Ensayo:

Cartografías de la ciudad en Pablo Palacio

Francisco Proaño Arandi

¿A QUÉ desconocido lugar había proyectado viajar, hacia mediados de 1931, Pablo Palacio? Entre su decisión de no volver a Loja, la ciudad natal, y la extrañeza que, según es dable descubrir en Débora, concitaba en él la urbe quiteña, ¿cuál era la ciudad a la que aspiraba viajar? No hago sino repetir aquí la pregunta que se hace el recopilador del dossier que de sus cartas y algunos otros documentos se incluye en la edición de las obras completas de Palacio publicada en el 2006, con motivo de conmemorar el centenario del escritor lojano1.

Autoexiliado de Loja, a la que se presume no deseaba regresar –quizá, si ello es cierto, a causa de las circunstancias que marcaron de modo asaz sombrío sus primeros años–2, Quito, donde encontró amistades y posibilidades para ejercer su quehacer artístico, le fue, sin embargo, extraña, como extraño le era también el mundo desde su perspectiva profundamente crítica de la realidad, esa realidad que llegaría a sentir clownesca y absurda.

¿A qué lugar planeaba viajar? ¿Se trataba de un desplazamiento circunstancial o de un alejamiento más largo? La incógnita no dejará de inquietarnos.

El tema de la ciudad, como intuición y premonición implícitas en la obra de Palacio, parece adolecer, igual que con otros que inquietaron al gran escritor lojano, de insólitos mal entendidos, o al menos de interpretaciones ciertamente excluyentes de una intelección por lo menos desprejuiciada en relación con una escritura de la que hoy, a casi un siglo de su creación, podemos reconfirmar3 su índole precursora y anticipatoria.

En un ensayo titulado «La ciudad como sombra»4 comparé ciertas coincidencias entre la visión de Palacio y la del novelista francés Patrick Modiano, fundamentalmente en lo que atañe a las técnicas aplicadas por uno y otro a la hora de abordar la temática urbana en sus respectivos textos narrativos. De Modiano (Premio Nobel de Literatura 2014), aludí a un comentario suyo referente a París, escenario que ha sido de casi todas sus ficciones. Entonces, el autor de novelas como La calle de las tiendas oscuras, Dora Bruder o Una juventud, expresó lo siguiente5:

El París de mis novelas, más que un París de hace décadas, es un París interior, casi onírico, que nace de las cosas que me impresionaron cuando yo era un adolescente. Y para que este lado onírico se desarrolle, es preciso que las direcciones sean exactas. Puede que el edificio que se describe sea banal, no importante, pero sí es necesario que su ubicación en la novela sea perfecta. Es como un cuadro de Magritte: los objetos, aunque de carácter onírico, están dibujados de forma muy nítida.

En la misma entrevista, Modiano añade:

Cuando yo tenía 20 años escribí una topografía de esas zonas neutras en París que tanto me impresionaron. Son barrios frontera, situados en la mitad de algo, entre una zona burguesa y otra popular, por ejemplo, zonas sin una identidad precisa, zonas indeterminadas.

De lo que se trata en el fondo, de lo señalado por Modiano, es de la profunda taumaturgia gracias a la cual, de la confrontación con la realidad, nace el hecho poético, transfigurada aquella por la mirada interior del artista. «Esto contrae –señalé entonces– un efecto singular y significativo: el efecto estético. Se produce una divergencia estructural entre el territorio mítico que se constituye en la escritura (o en el producto plástico o cinematográfico) y la realidad experimentada por el creador en cuanto ser humano concreto […] la realidad que podemos encontrar en el efecto artístico no es la que conocemos o podemos conocer en la vida real, sino una mucho más profunda y auténtica, puesto que recupera el objeto y, a la par, sus causas, su ubicación, el espectro multiplicado de su interrelación interobjetal (por decirlo de alguna manera)»6.

En el caso que nos ocupa, el de la ciudad en la obra literaria, suele resultar de lo expresado una secuela que es a la vez irónica y onírica: el autor parece haber construido sobre el mapa de la ciudad real otra ciudad acaso mucho más auténtica, puesto que atañe a la conciencia histórica, tanto del creador, cuanto también del lector.

Leyendo los textos de Palacio, en especial Débora y Vida del ahorcado, podríamos encontrar, por una parte, en cuanto a la técnica y al devenir propio de los protagonistas (que son más que nada y en ambos casos, conciencias subjetivas), una aproximación a las premisas señaladas por Modiano muchos años después (ocho décadas más tarde) y, por otra, una sorprendente premonición de lo que sería la ciudad objeto de su reflexión –Quito– en el futuro (en el futuro desde la perspectiva de Palacio, obviamente).

Sobre todo en Débora, Palacio pareciera seguir el método del autor francés formulado apenas ahora, en el 2009, incluyendo designaciones muy precisas de la ciudad: el número y calle del domicilio del narrador (Pereira 57, al zaguán; barrio de San Marcos) y la disposición de distintos barrios, zonas fronterizas, líneas de aproximación y distanciamiento entre los sectores subalternos y los de la burguesía, contrastes entre la miseria y la comodidad de los estamentos superiores, todo ello como si quisiera diseñar un plano conciso y exacto de la urbe, pero marcado por la visión de quien narra mientras deambula, a momentos sin rumbo cierto, por esas calles.

Veamos algunos ejemplos, en Débora:

Al través de la vida mental bullente, desordenada, paradójica, se estiraba el barrio de

S a n M a r c o s

cuyo nervio céntrico, calle estrecha, había desarrollado con sus pequeños accidentes diversas disposiciones emotivas. De puntillas sobre la ciudad, su plano sería un cuero tendido a secar: San Marcos: una larga prolongación sobre una inflada rugosidad del suelo. Lo más curioso es su campanario, bajo un tejadillo de zinc, adosado al muro de la vieja iglesia.

Desde el final de la calle se puede ver parte de la urbe:

S a n J u a n

L a C h i l e n a S a n B l a s

en idéntica disposición.

Y, páginas más adelante:

Y como dentro de los accidentes de la vagancia puede presentarse cualquier rincón, apareció

L a R o n d a

el barrio clásico de los gimoteos […] El ojo del puente mira la calle estrecha.

O:

En la noche, una escondida fuerza lo ha arrastrado por las calles oscuras.

Se perfila la visión de

El Placer

y l o s h o m b r es d e o j o s b r i l l a n t e s

Pocos, reconcentrados, siniestros, con la mirada fija en las casas borrachas.

Párrafos más tarde:

La visita a los

B a r r i o s b a j o s

Daba la exacta significación de estos movimientos incesantes, materiales y espirituales, que dejan un sedimento en el ánimo.

[…]

De un salto, los recuerdos fueron al Teniente. ¡Esas escaleras que llevan la calle afluente a una puerta negra! Escaleras características, de adobes, y sebosas por las caricias de las manos de los chicos; derrumbadas y maltrechas; oscuras, por donde hay que subir a tientas; inquietantes porque parece que el crimen está tras la puerta; desvergonzadas, que dan al que las sube un gesto divertido y una coraza contra el asco y la suciedad.

Palacio no deja de consignar otros puntos de referencia muy precisos, aquellos que aún hoy, pero más en su época, reflejan la herencia colonial y religiosa de la ciudad: La Cruz Verde – La Esquina de las Almas – La Esquina de la Virgen – La Virgen de la Loma Chica – El Señor de la Pasión (sentado a la puerta del Carmen Bajo para que le besen los pies).

De este sucinto repaso cabe señalar algo capital: Palacio parece distinguir claramente la divergencia entre ciudad real y ciudad mental; una, la topográficamente reconocible; otra, la que a partir de los indicios que con precisión ha señalado, construye en el plano de la subjetividad desde la «mirada interior» del novelista.

En Débora, el narrador ejerce su oficio de vidente mientras camina al azar en el laberinto de la ciudad. Su mirada desentraña los infiernos que, como en capas sucesivas, configuran una como estructura secreta de la urbe: los infiernos de la miseria, el delito, la deshumanización creciente, y si bien su criterio ciudadano apuesta a favor de que se inicie un proceso de modernización, no deja de extraer, en la confrontación entre su ser interior y la realidad, una visión sin duda más «real» de lo que ve, resultante de la alquimia que habíamos señalado: el tratamiento del entorno a través de la perspectiva interior del creador, atravesado por sus múltiples dimensiones: políticas, existenciales, cotidianas.

Palacio ahonda más todavía en ese rumbo en Vida del ahorcado. En su ensayo Quito, sueño y laberinto en la narrativa ecuatoriana7, el conocido ecuatorianista y latinoamericanista norteamericano, Peter Thomas, señala:

Aunque el autor lojano sí abogó por la modernización de Quito en su vida pública como militante del Partido Socialista, Vida del ahorcado incorpora algunas de las primeras y más potentes imágenes de la ciudad como «cárcel» en la literatura ecuatoriana de la primera mitad del siglo pasado.

Impresión que, dice más adelante el mismo Thomas, expresa «la angustia claustrofóbica producida por el Quito de la época, creciendo sin embargo cada vez más fuera de su centro histórico», angustia atribuible al ser interior del artista, pero representativa del «estado de ánimo» de los habitantes. Y recuerda al respecto lo que Abdón Ubidia señala en su ensayo Una luz lateral sobre Pablo Palacio8, a propósito de la evolución creativa del autor evidenciada en Vida del ahorcado:

Lo singular ha cedido ante lo general, la obsesión ha perdido sus bríos y se ha trocado en nostalgia, el mundo interior, antes cerrado y hermético, ha sido invadido por el mundo exterior.

Es decir, ha tenido lugar esa simbiosis entre lo interior y lo externo en la fragua profunda del creador. Vale la pena recordar lo que coincidentemente anota Claudio Zeiger, escritor argentino en un ensayo titulado «Entre la ciudad real y la ciudad mental»9, término este último usado por Palacio al contemplar el barrio quiteño de San Marcos. Zeiger expresa:

La ciudad real y la ciudad mental, en definitiva, tienden a fundirse en una sola ciudad. Una es la que viene hacia el observador. La otra es la que va del observador hacia la ciudad real a través de la mirada. Se superponen en una relación siempre tensa, siempre al borde de alguna forma de peligro.

Y agrega, en la misma página:

En definitiva, creo que en términos literarios, superada la pobreza que significa solo reflejar la ciudad tal como se supone que es (algo que rebaja la realidad tanto como la literatura), lo que queda es el juego de la subjetividad y la conciencia rebotando una y otra vez contra los mil fragmentos descosidos que le propone la realidad.

Podríamos decir que en Débora, Vida del ahorcado y algunos cuentos particularmente significativos, se nos ha propuesto la ciudad de Pablo Palacio tal como él la vio y percibió, y su inevitable secuela, un intratexto que no deja de imponérsenos: esa otra ciudad, la llamada a pervivir en la memoria histórica, la ciudad que, arquetipo al fin, persiste como andarivel constitutivo de nuestra identidad colectiva. Como ha sucedido, por ejemplo, con la San Petersburgo de Dostoievski, aquella que nos es dable experimentar en novelas como El idiota o Crimen y castigo. O, por volver al inicio de estas páginas, el París que podemos intuir en el ciclo de novelas breves de Patrick Modiano.

Algunas precisiones

Frente a lo que pensamos en cuanto a una posible construcción de una poética singular de la ciudad a través de la escritura de Palacio, quizás sea necesario formular unas pocas conclusiones.

Ante todo, cabe subrayar en Palacio una sorprendente premonición de lo que sería la ciudad, esto es, Quito, treinta o cuarenta años después de la época de aparición de sus libros fundamentales: Un hombre muerto a puntapiés, Débora y Vida del ahorcado. De esta urbe, la Quito que crece a partir de los años sesenta, podríamos señalar su fragmentariedad, su disposición laberíntica, la incomunicación, la ruptura del continuo espacio temporal. Y Palacio, en sus textos, desplaza una sintaxis adecuada y, a la par, anticipatoria. Al respecto, en el trabajo mencionado en las páginas iniciales de este ensayo, apunto lo siguiente10:

Si Palacio fue capaz de trasponer al texto literario la sintaxis propia de la ciudad que entonces hacía apenas presentir su posterior desarrollo y crecimiento (los términos no son necesariamente equivalentes), no es sorprendente que a partir de los años sesenta, setenta y ochenta, la narrativa ecuatoriana asumiera en toda su plenitud los recursos estilísticos que se encuentran ya implícitos en Débora o en Vida del ahorcado, en correspondencia con lo que la ciudad moderna, la gran urbe, incita y propone.

Según algunos críticos, Pablo Palacio sería el iniciador o fundador de la literatura urbana en el Ecuador11. Tal vez sea así, en el supuesto de tratarse de una poética centrada, como dice Ubidia, en los niveles de orden existencial de los individuos. Sin embargo, no debe olvidarse que ya con anterioridad a Palacio hubo, en la literatura ecuatoriana, relatos que abordaron la problemática de la ciudad como escenario enajenante y deshumanizador, en comparación –ya que todavía se trataba de una escritura deudora del romanticismo y también costumbrista– con el campo, más exactamente con la naturaleza. Peter Thomas en la obra mencionada se refiere a esta posibilidad12:

Mucha de la «maldad» atribuida a la ciudad de Quito en la narrativa ecuatoriana moderna deriva del romanticismo decimonónico. Varios de los textos incluidos en este estudio, presentan –por lo menos en parte– una visión de la ciudad como «maldita» en contraste con la «bondad» que el romanticismo asigna a la naturaleza andina que la rodea.

Entre los textos novelescos que Thomas cita debemos relievar dos de indudable significación: Relación de un veterano de la Independencia (1891) de Carlos R. Tobar y Para matar el gusano (1912) de José Rafael Bustamante. Sobre la primera, al observar el contraste que Tobar acentúa entre la hasta cierto punto sombría realidad capitalina y el edén rural, encuentra también que el autor ha debido adentrarse, para remarcar su propósito, en aspectos representativos de la vida quiteña, aunque, es cierto, con acendrado tono costumbrista. Sobre la segunda anota:

La novela que mejor sirve para documentar la pos-romántica evolución de la temática de Quito como ciudad cada vez más «maldita» en la narrativa ecuatoriana, es Para matar el gusano de José Rafael Bustamante. Obra de pretensiones «realistas», publicada por primera vez en entregas entre 1912 y 1915. Novela identificada a menudo como verdadera precursora de la novela urbana en el país y señalada por el papel destructivo que Quito desempeña en ella como personaje protagónico.

Relativizando lo que afirman Ubidia y otros estudiosos respecto a señalar a Palacio como el iniciador de la novela urbana en el Ecuador, Thomas puntualiza: «Para matar el gusano puede ser señalada como primera manifestación clave de la novela ecuatoriana urbana, por la correspondencia determinista que establece entre la ciudad de Quito y el ‘estado de ánimo’ de sus habitantes».

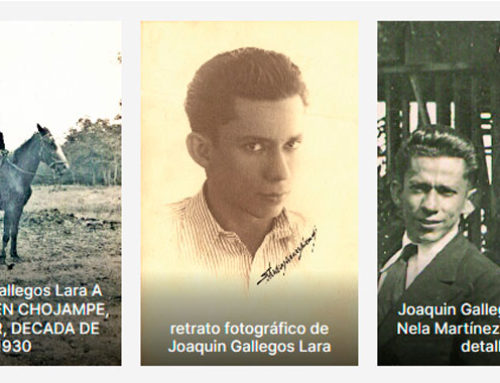

En otro nivel de ideas, la sintaxis de Palacio se aparta radicalmente de la escritura del realismo social que irrumpe coetáneamente como vertiente hegemónica dentro de la literatura ecuatoriana y que mantendrá ese carácter hasta por lo menos la década de los años cincuenta. Esta particularidad de su obra no implicaba que, políticamente, Palacio se hubiera alejado de sus ideales revolucionarios como connotada figura de la izquierda y miembro del Partido Socialista. No obstante, la crítica de izquierda, que enarbolaba en esos momentos no solo la bandera del realismo social de denuncia sino –en varios casos– la del «realismo socialista» elevado a la categoría de dogma desde la Unión Soviética, denunció la narrativa del escritor lojano como burguesa y antiproletaria, ajena incluso a la realidad ecuatoriana. Joaquín Gallegos Lara, uno de los grandes de la generación del 30, la acusó de expresar «un concepto mezquino, clownesco y desorientado de la vida», acusación equívoca si se piensa que ese concepto no es atribuible a Palacio, puesto que lo mezquino, clownesco y desorientado de la vida es la realidad del país que el escritor lojano pone en cuestión y critica con recursos estilísticos verdaderamente revolucionarios para la época. Este equívoco lo ejercieron no solo Gallegos Lara sino otros ensayistas como, por ejemplo, Edmundo Ribadeneira, y ha obligado, en contrapartida, a estudiosos serios de la obra de Palacio a relievar la dimensión diríamos que «denunciadora» explícita en su obra, en especial en Débora. Así, María del Carmen Fernández, autora del estudio acaso más completo que se ha publicado sobre Palacio13, señala:

En Débora la miseria que respira la ciudad aparece explícitamente en dos ocasiones: en la visita del Teniente a los «barrios bajos» y en la descripción de la calle de La Ronda, uno de los enclaves coloniales más tradicionales de la capital.

[…]

Situado en los «barrios bajos», el narrador se centra en describir el ambiente miserable de los prostíbulos. Es tanta la mugre de las casas como la que exhiben las mujeres y los niños que las habitan. Aquellas están sucias y los patios fangosos.

La visión que Palacio proyecta sobre la ciudad no excluye la intelección (y descripción) de la cruda realidad prevaleciente, solo que su requisitoria es de otra índole, ya que, adelantándose a su época, ensaya una escritura ciertamente radical, revolucionaria, propia de las vanguardias y de otras vertientes que aparecerán en años posteriores a su muerte. En todo caso, la propuesta de Palacio parece destinada a ahondar e incidir en el ser interior del lector posible, superando la externidad del realismo de entonces y tornando el acto literario, que empieza en el creador y se perfecciona en el lector, en experiencia movilizadora y transformadora. Experiencia en la que el autor se ha comprometido vitalmente. Solo así podría decir lo que consigna en el epígrafe de su libro de cuentos de 1927, Un hombre muerto a puntapiés: «Con guantes de operar, hago un pequeño bolo de lodo suburbano. Lo echo a rodar por esas calles: los que se tapen las narices lo habrán encontrado carne de su carne».

Por otro lado, cabe advertir que Palacio no se consideraba un adversario de los planteamientos esgrimidos por los escritores social realistas. Simplemente su propuesta era distinta: consciente o inconscientemente determinada por sus demonios personales o por lo que reclamaba el momento, Palacio apostaba por otra manera de abordar la realidad, tal como lo consigna en su carta del 3 de enero de 1933 a su amigo Carlos Manuel Espinosa, refiriéndose a la crítica formulada en su contra por Gallegos Lara: «En mi opinión se trata de un error fundamental. Yo entiendo que hay dos literaturas que siguen el criterio materialístico: una de lucha, de combate; y otra que puede ser simplemente expositiva. […] este último punto de vista es el que me corresponde: el descrédito de las realidades presentes, descrédito que Gallegos mismo encuentra a medias admirativo, a medias repelente, porque esto es justamente lo que quería: invitar al asco a nuestra verdad actual»14.

En carta a Benjamín Carrión del 2 de mayo de 1931, Palacio se refiere a la lectura que acaba de hacer de Los que se van, libro que, como todos sabemos, constituyó el aldabonazo inicial de la narrativa social realista ecuatoriana, y expresa: «Me llegó Los que se van. He leído ya los cuentos de Gallegos. ¡Qué interesantes, qué bien hechos están, caramba!»15.

Más allá de su cercanía o alejamiento frente al realismo social, la obra de Pablo Palacio deriva en el marco de una estética signada por la intelección de lo extraño, supuesto característico de una gran parte de la literatura del siglo XX, aquella que implica una escritura contestataria frente al absurdo de la historia, en una época signada profundamente –herida diríamos– por hechos que finalmente desembocarían en el descrédito de la realidad (como propone el escritor lojano) y en la desaparición del héroe propio que ilusoriamente construía el positivismo de la anterior centuria, la del siglo XIX. La ciudad sobre la que Palacio ha proyectado su mirada, adolece ya de esos síntomas de deshumanización que caracterizan y refutan el sueño de la modernidad. De allí su disensión, la subversión en profundidad de su narrativa, profética y anticipatoria a la par.

NOTAS:

[1] Gustavo Salazar (2006). «… Me encontré misteriosamente con un legado de escritos…», en Pablo Palacio. Obras Completas. Quito: Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas-Universidad Alfredo Pérez Guerrero, p. 343. Carta de 27 de agosto de 1931, dirigida a Benjamín Carrión por Pablo Palacio. En la carta, Palacio expresa: «Para mí, considero perdido en absoluto el viaje». En la respectiva nota a pie de página, Salazar consigna: «No hemos podido determinar a donde aspiraba a viajar Pablo Palacio».

[2] Que no quiso regresar a Loja es una especulación resultante de la carta que dirigiera a su amigo Carlos Manuel Espinosa el 11 de febrero de 1935, en la que le pide: «Ruéguele a Dios… que nunca permita que yo me vea obligado a regresar a mi pueblo». Sin embargo, varios testimonios afirman que Palacio sí estuvo de regreso en Loja en algunas ocasiones (en 1934 y 1940), y acaso –se dice– la frase aludida sea una simple expresión de camaradería. Véase «Pablo Palacio y Loja, su tierra natal», Santiago Armijos Valdivieso, Memorias del I Simposio Internacional de Literatura Pablo Palacio, 2017. Loja, Casa de la Cultura Ecuatoriana, octubre 2017, pp. 176-179.

[3] Reconfirmar, puesto que esta característica de su obra fue ya en su momento señalada por estudiosos como Benjamín Carrión, Alfredo Pareja Diezcanseco o María del Carmen Fernández, entre otros.

[4] Francisco Proaño Arandi (2010). En Quito en la obra de… Quito: CCE-FONSAL, pp. 46-64.

[5] Entrevista concedida a Antonio Jiménez Barca, El País, Madrid, 15 de mayo de 2009.

[6] Francisco Proaño Arandi, Op. cit., pp. 47-48.

[7] Peter Thomas (2005). Quito, sueño y laberinto en la narrativa ecuatoriana. Quito: FONSAL, p. 34.

[8] Abdón Ubidia (1974). Una luz lateral sobre Pablo Palacio. Quito: Revista La bufanda del sol, n. 8.

[9] Claudio Zeiger (2004). «Entre la ciudad real y la ciudad mental», en Ciudad y Literatura (II Encuentro de Nuevos Narradores de América Latina y España, Bogotá, 2003). Bogotá: Ediciones Convenio Andrés Bello, p. 36.

[10] Francisco Proaño Arandi. Op. cit., p. 51.

[11] Abdón Ubidia: «La ciudad y mi literatura», en Quito en la obra de…: Quito: CCE-FONSAL, p. 89.

[12] Peter Thomas, Op. cit., pp. 13, 15-17, et al.

[13] María del Carmen Fernández (1991). El realismo abierto de Pablo Palacio, en la encrucijada de los 30. Quito: Ediciones Libri Mundi, pp. 226-227.

[14] Dossier compilado por Gustavo Salazar, en Pablo Palacio. Obras Completas. Quito: Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones Cívicas-Universidad Alfredo Pérez Guerrero, 2006, p. 351.

[15] Ibíd, p. 341.

ENLACES RELACIONADOS:

Pablo Palacio en sus cartas: letras, política, humor e ironía

Galería: Pablo Palacio en imágenes

Tres versiones de Pablo Palacio: Escudero, Carrión, Tobar García

Un reportaje a Carmen Palacios

Francisco Proaño Arandi. Novelista y cuentista ecuatoriano. Entre sus obras constan, en novela: Antiguas caras en el espejo, Del otro lado de las cosas, El sabor de la condena, La razón y el presagio, Desde el silencio, Tratado del amor clandestino (esta última ganadora del Premio José María Arguedas 2010, Casa de las Américas, Cuba, y finalista del Premio Rómulo Gallegos 2009).

En cuento ha publicado: Historias de disecadores, Oposición a la magia, La doblez, Historias del país fingido, Perfil inacabado (antología, 2005).