Ensayo:

El derecho a la literatura

Antonio Cándido

1

ES IMPRESIONANTE lo contradictorios que somos en esta época en lo que respecta a los derechos humanos. Si comparamos con otros tiempos, hemos alcanzado un alto grado de racionalidad técnica y de dominio de la naturaleza, y esto nos permite imaginar la posibilidad de resolver una buena parte de los problemas materiales del hombre, hasta, quién sabe, el de la alimentación. No obstante, la irracionalidad del comportamiento también es muy alta y, frecuentemente, se instrumentaliza a través de los mismos medios que deberían realizar los designios de la racionalidad. Así, por ejemplo, con la energía atómica podemos generar fuerza creadora y, al mismo tiempo, por medio de la guerra, destruir la vida; con el increíble progreso industrial el confort aumenta hasta alcanzar niveles que jamás soñamos, pero excluyendo a las grandes masas que condenamos a la miseria; en ciertos países, como Brasil, cuanto más crece la riqueza, más aumenta la pésima distribución de bienes. Todo esto nos permite concluir que los mismos medios que hacen posible el progreso pueden provocar la degradación de la mayoría.

Ahora bien, en la Grecia antigua, por ejemplo, hubiera sido imposible pensar en una distribución equitativa de los bienes materiales, porque la técnica aún no permitía superar las formas brutales de explotación del hombre ni generar abundancia para satisfacer las necesidades de todos. Pero en nuestra época es posible hacerla, aunque, de hecho, pensemos en ello relativamente poco. Esta falta de sensibilidad niega una de las líneas más promisorias de la historia del hombre occidental: la que se nutrió de las ideas desarrolladas en el correr de los siglos XVIII y XIX, ideas que generaron el liberalismo y que tuvieron en el socialismo su expresión más coherente. Por cierto, ellas abrieron perspectivas que parecían llevar a la solución de los problemas dramáticos de la vida en sociedad. Y, de hecho, durante mucho tiempo se creyó que, una vez evitados ciertos obstáculos –como la ignorancia y los sistemas despóticos de gobierno–, se lograría canalizar las conquistas del progreso en la dirección imaginada por los utopistas, porque la instrucción, el saber y la técnica llevarían necesariamente a la felicidad colectiva. Sin embargo, aun allí, donde esos obstáculos fueron superados, la barbarie permaneció impávida entre los hombres.

Todos sabemos que nuestra época es profundamente bárbara, aunque se trate de una barbarie ligada al más alto grado de civilización. Pienso que el movimiento de los derechos humanos se inserta en este punto, pues estamos en la primera era de la historia en que, teóricamente, resulta posible entrever una solución para los grandes desequilibrios que generan la injusticia, contra la cual luchan los hombres de buena voluntad, en busca, ya no más del estado ideal soñado por los utopistas racionalistas que nos antecedieron, sino del máximo posible de igualdad y justicia, en consonancia con cada momento de la historia. Pero debemos compensar esta comprobación desalentadora sirviéndonos de otra, más optimista: hoy sabemos que los medios materiales para acercarnos a este estadio superior existen y que mucho de lo que era una simple utopía se ha convertido en una posibilidad real. Si las posibilidades existen, la lucha gana en fundamento y se vuelve más esperanzada, a pesar de todos los aspectos negativos propios de nuestra época. Quien cree en los derechos humanos procura transformar la posibilidad teórica en realidad, empeñándose en hacer coincidir una cosa con la otra. Pero un rasgo siniestro de nuestra época es saber que la solución de tantos problemas es posible y que, sin embargo, no nos empeñamos en ella. De cualquier modo, en medio de la situación atroz en que vivimos, existen perspectivas alentadoras.

Es cierto que la barbarie permanece y que, incluso, crece, pero ya no se oye más su elogio; como si todos supiéramos que ella es algo que se debe ocultar y no proclamar. Desde esta perspectiva, los tribunales de Nurenberg fueron la señal de un tiempo nuevo, al mostrar que ya no es admisible que un general victorioso mande hacer inscripciones diciendo que construyó una pirámide con las cabezas de los enemigos muertos o que mandó cubrir las murallas de Nínive con sus pellejos. Se cometen hechos parecidos y hasta peores, pero no son motivo de celebración. Para emitir una nota eufónica desde el fondo del horror, diré que –de acuerdo con lo que creo– esta es una señal favorable, puesto que si se practica el mal pero no se lo proclama, quiere decir que el hombre ya no lo considera tan natural.

En este mismo sentido yo interpretaría ciertos cambios en el comportamiento cotidiano y en la fraseología de las clases dominantes. Hoy en día no se afirma con la misma tranquilidad de mis tiempos de juventud que el hecho de que haya pobres responde a la voluntad de Dios, que los pobres no tienen las mismas necesidades que los ricos, que los empleados del servicio doméstico no necesitan descansar, que el que se muere de hambre es porque es vago y cosas por el estilo. Existe con relación al pobre una nueva actitud, que va desde el sentimiento de culpa hasta el miedo. En las caricaturas de los periódicos y revistas, el harapiento y el negro ya no son el tema predilecto de los chistes, porque la sociedad ha sentido que ellos son un posible factor de ruptura del estado de cosas imperante, y el temor es uno de los caminos que conduce hacia la comprensión.

Observo un síntoma complementario en el cambio operado por el discurso de los políticos y empresarios cuando aluden a su posición ideológica o a los problemas sociales. Todos ellos, empezando por el presidente de la república, hacen afirmaciones que, hasta hace poco tiempo atrás, hubieran sido consideradas subversivas y hoy forman parte del repertorio de la retórica del establishment. Entre ellas, por ejemplo: que ya no es posible tolerar las grandes diferencias económicas, motivo por el cual es necesario prOmover una distribución equitativa. Claro que nadie se empeña para que, de hecho, esto ocurra; pero tales actitudes y juicios parecen mostrar que hoy en día la imagen de la injusticia social resulta perturbadora y que la falta de sensibilidad frente a la miseria debe, por lo menos, disfrazarse, pues ella puede comprometer la imagen de los dirigentes. Esta hipocresía generalizada, tributo que la iniquidad paga a la justicia, es una muestra de que el sufrimiento ya no resulta tan indiferente a la opinión pública.

Del mismo modo, los políticos y empresarios de hoy ya no se declaran conservadores, como en la época en que decir «las clases conservadoras» era motivo de honra. Todos son invariablemente de «centro» y hasta de «centro-izquierda», inclusive los que son abiertamente reaccionarios. Y, por cierto, no podría ser de otra manera en una época en que la televisión muestra a toda hora –en imágenes cuyo objetivo es el puro sensacionalismo, pero cuyo efecto puede resultar poderoso para despertar las conciencias– niños nordestinos raquíticos, poblaciones enteras sin vivienda, campesinos y trabajadores rurales masacrados, personas desempleadas que viven en la calle.

Desde una perspectiva optimista, todo esto podría encararse como una manifestación infusa de la conciencia cada vez más generalizada de que la desigualdad es insoportable y de que, con el nivel actual de recursos técnicos y de organización, podría atenuársela considerablemente. En este sentido, tal vez se pueda hablar de un progreso con respecto al sentimiento hacia el prójimo, aun cuando no exista la disposición necesaria para actuar en consonancia. Y aquí entra el problema de los que luchan para que esto ocurra, lo que equivale a decir que entra el problema de los derechos humanos.

2

¿Por qué? Porque pensar en los derechos humanos implica un presupuesto: el de reconocer que aquello que consideramos indispensable para nosotros también lo es para el prójimo. Me parece que esta es la esencia del problema, incluso en el plano estrictamente individual, y es necesario un gran esfuerzo de educación y de autoeducación para que reconozcamos este postulado con sinceridad. Pues lo cierto es que tenemos una tendencia a creer que nuestros derechos son más urgentes que los del prójimo.

En este terreno, las personas, frecuentemente, son víctimas de una curiosa obnubilación. Afirman que el prójimo tiene, sin duda, derecho a ciertos bienes fundamentales, como casa, comida, educación, salud; cosas que nadie que tenga buenos principios admite hoy en día que sean privilegio de las minorías, como ocurre en Brasil. Pero, ¿pensarán que un semejante pobre tiene derecho a leer a Dostoievski o a escuchar los cuartetos de Beethoven? A pesar de la buena disposición que muestran hacia el prójimo, tal vez esto ni se les pase por la cabeza. Y no por mal, sino solamente porque cuando enumeran sus propios derechos no los hacen extensibles al semejante en su totalidad. Ahora bien, el esfuerzo para hacer partícipe al semejante del mismo elenco de bienes que reivindicamos para nosotros mismos está en la base de la reflexión sobre los derechos humanos.

Al respecto, resulta fundamental el punto de vista del dominicano Fray Louis-Joseph Lebret –un gran sociólogo francés con el cual tuve la suerte de convivir–, quien fundó el movimiento «Economía y Humanismo», de fuerte actuación en Brasil entre 1940 y 1960. Estoy pensando en su distinción entre «bienes compresibles» y «bienes incompresibles», que está, a mi ver, vinculada al problema de los derechos humanos, pues la manera en que los concebimos depende de aquello que clasificamos como bienes incompresibles, o sea, como los bienes que no se le puede negar a nadie.

Ciertos bienes son obviamente incompresibles, como el alimento, la casa, la ropa. Otros son compresibles, como los cosméticos, los adornos, los accesorios del vestir. Pero trazar las fronteras entre ambos muchas veces resulta difícil; incluso cuando pensamos en aquellos bienes que consideramos indispensables. El primer kilo de arroz de un costal es menos importante que el último y sabemos que fue sobre la base de cosas como esta que se elaboró en Economía Política la teoría de la «utilidad marginal», según la cual el valor de una cosa depende, en gran parte, de la necesidad relativa que tenemos de ella. El hecho es que cada época y cada cultura fija los criterios de incompresibilidad, que están vinculados a la división de la sociedad en clases, pues incluso la educación puede ser un instrumento para convencer a las personas de que lo que es indispensable para un sector social no lo es para otro. En la clase media brasileña, los que son de mi época aún recuerdan los tiempos en que se decía que los empleados domésticos no tenían necesidad de comer postre ni de descanso dominical, porque, como no estaban acostumbrados a ello, no lo echaban en falta… Por eso, es preciso tener criterios definidos para abordar el problema de los bienes incompresibles, tanto desde el punto de vista individual como desde el social. Desde el punto de vista individual, es importante considerar la conciencia que cada uno tiene de todo esto, para lo cual resulta indispensable que se le haga sentir al individuo, desde la infancia, que los pobres y desvalidos tienen derecho a los bienes materiales (y que, por lo tanto, no se trata de hacer caridad con ellos), así como las minorías tienen derecho a la igualdad de trato. Desde el punto de vista social, es preciso que existan leyes específicas que expresen esta visión, garantizándola.

Por eso, la lucha por los derechos humanos presupone la consideración de tales problemas y, para entrar directamente en el tema, yo recordaría aquí que son bienes incompresibles no solo los que aseguran la sobrevivencia física en niveles decentes, sino los que garantizan la integridad espiritual. Son incomprensibles, por cierto, la alimentación, la vivienda, el vestido, la instrucción, la salud, la libertad individual, el amparo de la justicia pública, la resistencia a la opresión, etc.; y también el derecho a la religión, a la opinión, al descanso y, por qué no, al arte y a la literatura.

Ahora bien, ¿el goce del arte y de la literatura entra realmente en esta categoría? Como en otros casos, solo obtendremos la respuesta si logramos resolver una cuestión previa, que es la siguiente: dicho goce podrá ser considerado entre los bienes incompresibles de acuerdo con una organización justa de la sociedad solo en el caso de que corresponda a necesidades profundas del ser humano, a necesidades que no pueden dejar de ser satisfechas sin que se corra el riesgo de sufrir un desequilibrio personal o, al menos, una frustración mutiladora. Nuestra cuestión básica es, por consiguiente, saber si la literatura es una necesidad de este tipo. Solamente después de determinarlo estaremos en condiciones de concluir al respecto.

3

Daré el nombre de literatura, en un sentido lo más amplio posible, a las creaciones de toque poético, ficcional o dramático de todos los niveles de una sociedad, de todos los tipos de cultura, desde lo que llamamos folclore, leyenda, chiste, hasta las formas más complejas y difíciles de la producción escrita de las grandes civilizaciones.

Vista de este modo, la literatura se presenta claramente como la manifestación universal de todos los hombres en todos los tiempos. No hay pueblo y no hay hombre que puedan vivir sin ella, es decir, sin la posibilidad de entrar en contacto con algún tipo de fabulación. Así como todos soñamos todas las noches, nadie es capaz de pasar las veinticuatro horas del día sin tener algún momento de entrega al universo fabulesco. Durante las horas de descanso el sueño asegura la presencia indispensable de este universo, independientemente de nuestra voluntad. Y durante la vigilia la creación ficcional o poética, que es el resorte de la literatura en todos sus niveles y modalidades, está presente en cada uno de nosotros, seamos analfabetos o eruditos, en la forma de anécdotas, historietas, noticias policiales, cuentos y canciones populares. Ella se manifiesta tanto en el devaneo sentimental o económico que tenemos mientras viajamos en autobús como en la atención prestada en la telenovela o en la lectura de una novela.

Ahora bien, si nadie puede pasar veinticuatro horas sin sumergirse en el universo de la ficción y de la poesía, la literatura –concebida en el sentido amplio a que me referí– parece corresponder a una necesidad universal que es necesario satisfacer y cuya satisfacción constituye un derecho.

Alterando un concepto de Otto Rank sobre el mito, estamos en condiciones de decir que la literatura es el soñar despierto de las civilizaciones. Por lo tanto, así como no resulta posible alcanzar el equilibrio psíquico si no soñamos durante las horas de descanso, tal vez no exista el equilibrio social sin la literatura. De esta manera, ella resulta un factor indispensable de humanización y, por eso, confirma al hombre en su humanidad, incluso porque actúa, en gran parte, sobre el subconsciente y sobre el inconsciente. En este sentido, puede tener una importancia equivalente a la de las formas conscientes a través de las que se inculca intencionalmente, como la educación familiar, grupal o escolar. Cada sociedad crea sus manifestaciones ficcionales, poéticas y dramáticas de acuerdo con sus impulsos, sus creencias, sus sentimientos, sus normas, a fin de fortalecer en cada uno de los individuos su presencia y actuación.

Por eso es que en nuestras sociedades la literatura ha sido un instrumento poderoso de instrucción y educación, que se ha introducido en los curricula y, de esta manera, le ha sido ofrecida a todos en cuanto bagaje intelectual y afectivo. Tanto los valores que la sociedad preconiza como los que considera perjudiciales están presentes en las diversas manifestaciones de la ficción, de la poesía y de la acción dramática. La literatura confirma y niega, propone y denuncia, apoya y combate, brindándonos así la posibilidad de que vivamos los problemas dialécticamente. Por eso, tanto la literatura institucionalizada como la literatura proscrita –tanto la que los poderes sugieren como la que surge de los movimientos que niegan el estado de cosas predominante– resultan indispensables.

Con relación a estas dos caras de la literatura, es conveniente recordar que ella no constituye una experiencia inofensiva, sino una aventura que puede causar problemas psíquicos y morales, como ocurre con la propia vida, de la cual es imagen y transfiguración. Esto significa que juega un papel formador de la personalidad, pero no de acuerdo con las convenciones sino, sobre todo, de acuerdo con la fuerza indiscriminada y poderosa de la propia realidad. Por eso, en manos del lector, el libro puede ser factor de perturbación e, inclusive, de riesgo. Y de este hecho deriva la ambivalencia de la sociedad frente a él, pues, a veces, cuando transmite nociones o hace sugerencias que a la visión convencional le gustaría proscribir, suscita condenas. En el ámbito de la instrucción escolar el libro llega a generar conflictos, porque su efecto transciende las normas establecidas.

Hace más de quince años, en una conferencia realizada en el marco de una reunión de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia sobre el papel de la literatura en la formación del hombre, destaqué, entre otras cosas, los aspectos paradójicos de este papel, en la medida en que los educadores preconizan y, al mismo tiempo, temen el efecto de los textos literarios. De hecho –decía en aquella oportunidad–, existe «un conflicto entre la idea convencional de una literatura que eleva y edifica (según los padrones oficiales) y su poderosa fuerza indiscriminada de iniciación en la vida, que se manifiesta en una complejidad variada que los educadores no siempre desean. La literatura, por lo tanto, ni corrompe ni edifica; sino que, al traer libremente en sí misma lo que llamamos el bien y lo que llamamos el mal, humaniza en el sentido profundo, pues hace vivir».

4

La función de la literatura guarda relación con la complejidad de su naturaleza, que explica inclusive su papel contradictorio pero humanizador (tal vez, por contradictorio, humanizador). Al analizarla, podemos distinguir en ella, como mínimo, tres aspectos: (1) es una construcción de objetos autónomos, en cuanto estructura y significado, (2) es una forma de expresión, o sea, manifiesta las emociones y la visión de mundo de los individuos y de los grupos; (3) es una forma de conocimiento, incluso como incorporación difusa e inconsciente.

En general pensamos que la literatura actúa sobre nosotros debido a la incidencia del tercer aspecto, es decir, porque transmite –como si fuera un tipo de instrucción– una especie de saber que da como resultado un aprendizaje. Pero no es así. El efecto de las producciones literarias se debe a la actuación simultánea de los tres aspectos enumerados, aunque solemos pensar menos en el primero, que tiene que ver con la manera en que se construye el mensaje; esta manera constituye el aspecto, si no más importante, con seguridad crucial, porque es el que decide si una comunicación es literaria o no. Comenzaremos, entonces, por él.

Toda obra literaria es, antes que nada, una especie de objeto, de objeto construido; y, en tanto construcción, su poder humanizador es grande.

De hecho, el poeta o el narrador, cuando elaboran una estructura, nos proponen un modelo de coherencia, generado por la fuerza de la palabra organizada. Si fuera posible abstraer el sentido y pensar en las palabras como ladrillos de una construcción, diría que esos ladrillos representan un modo de organizar la materia, y que, en tanto organización, ejercen un papel ordenador sobre nuestra mente. Lo tengamos claro o no, el carácter de cosa organizada de la obra literaria resulta un factor que nos vuelve más capaces de ordenar nuestra propia mente y sentimientos; y, como consecuencia, más capaces de organizar la visión que tenemos del mundo.

Por eso, un poema hermético, de difícil comprensión, sin ninguna alusión tangible a la realidad del espíritu o del mundo, puede funcionar en este sentido, sugiriendo, por el hecho de representar un tipo de orden, un modelo de superación del caos. La producción literaria saca a las palabras de la nada y las dispone como un todo articulado. Esto constituye el primer nivel humanizador, al revés de lo que generalmente se piensa. La organización de la palabra es transmitida a nuestro espíritu y lo lleva, primero, a organizarse y, luego, a organizar el mundo. Esto ocurre tanto con las formas más simples, como las coplas populares, el proverbio, la fábula, que sintetizan la experiencia y la convierten en sugerencia, norma, consejo o simple espectáculo mental.

«Mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga»1. Este proverbio es una frase sólidamente construida, con dos miembros de siete sílabas cada uno que, de esta forma, establecen un ritmo que realza el concepto, concepto que se vuelve más fuerte por el efecto de la rima asonante: «aj-U-d-A», «madr-U-g-A». La construcción consistió en descubrir la expresión lapidaria y en ordenarla según medios técnicos que impresionan a la percepción. El mensaje es inseparable del código; no obstante, el código es la condición que asegura su efecto.

Pero las palabras organizadas suponen más que la presencia de un código: siempre comunican algo que nos llega porque obedece a un determinado orden. Cuando recibimos el impacto de una producción literaria, oral o escrita, ello se debe a la intrincada fusión del mensaje y de su organización. Cuando digo que un texto me impresiona, estoy diciendo que me impresiona porque esta posibilidad fue determinada por el ordenamiento que le infundió quien produjo dicho texto. En otras palabras, el contenido solo actúa por efecto de la forma, y la forma, virtualmente, trae en sí una capacidad de humanizar que se debe a la coherencia mental que presupone y sugiere. El caos originario, o sea, el material bruto a partir del cual el productor escogió una forma, se vuelve orden; por eso, mi caos interior también se ordena y el mensaje puede actuar. Toda obra literaria presupone esta superación del caos que, determinada por un arreglo especial de las palabras, hace una propuesta de sentido.

Pensemos ahora en un poema simple, como la lira de Tomás Antonio Gonzaga que comienza con el verso «Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro». Gonzaga la escribió cuando era prisionero en Río de Janeiro y, como resulta comprensible, se pone en la situación de quien está muy triste, separado de la amada. Entonces comienza a pensar en ella e imagina la vida que hubieran tenido si no hubiese ocurrido la catástrofe que lo arrojó a la prisión. De acuerdo con la convención pastoril de la época, se transfigura en el pastor Dirceu y transfigura a la amada en la pastora Marília, traduciendo su drama en términos de vida campestre. En un determinado momento, la lira dice:

Propunha-me dormir no teu regaço

As quentes horas da comprida sesta,

Escrever teus louvores nos olmeiros,

Toucar-te de papoulas na floresta.2

La extrema simplicidad de estos versos remite a los actos o devaneos de los amantes de todos los tiempos: reposar con la cabeza en el regazo de la amada, recoger flores para hacer una guirnalda, grabar las respectivas iniciales en la corteza de los árboles. Pero, para la experiencia de cada uno de nosotros, esos sentimientos o evocaciones resultan, generalmente, vagos, y no tienen ni una fórmula definida ni una consistencia que los haga ejemplares. Al expresarlos en el encuadre de un estilo literario, utilizando con rigor versos de diez sílabas, explotando ciertas sonoridades, combinando las palabras con pericia, el poeta transforma aquello que no está formulado o que no está expresado en una estructura organizada que se ubica por encima del tiempo y sirve para que cada uno se represente mentalmente las situaciones amorosas de este tipo. La alternancia regular de sílabas tónicas y de sílabas átonas, el poder sugerente de la rima, la cadencia del ritmo crearon un orden definido que sirve de modelo para todos y, de esta manera, a todos humaniza; es decir, permite que los sentimientos pasen del estado de la mera emoción al de la forma construida, que asegura la generalidad y la permanencia. Nótese, por ejemplo, el efecto de juego de ciertos sonidos expresados por los fonemas t y p en el último verso, que le otorgan transcendencia a un gesto banal del amante:

Toucar-Te de PaPoulas na floresTa

Las tes del comienzo y del final rodean las pes del medio y producen, en conjunto, una sonoridad mágica que contribuye para elevar la experiencia amorfa al nivel de la expresión organizada, trazando la figura del afecto por medio de imágenes que marcan con eficacia la transfiguración del medio natural. La forma permitió que el contenido ganase un significado mayor y ambos, juntos, aumentaron nuestra capacidad de ver y de sentir.

Digamos que el contenido, que actúa gracias a la forma, constituye junto a ella un par indisoluble que redunda en una cierta modalidad de conocimiento. Este conocimiento puede consistir en una adquisición consciente de nociones, emociones, sugerencias, inculcaciones, pero, en su mayor parte, se procesa en los niveles del subconsciente y del inconsciente, incorporándose a fondo; por ello, resulta una forma de enriquecimiento difícil de evaluar. Las producciones literarias –de todos los tipos y todos los niveles– satisfacen necesidades básicas del ser humano, sobre todo, a través de esta incorporación, que enriquece nuestra percepción y nuestra visión del mundo. Lo que he ilustrado por medio del proverbio y de los versos de Gonzaga ocurre en todo el campo de la literatura y explica por qué ella es una necesidad universal imperiosa y por qué el hecho de gozar de ella constituye un derecho de las personas de todas las sociedades, desde el indio que canta sus proezas de caza o evoca danzando a la luna llena hasta el más primoroso erudito que procura captar con sabias redes los sentidos fluctuantes de un poema hermético. En todos estos casos se produce la humanización y el enriquecimiento tanto de la personalidad como del grupo, por medio del conocimiento que se origina en la expresión sometida a un orden que redime la confusión.

Entiendo aquí por humanización (ya que he hablado tanto de ella) el proceso que confirma en el hombre los rasgos que juzgamos esenciales, como el ejercicio de la reflexión, la adquisición del saber, la buena disposición para con el prójimo, la afinación de las emociones, la capacidad de penetrar en los problemas de la vida, el sentido de la belleza, la percepción de la complejidad del mundo y de los seres, el cultivo del humor. La literatura desarrolla en nosotros una cuota de humanidad en la medida en que nos hace más comprensivos y abiertos en relación con la naturaleza, la sociedad, el semejante.

Una vez dicho todo esto, debemos recordar que, además del conocimiento, por así decirlo, latente, que proviene de la organización de las emociones y de la visión del mundo, hay en la literatura niveles de conocimiento intencional, o sea, planeados por el autor y conscientemente asimilados por el receptor. Estos niveles son los que atraen inmediatamente la atención y en ellos el autor inyecta sus propósitos propagandísticos, ideológicos, de creencia, de rebeldía, de adhesión, etc. Un poema abolicionista de Castro Alves actúa por la eficacia de su organización formal, por la calidad del sentimiento que expresa, pero también por la naturaleza de su posición política y humanitaria. En estos casos la literatura satisface, en otro nivel, la necesidad de conocer los sentimientos y la sociedad, ayudándonos así a tomar posición frente a ellos. Es aquí donde se sitúa la «literatura social», en la cual pensamos casi con exclusividad cuando se trata de una realidad tan política y humanitaria como la de los derechos humanos, que parten de un análisis del universo social y procuran rectificar sus injusticias.

Digamos, entonces, algo con respecto a las producciones literarias en las cuales el autor desea expresamente tomar posición frente a los problemas. De este deseo resulta una literatura comprometida, que parte de posiciones éticas, políticas, religiosas o, simplemente, humanísticas. Son los casos en los que el autor tiene convicciones y desea expresarlas o parte de cierta visión de la realidad y la manifiesta con tono crítico. De todo esto puede derivarse un peligro: afirmar que la literatura solo alcanza su verdadera función cuando es de este tipo. Para la Iglesia Católica, durante mucho tiempo, la «buena literatura» era la que mostraba la verdad de su doctrina, premiando la virtud y castigando el pecado. Para el régimen soviético, la literatura auténtica era la que describía las luchas del pueblo, cantaba la construcción del socialismo o celebraba a la clase obrera. Son posiciones fallidas y perjudiciales para la verdadera producción literaria, porque tienen como presupuesto que esta se justifica mediante finalidades ajenas al plano estético, que, en realidad, es el decisivo. De hecho, sabemos que en literatura un mensaje ético, político, religioso o, en un sentido más amplio, social solo resulta eficiente cuando se lo reduce a estructura literaria, a forma ordenadora. Tales mensajes son válidos como cualquier otro y no pueden proscribirse, pero su validez depende de la forma que les da existencia en tanto objetos de un cierto tipo.

5

Una vez aclarados todos estos puntos, voy a detenerme en la modalidad de literatura que apunta a describir y, eventualmente, a tomar posición frente a las injusticias sociales, las mismas que alimentan el combate por los derechos humanos.

Ahora mismo he hablado de Castro Alves, ejemplo brasileño que generalmente recordamos en estos casos. Su obra fue, en parte, un poderoso libelo contra la esclavitud, pues asumió una posición de lucha y contribuyó a la causa a la que procuraba servir. El efecto de su producción se debió al talento del poeta, que realizó una obra auténtica porque fue capaz de elaborar sus puntos de vista humanitarios y políticos en términos estéticamente válidos. Otro escritor animado por los mismos sentimientos y dotado de un temperamento igualmente generoso fue Bernardo Guimarães, que escribió la novela A escrava Isaura, también un libelo. Sin embargo, considerando que no bastan solamente la intención y el tema, esta última resulta una obra de mala calidad y no satisface los requisitos que aseguran la eficacia real del texto. La pasión abolicionista estaba presente en la obra de ambos autores, pero uno de ellos fue capaz de crear la organización literaria adecuada y el otro, no. La eficacia humana es función de la eficacia estética y, por lo tanto, lo que en la literatura actúa como fuerza humanizadora es la propia literatura, o sea, la capacidad de crear formas pertinentes.

Esto no quiere decir que la única que sirve es la obra perfecta. La obra de calidad menor también actúa y, en general, un movimiento literario está constituido por textos de alta calidad y textos de una modesta calidad que, en su conjunto, producen una masa de significación que influye en nuestro conocimiento y en nuestros sentimientos.

Para ejemplificar, veamos el caso de la novela humanitaria y social de comienzos del siglo XIX que, en varios aspectos, es una respuesta de la literatura al impacto de la industrialización. Este impacto, como se sabe, promovió la concentración urbana en una escala nunca vista, creando nuevas y más terribles formas de miseria; incluso, la de la miseria que se instala directamente al lado del bienestar, con el pobre que, a toda hora, ve los productos que no puede obtener. Por primera vez ella se transformó en un espectáculo inevitable y todos tuvieron que presenciar su terrible realidad en las inmensas concentraciones urbanas, hacia donde eran conducidas o empujadas las masas de campesinos destinados al trabajo industrial o, incluso, a convertirse en un ejército hambriento de reserva. Saliendo de las regiones alejadas y de los intersticios de la sociedad, la miseria se instaló en los escenarios de la civilización y se fue haciendo cada vez más odiosa, a medida que se comprendía que ella era la parte injustamente impuesta a los verdaderos productores de la riqueza: los obreros, a quienes les fue preciso un siglo de luchas para ver reconocidos los derechos más elementales. No es necesario recapitular aquí lo que todos sabemos, sino apenas recordar que en aquel tiempo la condición de vida sufrió un deterioro terrible que, rápidamente, alarmó a las conciencias más sensibles y a los observadores lúcidos, dando origen no solo a libros como el de Engels sobre la condición de la clase trabajadora en Inglaterra, sino también a una serie de novelas que describen la nueva situación del pobre.

Así, de hecho y de una vez por todas, el pobre entra en la literatura, ya no más como delincuente, personaje cómico o pintoresco, sino como tema importante, tratado con dignidad. Mientras, por un lado, el obrero comenzaba a organizarse para la gran lucha secular en defensa de sus derechos a satisfacer las necesidades mínimas, por el otro lado, los escritores comenzaban a captar la realidad de esos derechos y se disponían a narrar la vida, los fracasos, los triunfos, la realidad de ese obrero, que las clases favorecidas desconocían. Este fenómeno está, en gran medida, vinculado al Romanticismo que, si bien tuvo aspectos abiertamente tradicionalistas y conservadores, también tuvo otros mesiánicos y humanitarios de gran generosidad; baste recordar que el socialismo, que se configuró en ese momento, es, bajo muchos aspectos, un movimiento de influencia romántica.

Entre 1820 y 1830 asistimos a la aparición de una novela social, por momentos, de corte humanitario e incluso con ciertos toques mesiánicos, que enfoca al pobre, tratándolo como tema literario importante. Fue el caso de Eugène Sue, un escritor de segundo orden, aunque extremadamente representativo de un momento histórico. En sus libros penetró en el universo de la miseria y mostró la convivencia del crimen con la virtud, mezclando a los delincuentes con los trabajadores honestos, describiendo la persistencia de la pureza en medio del vicio, con una visión compleja y hasta convulsionada de la sociedad industrial en sus comienzos.

Tal vez el libro más característico del humanitarismo romántico sea Los miserables de Victor Hugo. Uno de sus temas básicos es la idea de que la pobreza, la ignorancia y la opresión generan el crimen, al cual el hombre está, para decirlo de alguna manera, condenado por las condiciones sociales. De forma poderosa, aunque declamatoria y excesiva, retrata las contradicciones de la sociedad de la época y enfoca una serie de problemas graves. Por ejemplo, el del niño maltratado por la familia, el orfanato, la fábrica, el explotador, tema que constituye una preocupación frecuente en la novela del siglo XIX. En Los miserables se cuenta la historia de la pobre madre soltera, Fantine, que confía la hija a un par de embusteros siniestros, de cuya tiranía brutal es salvada por el criminal regenerado, Jean Valjean.

Victor Hugo manifestó en varios otros momentos de su obra la piedad por el menor desvalido y maltratado, incluso de manera simbólica en El hombre que ríe: la historia del hijo de un noble inglés proscrito, que es entregado a una cuadrilla de bandidos especializados en desfigurar niños para venderlos como objeto de diversión de los grandes. En este caso, el pequeño es sometido a una operación en los labios y músculos faciales con el fin de dejarle un rictus permanente que lo mantenga como si estuviera siempre riendo. Se trata de Gwymplaine, cuya mutilación representa simbólicamente el estigma de la sociedad sobre el desvalido.

Dickens trató este tema en más de una obra, como Oliver Twist, en la que narra la injusticia de los orfanatos y la utilización que los ladrones organizados hacen de los niños, al transformarlos en lo que hoy llamamos trombadinhas3. Lector de Eugène Sue y de Dickens, Dostoievski llevó a extremos patéticos el problema de la violencia ejercida sobre la infancia, hasta llegar a la violación sexual confesada por Stavroguin en Los demonios.

Mucha de la literatura mesiánica y humanitaria de esta época (en la cual no incluyo a Dostoievski, pues lo sitúo en otro espacio) nos parece hoy declamatoria y, a veces, cómica. Pero lo que resulta curioso es que su amargura resiste en el medio de lo que, decididamente, ya ha envejecido, mostrando que la preocupación por lo que hoy llamamos derechos humanos puede otorgarle una fuerza insospechada. Y, recíprocamente, también muestra que la literatura puede infundir en cada uno de nosotros el sentimiento de urgencia de tales problemas. Por eso, creo que la entrada del pobre en el repertorio de la novela, en la época del Romanticismo, junto al hecho de ser tratado en ella con la debida dignidad, representan un momento relevante en el capítulo de los derechos humanos reflejados en la literatura.

A partir del período romántico, la narrativa desarrolló cada vez más el aspecto social, como ocurrió durante el Naturalismo, que se distinguió por el hecho de tomar como personajes centrales al obrero, al campesino, al pequeño artesano, al desvalido, a la prostituta, en fin, al discriminado, en general. En Francia, Émile Zola consiguió crear una verdadera epopeya del pueblo oprimido y explotado en varios libros de la serie de los Rougon-Macquart, retratando las consecuencias de la miseria, de la promiscuidad, de la expoliación económica, lo que lo convirtió en un inspirador de actitudes e ideas políticas. Este efecto no tenía nada que ver con sus intenciones, pues, al comienzo, él mismo era apolítico y se interesaba solamente en analizar objetivamente los diversos niveles de la sociedad. Pero resulta interesante observar que la fuerza política latente de sus textos terminó por llevarlo a la acción y a convertirlo en uno de los más grandes militantes en la historia de la inteligencia comprometida. Esto ocurrió cuando Zola tomó posición contra la condena injusta del Capitán Alfred Dreyfus, cuyo proceso, gracias a su famoso panfleto J’accuse, fue sometido a una revisión que terminó por absolverlo. Pero antes de este desenlace (que no llegó a ver porque ya había muerto), Zola fue juzgado y condenado a prisión por ofender al ejército, lo cual lo obligó a refugiarse en Inglaterra. En él hallamos un ejemplo cabal del autor identificado con la visión social de su obra, que termina por conjugar producción literaria y militancia política.

Tanto en el caso de la literatura mesiánica e idealista de los románticos como en el caso de la literatura realista, en la que la crítica social asume el cuño de una verdadera investigación orientada de la sociedad, estamos frente a ejemplos de una literatura empeñada en una tarea que está ligada a los derechos humanos. En Brasil esto fue claro en algunos momentos del Naturalismo, pero ganó fuerza real, sobre todo en la década de 1930, cuando el hombre del pueblo, con toda su problemática, pasó a primer plano y los escritores imprimieron gran intensidad al tratamiento literario del pobre.

Esto se debió, sobre todo, al hecho de que la novela de tono social pasó de la denuncia retórica o de la mera descripción a una especie de crítica corrosiva, que podía ser explícita, como en Jorge Amado, o implícita, como en Graciliano Ramos, pero que, en ese período, resultó muy eficaz en todos los casos, contribuyendo así a incentivar los sentimientos radicales que se generalizaron en todo el país. Fue una verdadera ola de desenmascaramiento, que aparece no solamente en los autores que aún leemos –como los dos citados y como también José Lins do Rego, Rachel de Queiroz o Érico Veríssimo–, sino también en autores menos recordados, como Abguar Bastos, Guilhermino Cesar, Emil Farhat, Amando Fontes, para no hablar de tantos otros prácticamente olvidados, pero que contribuyeron a formar el batallón de los escritores empeñados en exponer y denunciar la miseria, la explotación económica, la marginalización, lo cual los convierte, como a los otros, en figuras de una lucha virtual por los derechos humanos. Sería el caso de João Cordeiro, Clovis Amorim, Cordeiro de Andrade, Lauro Palhano, etc.

6

He examinado la relación de la literatura con los derechos humanos desde dos ángulos diferentes. En primer lugar, verifiqué que la literatura corresponde a una necesidad universal que debe ser satisfecha bajo pena de mutilar la personalidad, porque, por el hecho de dar forma a los sentimientos y la visión de mundos, ella nos organiza, nos libera del caos y, por lo tanto, nos humaniza. Negar el goce de la literatura significa, por lo tanto, mutilar nuestra humanidad. En segundo lugar, la literatura puede ser un instrumento consciente de desenmascaramiento, por el hecho de enfocar situaciones en las que se da la restricción de los derechos o la negación de los mismos, como la miseria, la servidumbre, la mutilación espiritual. Tanto bajo el primero como bajo el segundo aspecto, ella guarda una fuerte relación con la lucha por los derechos humanos.

La organización de la sociedad puede limitar o ampliar el goce de este bien humanizador. Lo que resulta grave en una sociedad como la brasileña es que ella mantiene con el máximo rigor la estratificación de las posibilidades, tratando muchos bienes materiales y espirituales que son incompresibles como si fueran comprensibles. En nuestra sociedad el goce de la literatura está supeditado a una cuestión de clases, en la medida en que el hombre del pueblo está prácticamente privado de la posibilidad de conocer y aprovechar la lectura de Machado de Assis o de Mário de Andrade. Para él, lo que resta es la literatura de masas, el folclore, la sabiduría espontánea, la canción popular, el proverbio. Estas modalidades son importantes y nobles, pero es grave considerarlas suficientes para la gran mayoría que, debido a la pobreza y a la ignorancia, está imposibilitada de tener acceso a las obras cultas.

A esta altura de nuestra reflexión es necesario hacer dos consideraciones: una con relación a la difusión posible de las formas de la literatura culta, en función de la estructura y de la organización de la sociedad; otra, con relación a la comunicación entre las esferas de la producción literaria.

Para que la literatura llamada culta deje de ser un privilegio de los pequeños grupos, es preciso que la sociedad se organice de manera tal que garantice la distribución equitativa de los bienes. En principio, los productos literarios solo podrán circular sin barreras en una sociedad igualitaria y, en este sentido, la situación es particularmente dramática en países como Brasil, donde la mayor parte de la población es analfabeta o casi analfabeta y vive en condiciones que no ofrecen el margen de ocio indispensable para la lectura. Por eso, en una sociedad estratificada como esta, también el goce de la literatura se estratifica de manera abrupta y alienante.

(…)

En las sociedades de extrema desigualdad, el esfuerzo de los gobiernos esclarecidos y de los hombres de buena voluntad trata de remediar, en la medida de lo posible, la falta de oportunidades culturales. En este sentido, la obra más impresionante que conozco en Brasil fue la realizada por Mário de Andrade durante el breve período en que estuvo a cargo del Departamento de Cultura de la ciudad de Sao Paulo, entre 1935 y 1938. Por primera vez, asistimos a una organización de la cultura con miras a abarcar a un público más amplio posible. Además de la reforma en gran escala de la Biblioteca Municipal, se crearon parques infantiles en las zonas populares, bibliotecas ambulantes, que funcionaban por medio de camionetas que se estacionaban en los diferentes barrios, la discoteca pública, y se realizaron conciertos de amplia difusión, ejecutados por conjuntos creados en aquel momento, tales como cuarteto de cuerdas, trío instrumental, orquesta sinfónica, coros. A partir de entonces, la cultura musical media alcanzó públicos más amplios y subió de nivel, como lo demuestran las fichas de consulta de la Discoteca Pública Municipal y las programaciones de eventos, en los cuales se observa la disminución del gusto, hasta entonces casi exclusivo, por la ópera y el solo de piano, y un aumento concomitante del gusto por la música de cámara y por la sinfónica. Y a esto se suma la característica de que todo era concebido como actividad destinada al pueblo y no a grupos restrictos de aficionados.

Al mismo tiempo, Mário de Andrade promovió la investigación folclórica y etnográfica, valorando las culturas populares con el presupuesto de que todos los niveles son dignos y de que resultan de la dinámica de las sociedades. En un primer momento, él entendía que las creaciones populares eran fuente de las cultas y que, de manera general, el arte venía del pueblo. Más tarde, inclusive debido a un intercambio de ideas con Roger Bastide, sintió que, en verdad, hay una corriente en los dos sentidos, y que la esfera culta y la popular intercambian influencias de manera incesante, haciendo de la creación literaria y artística un fenómeno de vasta intercomunicación.

Esto nos hace recordar que, alrededor del problema de la desigualdad social y económica, está el problema de la intercomunicación de los niveles culturales. En las sociedades que procuran establecer regímenes igualitarios, el presupuesto es que todos dos deben tener la posibilidad de pasar de los niveles populares a los niveles cultos como la consecuencia normal de una transformación estructural, lo que permite prever la elevación sensible de la capacidad de cada uno gracias a la adquisición cada vez mayor de conocimientos y experiencias. En las sociedades que mantienen la desigualdad como norma, y es nuestro caso, pueden producirse movimientos e implementarse medidas de carácter público o privado, para disminuir el abismo entre los niveles y hacer llegar al Pueblo los productos cultos. Pero, repito, tanto en un caso como en el otro está implícita, como cuestión principal, la correlación de los niveles. Y en este punto la experiencia nos muestra que el principal obstáculo puede ser la falta de oportunidad y no la incapacidad.

(…)

El Fausto, el Quijote, Os lusíadas, Machado de Assis pueden ser objeto de goce en todos los niveles y serían factores inestimables de afinación personal, si nuestra injusta sociedad no segregase los sectores, impidiendo la difusión de los productos de la alta cultura y confinando al pueblo solamente a una parte de la cultura, la llamada popular. En este plano, Brasil se distingue por el alto grado de inequidad, pues, como se sabe, tenemos, por un lado, los más altos niveles de instrucción y de erudición y, por el otro, la masa de despojados –que predomina numéricamente– sin acceso a esos bienes, y, lo que es peor, sin acceso a los propios bienes materiales necesarios para la sobrevivencia.

En este contexto, resulta indignante el prejuicio según el cual las minorías que tienen acceso a las formas refinadas de cultura son siempre capaces de apreciarlas, lo que no es verdad. A las clases dominantes, con frecuencia, les falta sensibilidad y real interés por el arte y la literatura que están a su disposición, y muchos de sus segmentos los cultivan por mero esnobismo, porque tal o cual autor está de moda, o porque el hecho de que a uno le guste tal o cual pintor da prestigio. Los ejemplos que acabamos de ver sobre la conmovedora avidez con que los pobres e incluso los analfabetos reciben los bienes culturales más altos muestran que lo que existe es un verdadero despojo, una real privación de los bienes espirituales que les hacen falta y que deberían estar a su alcance como un derecho.

7

Por lo tanto, la lucha por los derechos humanos comprende la lucha por un estado de cosas en el cual todos puedan tener acceso a los diferentes niveles de cultura. La distinción entre cultura popular y cultura alta no debe servir para justificar y mantener una separación injusta, como si desde el punto de vista cultural la sociedad estuviese dividida en esferas incomunicadas, dando lugar a dos tipos de goces literarios sin comunicación. Una sociedad justa presupone el respeto de los derechos humanos; y el goce del arte y de la literatura, en todas las modalidades y en todos los niveles, constituye un derecho inalienable.

NOTAS:

[1] «Más vale aquel a quien Dios ayuda que aquel que mucho madruga.» Entre los refranes que conozco en español, no he encontrado uno que realice, en contraposición, la valoración tradicional del esfuerzo, esta valoración de la buena estrella. (N. del T.)

[2] Me proponía dormir en tu regazo/ En las cálidas horas de la larga siesta;/ Escribir tus alabanzas en los olmos/ Coronarte de amapolas en la floresta.

[3] Trombadinha: es una metáfora necesariamente urbana, que refiere al menor que, en medio de la multitud, atropella a un transeúnte simulando un encontronazo. La finalidad es robarle algo aprovechando ese instante de desorientación que produce el empujón. Estos menores actúan solos u organizados en cuadrillas, a veces al mando de un adulto. (N. del T.)

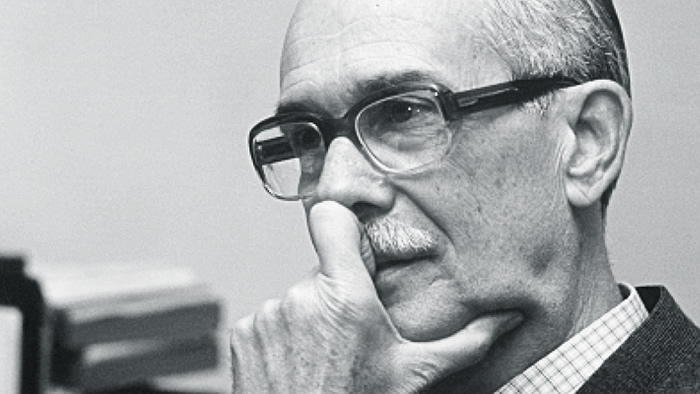

Imagen inicio: Antonio Candido, 1984. Foto: Mary Lafer / Internet.

Antonio Candido (1918-2017). Poeta, ensayista, profesor universitario y crítico literario brasileño. Fue profesor emérito de la Universidad de São Paulo y de la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita Filho. Sus intereses intelectuales y críticos se iniciaron en la Sociología, para luego dedicarse por entero a las Letras. Fue integrante del Partido Socialista Brasileño, hasta su clausura por la dictadura militar en 1965. Más tarde fue miembro del Partido de los Trabajadores, desde su fundación, en 1980.

Publicamos su estudio «El derecho a la literatura», aparecido en su libro Ensayos y comentarios (Fondo de Cultura Económica, 1995) dada su rica y novedosa perspectiva para abordar tan importante y crucial temática: desde la visión de los derechos humanos, la equidad y justicia social y el derecho de los individuos a los placeres estéticos, artísticos y literarios.