Ensayo/crítica:

José de la Cuadra en el contexto del realismo social ecuatoriano

Abdón Ubidia

LA CRÍTICA ha señalado a José de la Cuadra como el mayor cuentista del Ecuador. No solo por el gran número de sus textos breves sino por su calidad. Es el cuentista por excelencia: incluso sus relatos largos que apuntan a novela, tienen la factura de cuentos, como bien lo señala Benjamín Carrión. Es autor de varios libros: Repisas (1931), Horno (1932), Los Sangurimas (1934), Guásinton (1938).

El fervor social que animó a nuestros escritores de la generación del 30, le impuso a De la Cuadra un tema fundamental: el montuvio, el campesino de la costa ecuatoriana. Heredero principal de José Antonio Campos, De la Cuadra rebasó el costumbrismo de ese escritor y exploró el mundo montuvio de modo exhaustivo. Testimonia sus modos de vida, su lenguaje, su drama social e, incluso, el peso de la selva en sus temores y supersticiones. Y no satisfecho con su extensa obra de ficción, hasta escribió un ensayo acerca del tema: El montuvio ecuatoriano.

Pero, ¿quién es el montuvio? Por cierto que –en los años treintas– ya poco tiene que ver con los indios de la Sierra. Entre los dos media una distancia histórica apreciable. Mientras en la Sierra, a la sazón, aún impera el legado feudo-colonial, en la Costa, el juego del capital, dinamizado a partir del auge del cacao y de los directos efectos de la Revolución Liberal, ya ha alterado, de modo definitivo, los valores y costumbres de un campesinado no solo hecho de población vernácula sino de mestizos e inmigrantes de otras regiones.

Ajeno a las espantosas formas del precarismo serrano, libre de ataduras feudales con la tierra, el montuvio costeño tenía, en cambio, que ingeniarse formas de supervivencia: ir de un sitio a otro, traficar con especies, vender al mejor postor su fuerza de trabajo, inventarse modos de vida increíbles –cazadores de lagartos, por ejemplo– y acogerse a una vivacidad natural y a una violencia ingenua, elemental, que son sus características más visibles.

Autor de relatos inolvidables, entre los cuales se destacan «Banda de pueblo», Los Sangurimas, «La Tigra», «Olor de cacao», «Ayoras falsos», De la Cuadra es un punto modal hacia el que confluyen y desde el que parten varias tendencias: desde las últimas nostalgias románticas de Repisas, hasta el naturalismo de «Chumbote», «Barraquera» y «Honorarios»; desde el criollismo de «La Tigra», hasta las anticipaciones del realismo mágico de Los Sangurimas. Mas, no nos engañemos. Todo ello está sobredeterminado por un voluntarioso realismo social. La misma elección temática de su obra lo indica así. La suya es una literatura de y para los demás. Pretende aprehender en términos ciertos «la realidad». Pretende censarla y juzgarla. Y hay que decir que ese impulso lo lleva a cometer algunos excesos. En el cuento «La soga», por ejemplo, el propósito de representar con toda fidelidad el habla montuvia redunda, para el lector, en una objetiva dificultad de la comprensión de ese texto. En «Merienda de perro», la gran carga de elementos «denunciados» desborda, con un tremendismo intolerable, la reducida cuartilla en la que están expuestos.

Pero estos son casos extremos. Porque en su obra brilla un gran talento narrativo y su especial marca poética. Aquello salta a la vista, ya se trate de la azarosa vida de una banda de músicos que migra constantemente y a la que ni la muerte podrá detener, porque si un miembro muere otro viene a reemplazarlo luego; ya sea la súbita generosidad de una meserita de fonda que, a espaldas de su patrona, se ingenia la manera de no cobrar a un cliente que le ha traído el recuerdo de su tierra natal; o se trate de la historia de una familia montuvia, con patriarca, leyenda, fortuna y tragedias. Porque en los mejores cuentos de De la Cuadra, y mucho más allá de la estricta historia muy bien narrada, siempre subyace un trasfondo poético que nadie puede negar.

El realismo social no explica del todo a De la Cuadra. Pero De la Cuadra no puede ser entendido sin él. Tratemos, pues, de ubicar y «leer» a nuestro autor en el contexto de una corriente literaria –hegemónica en su tiempo–, cuyos postulados él llevó hasta el límite.

El realismo social ecuatoriano

Cada corriente narrativa transparenta, en última instancia, a pesar de los múltiples matices y mediaciones, un gran conflicto ideológico y de base. Por detrás del romanticismo, adivinamos el idealismo enfrentado al materialismo, con un sesgo marcado en favor del primero; la pugna hombre-naturaleza, o civilización-barbarie, alimenta el criollismo. El conflicto realidad-creencia, el realismo mágico. Lo cual es simplemente lógico si asumimos nuestra premisa inicial de que cada corriente literaria no es, en principio, más que una visión ordenada y coherente del mundo, a la cual un autor se adhiere, como a una verdad última, mientras escribe su obra. De eso mismo se deduce que la toma de partido de los autores por uno de los términos del conflicto abordado es un hecho obligado y natural.

Solo cuando la mencionada toma de partido, consciente o inconscientemente, ya se ha dado –en los planos filosófico, ético, estético y hasta político– es cuando un autor puede recrear de un modo poético el mundo: puede narrarlo. Tendrá, desde luego, un auxilio: aquello que ya no podemos reducir a ninguna voluntad «racionalizadora», pues pertenece, así lo creemos, a los dominios de lo que no necesita ser explicado: su talento literario de escritor.

El realismo social está definido por un conflicto que el criollismo, por ejemplo, apenas desarrollaba: la pugna del hombre con el hombre.

Hay que decir que, hasta el momento, los mejores frutos de la narrativa ecuatoriana se inscriben en esta corriente. En cantidad y en calidad. Es incuestionable que la denominada «edad de oro» de las letras nacionales se debe a ella. Por tal razón es justo que privilegiemos lo que la realidad misma ha privilegiado.

En rigor, el ciclo del realismo social, en el Ecuador, se cumple así: nace en 1904 con A la Costa de Luis A. Martínez, una novela que, en el plano de la literatura, repite lo que en el plano de la infraestructura más concreta está haciendo, a la sazón, el gran logro de la Revolución Liberal, el ferrocarril: unir las dos razones rivales y antagónicas del Ecuador de entonces: la Sierra y la Costa.

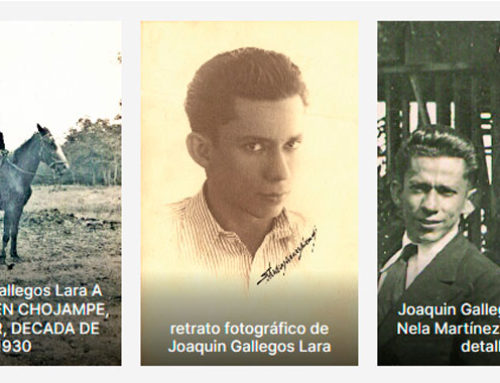

El realismo social tiene su mayor esplendor en la década de los años treintas. Los que se van, Huasipungo, Baldomera, Don Goyo se publican entonces. Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil, Jorge Icaza, Alfredo Pareja Diezcanseco, alcanzan una rápida celebridad. Cuando esta tendencia empieza a declinar, en los años cuarentas, nacen sus frutos maduros, reposados, espléndidos: El Cojo Navarrete de Enrique Terán, Juyungo de Adalberto Ortiz, Los animales puros de Pedro Jorge Vera, El éxodo de Yangana de Ángel F. Rojas y, en los años cincuentas, El chulla Romero y Flores de Jorge Icaza.

Veamos, de modo más detenido, los principales rasgos diferenciales del realismo social:

- El principio de objetividad.

- El inventario exhaustivo de la realidad.

- La condición gregaria de sus héroes.

- El tema del mestizaje.

- El tema de las migraciones interiores.

- El apego a un calendario histórico-social básico.

- La adhesión a los ideales socialistas.

1. El principio de objetividad

Equipado de postulados ideológicos muy bien definidos, el autor realista quiere que la verdad de su obra reproduzca la verdad del mundo del cual ella nace y forma parte. Tal verdad es social por excelencia. Es objetiva. Ningún subjetivismo debe distorsionarla. Lo que ocurre en el mundo ocurrirá en la obra. Ella lo testimonia. La elección de un narrador omnisciente, más que un recuerdo de la novela tradicional, es el recurso apropiado para «describir» la realidad. ¿Cuál es esa realidad? Por supuesto, la que el autor asume como incontrastable, la de los demás, la de todos. Con sus crudezas y sus infamias. Con su esplendor y miserias. Con su historia y su geografía. Con sus habitantes y sus conflictos. En definitiva, una realidad pasada por el solo filtro de la razón. De una razón que, para redondear el círculo, escoge lo que es real y lo que no. Tal perspectiva abre caminos inéditos, pero también los cierra. Rompe los límites establecidos por todo aquello que, hasta entonces, no debía decirse. Pero también inventa otros límites. Así, los autores del realismo social exploran, descubren y denuncian lo que nadie antes que ellos se atrevió a mencionar. Pero también, imbuidos del «deber ser» realista, en boga en el mundo de entonces, se niegan a admitir otras realidades como aquellas que, luego, estarían en la base de corrientes como el realismo mágico.

Hemos dicho que narrar es escoger y recortar. No hay manera de referir una historia si no se escoge un punto de vista único, es decir excluyente. Así, pues, nuestros autores hicieron lo suyo. Sacrificaron lo que debían sacrificar en aras de la coherencia de su mirada. Por ello, el principio de objetividad, ese propósito desesperado de nuestros autores por capturar la «realidad real», nos servirá a nosotros, con la ventaja que nos dan los años transcurridos, para establecerlo como el piso de verosimilitud en el cual las obras del realismo social se sostienen.

2. El «inventario» de la realidad

Muy ligado al principio de objetividad, este segundo rasgo diferencial tiene el propósito de nombrar exhaustivamente todos los bienes terrenales del Estado nacional ecuatoriano. Pero una empresa de tal calibre requiere de una suerte de división social del trabajo por parte de nuestros escritores. Como si se hubiesen puesto de acuerdo, estos se repartieron áreas específicas del país. De la Cuadra se ocupó del montuvio; Aguilera del cholo de las islas del Golfo de Guayaquil; Icaza del indio y del mestizo serrano; Ortiz del negro de Esmeraldas. Todos describen con minucia los escenarios en los cuales sus personajes habitan. Pero también sus costumbres y, por supuesto, su lenguaje. Amén de su drama social.

Se trata, pues, de nombrar una realidad inédita hasta entonces. Verla con ojos deslumbrados e inquisitivos. La desmesura de su tarea no es un obstáculo: forzarán ortografía, sintaxis; recurrirán a ingeniosas combinaciones fonéticas con tal de «representar» el lenguaje de sus héroes. Abundarán en descripciones y comentarios para mostrar «su realidad». Emprenderán notables estudios sociológicos para fundamentar esa verdad. No es coincidencia, entonces, que De la Cuadra escriba un ensayo sobre el montuvio1 ni que Rojas incluya todo un estudio acerca de los aspectos sociológicos y culturales de Yangana en su novela2.

3. La condición gregaria de sus héroes

Los protagonistas de las historias del realismo social o son «tipos» humanos, es decir tipificaciones de un sector social –indios, cholos, mestizos, montuvios–, o se constituyen en verdaderos símbolos sociales –Baldomera, el Cojo Navarrete, Don Goyo–, o su papel en el conjunto del relato es apenas más importante que el del resto de los personajes, como ocurre con el David Caballero de Los animales puros de Pedro Jorge Vera. Hasta hay el caso en el que el verdadero protagonista es un pueblo entero, como en El éxodo de Yangana. Pero es justo que diferenciemos bien el «tipo» humano del «símbolo social». Partiremos de la base de que, en nuestro continente, los conceptos tomados de la crítica literaria europea (de la época) deben ser redefinidos. Así, diremos que, en nuestro relato, los «tipos humanos» son héroes-masa que caracterizan un sector social bien determinado: el Andrés Chiliquinga de Huasipungo como representante del indio, por ejemplo. Por el contrario, el héroe símbolo (La Tigra, Baldomera) caracteriza también a una masa humana, pero se distingue de esta, y la trasciende, por la especial carga de elementos arquetípicos que el autor, deliberadamente, le ha asignado: fortaleza, valor, etc. De cualquier manera, en el realismo social, lo gregario pesa. No decimos, por cierto, que Don Nicasio Sangurima sea igual a todos los montuvios: decimos que sin su condición montuvia su figura no tendría sentido.

4. El tema del mestizaje

Atraviesa como un rayo candente casi toda la literatura ecuatoriana, no solo la social, aunque en ella pese más. Acaso deberíamos rastrearlo desde sus orígenes románticos: una de las probables lecturas de Cumandá nos diría que en la imposibilidad de la consumación del amor entre Carlos, el blanco, y la india por adopción, Cumandá, quienes, según se sabe al final, resultan hermanos, subyace la rotunda negación del cruce –cultural en este caso– de las dos razas; una prohibición que se revela con la misma fuerza que el tabú del incesto. Esto que puede parecer una interpretación forzada, ilustra, sin embargo, a la perfección, lo que luego vendrá: violada la prohibición, nacerá un producto maldito: el mestizo.

En Jorge Icaza, los cholos se presentan como los más inmediatos verdugos del indio. Lo odian en la medida en que odian las huellas que dejó en su ser. Condenado a ser paje o bandolero, la creatura de Enrique Terán, el cholo Navarrete, vivirá torturado por el amor de una patrona blanca. En Juyungo, los personajes verdaderamente desesperados, los únicos que tienen derecho a la introversión, al monólogo interior angustiado, son los mulatos. Incluso en una obra tributaria del realismo mágico, Bruna, Soroche y los tíos3, la familia de la protagonista oculta, como un pecado, su ascendencia mestiza.

Hay, sin embargo, un momento en el que nuestra literatura se ve obligada a cantar al mestizo, a exaltarlo en términos positivos. Corresponde a A la Costa de Luis A. Martínez: un momento excepcional que no volverá a repetirse, al menos con tanto vigor y tanto convencimiento. En realidad, aquel «canto» concierne a lo que Agustín Cueva, el brillante ensayista ecuatoriano, a quien tanta luz debemos respecto a nuestros problemas sociales, llama la ideología del mesianismo mestizo. Ideología fabricada por las emergentes clases medias de la época para redimir su condición racial y ocultar que más allá de la flagrante división entre blancos e indios (superable mediante el mestizaje) se encontraba el verdadero abismo entre pobres y ricos que el mesianismo mestizo no podía superar.

Esto venimos a saberlo ahora que importantes sectores de «las masas trigueñas» han arribado a los más altos círculos del poder, sin que por ello las contradicciones y desgarramientos de la sociedad, y menos aún las de sus capas medias, hayan desaparecido.

En 1904, Luis A. Martínez, imbuido de la idea de que con la reciente Revolución Liberal la historia comenzaba de nuevo, no podía saberlo. Por eso, Luciano, el símbolo mestizo de su novela, es una «conciencia feliz», unitaria. Luciano está textualmente descrito como «moreno, robusto y gigante … representante de la hermosa clase media … nueva, fecunda, incontrastable».

Después de A la Costa, subsiste en algunas obras, desde luego, el propósito de exaltar la supuesta identidad mestiza. Pero ahora los cantos terminan en llanto. El mismo Cojo Navarrete, alto, fuerte, audaz, pero que se precipita en la desgracia, es un ejemplo.

Curiosamente, hay en la novela de Enrique Terán4 un pasaje que parece mostrarnos de una forma nítida la dificultad que, a la altura de los años cuarentas, tiene el autor para recomponer, en términos positivos, aquella identidad mestiza: el cholo Navarrete se engalana para una ocasión especial, no tiene idea de «cómo se verá». Solo dispone de un diminuto trozo de espejo que le procura un fragmentario reconocimiento: «… Navarrete podía decir que no se conocía, que no había tenido el gusto, y acaso el honor de que lo presentasen…». Necesita, pues, un espejo de cuerpo entero, pero no lo tiene. En verdad, ese espejo no existe. Su ser se manifiesta justamente porque está hecho de fragmentos que no logran congregarse. Terán, sin quererlo, parece confesarnos que su mestizo engalanado, afirmación y duda a un tiempo, no podía superar su «fase del espejo» (para recordar al lejano e ignorado J. Lacan).

5. El tema de las migraciones interiores

Las migraciones interiores son, quizás, la verdadera razón de la integración definitiva del país. Pero su consecuencia más visible es el crecimiento de las ciudades y el abandono de los campos. Pese a ser un fenómeno propio del siglo XX, las migraciones interiores han cambiado de modo radical, y siguen cambiando día a día, el mapa demográfico del país. Tal hecho no podía pasar desapercibido para el relato social. El fenómeno de las migraciones, debidamente «literaturizado», ha sido un motivo dominante en varios de nuestros más importantes relatos: «Banda de pueblo» de De la Cuadra, Juyungo de Adalberto Ortiz, las novelas de Alfredo Pareja Diezcanseco, etc. Por último, en El éxodo de Yangana es todo un pueblo entero el que migra.

6. El apego a un calendario histórico-social básico

Creemos que el relato social literaturiza el tema del Estado Nacional, el tema de su construcción y sus utopías. No será raro, pues, que elija como puntos referenciales fechas claves que, obviamente, también lo son de nuestra historia oficial. Las más citadas son las siguientes: la Revolución Liberal de 1895, la guerrilla conchista de 1913, la caída del cacao, la masacre de obreros en Guayaquil de 1922, los conflictos con el Perú que culminarían con la invasión de 1941. Existen novelas que se las ingenian para nombrar todas estas fechas

7. La adhesión a los ideales socialistas

La paradoja salta a la vista: el realismo social, nadie lo duda, es una corriente de afirmación vernácula. Sin embargo, está imbricada, de modo íntimo, con la tendencia que domina, entre los años veintes y cincuentas, una buena parte de la literatura mundial y, concretamente, del mundo socialista, nacido a partir de la Revolución Rusa de 1917. Tal tendencia produjo una teoría coherente y bien armada, que conoció varias vertientes. Desde las mecánicas y ortodoxas como las de Plejanov y Zhdanov, hasta las escuelas marxistas refinadas como las de Lukács y Brecht. A no dudarlo, la gran intelectualidad de América Latina fue influida por estas posturas. El Ecuador no solo que no fue la excepción; en él no es posible hablar de una influencia marcada sino total. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que todo el equipo intelectual ecuatoriano que tuvo que ver con el realismo social profesó, de varias maneras, el ideal socialista.

[1] El montuvio ecuatoriano, Buenos Aires, Ediciones Imán, 1ª edición, 1937.

[2] La primera edición de El éxodo de Yangana, de Ángel F. Rojas, es de 1949 (Buenos Aires, Editorial Losada).

[3] Alicia Yánez Cossío, Bruna, Soroche y los tíos, Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1972.

[4] El Cojo Navarrete, Quito, Talleres Gráficos Americana, 1940.

Abdón Ubidia (1944). Narrador y ensayista ecuatoriano. Entre sus libros de creación constan los relatos de Bajo el mismo extraño cielo y las novelas Ciudad de invierno, Sueño de lobos, La Madriguera, Callada como la muerte, La hoguera huyente. Ha trabajado también en temas de la literatura oral y ha dirigido la revista cultural Palabra Suelta. Sus más recientes publicaciones son Divertimentos o libro de fantasías y utopías, El palacio de los espejos, Tiempo: ficción filosófica y científica. En ensayo: Referentes, Adiós Siglo XX y La aventura amorosa y otros ensayos.