Ensayo/reflexión:

El sentido de las artes visuales ecuatorianas del siglo

Hernán Rodríguez Castelo

1

LA FILOSOFÍA tiene un papel crítico frente a los fenómenos de su entorno histórico.

No toda crítica es, por supuesto, filosofía. De allí la cuestión básica: ¿Qué condiciones ha de reunir para serlo?

La filosofía suple carencias de otros saberes para llegar a la «mismidad» y «ultimidad» de seres y cuestiones (y no otra cosa son las «últimas causas» de la definición escolástica de la filosofía). Y ello con formas de aproximación a la vez más rigurosas y más libres. No, pues, en el objeto, sino en las propuestas y método radica la otredad del saber filosófico con relación a los preexistentes, a los que quiere completar fundándolos, llevándolos a consecuencias últimas y más generales y criticándoles.

Al menos en grandes áreas del conocimiento humano, la actividad filosófica comienza por mostrar limitaciones de otros saberes y, como consecuencia, toda una problemática no resuelta. Tal cosa se hace en la filosofía posthegeliana como crítica más que como especulación abstracta; y la crítica prefiere la problemática del tiempo a los así llamados «temas eternos» Sin caer en la arbitrariedad de pretender que en el pensamiento contemporáneo lo que no es crítica no es filosofía, la crítica es uno de los quehaceres más propios y fundamentales del pensamiento filosófico. De otro lado, solo aprioris insostenibles pueden negar la insospechada comunicación que existe entre cualquier problemática histórica contemporánea y muchos de los «temas eternos», como, por citar uno solo, la persona y sus condiciones radicales.

Estos me parecen los presupuestos primeros y el marco generalísimo para una cuestión como la presente: la expresión plástica ecuatoriana del siglo XX como actividad filosófica.

2

DEL ENUNCIADO mismo de la comunicación se siguen algunas precisiones: no nos interesa ahora la filosofía del arte o estética –según concepto y término acuñados por Baumgarten en 1735–, sino la expresión artística como filosofía; es decir como camino –método, pensamiento, lenguaje– filosófico.

No se trata tampoco del arte en general, sino de su realización concreta en las artes visuales ecuatorianas en el presente siglo.

En cuanto a la palabra clave de «reflexión», ya se irá precisando en el discurso; baste, para el punto de partida, entenderla con el sentido más general de toma de conciencia o pensamiento que se extiende de algún modo más que el puro pensamiento científico, y, por supuesto, que el conocimiento vulgar.

El reconocer al arte dimensión de forma de conocimiento, no es nuevo. «La verdad –dice un estudioso de la axiología del arte– consiste en algo más que una serie de proposiciones lógicas o de fenómenos físicos objetivos a los que estas se refieran. Incluye también el sentir situaciones específicas y las cualidades sensoriales de las situaciones que provocan respuestas sensibles. Podríamos llegar a poseer un conocimiento más rico de nuestro universo, una vida más plena de él, y quizá una mayor capacidad para controlarlo y controlarnos si incrementásemos nuestra sensibilidad a los objetos de la percepción. Por esta razón algunas veces se ha sugerido, como hizo Herbert Read en Las raíces del arte, que nuestro sistema educacional debería ser, de forma primordial, estético y no racional»1. Textos en este sentido podría multiplicarse con facilidad.

Que una obra de arte, en algún nivel y de algún modo, pueda constituir un medio de conocimiento resulta tan poco discutible como pobre en consecuencias. Hablar de «filosófico» califica ese conocimiento y plantea ya, a medida de su mayor concreción, graves cuestiones. De ellas hay una que importa señalar y discutir: la de la racionalidad. En efecto, concebir el arte como modo de conocimiento filosófico presupone, casi como una premisa indispensable, admitir la posibilidad de un tal conocimiento no racional. Porque las artes visuales, al menos en sus expresiones contemporáneas más altas y viscerales, se inscriben del lado del pensamiento y las inquietudes no racionales. Lo «espiritual» kandinskiano es lo no-racional, de donde su posibilidad de abarcar y extenderse hasta la totalidad de la existencia. (Allá apunta la vuelta del ruso al dibujo infantil, radical primitivismo, inocencia original, anterior a la experiencia lingüística. Improvisations sin coherencias, ni morfológicas ni sintácticas.)

Admitido, al menos como posibilidad generalísima, que el arte sería una manera de mediación no racional para el conocimiento filosófico, el siguiente paso sería tratar de concebir cómo pudiera acontecer ello, describir un tanto la operación y, si acaso, dotarle de fundamentación racional. Saltando por encima de la paradoja: poner cimientos racionales a la construcción de un saber no racional.

Todo ello parece puede hacerse con solo una noción, cuya importancia y fecundidad se ha mostrado espléndidamente en lo que va del siglo: la de significante contrapuesta a significado, como las dos caras del signo. Klee fue quien primero pensó el principio y funcionamiento de la significación en el arte en términos estructuralistas: la categoría del significante es mucho más extensa y cercana a la realidad que la de lo racional. El arte penetra en la realidad, el arte reflexiona filosóficamente por el poder de sus significantes más que por la complejidad o rigor de sus elaboraciones racionales –que, claro está, pertenecen a la esfera del significado–.

Extremando las cosas podríamos proponer que con el arte se establecería la filosofía del significante.

Lo cual implica dos consecuencias de magnitud. Primera: el arte constituiría una de las formas de conocimiento más directas y menos sujetas a intermediarios –la racionalización no es a menudo sino un intermediario más, y no siempre todo lo fiel que se pretendiera–. Segunda: el arte daría conciencia de algo de que no se puede tener conciencia de otra manera.

(Esta propuesta del arte como filosofía del significante y sus dos consecuencias fundamentan la valoración como reflexión filosófica y, por lo mismo, sitúan en su debida dimensión trayectorias como la de Tábara y otros artistas ecuatorianos –y americanos, por supuesto– que irrumpieron, ricos de sentido y lúcidos en su búsqueda de lenguajes, pero refractarios a cualquier anécdota o mensaje explícito –como significado– en la década del 50 al 60.)

Las posibilidades gnoseológicas del arte visual, no como discurrir silogístico, sino como paso inmediato de experiencia a conciencia, de sensación a pensamiento, se asumieron en el arte contemporáneo desde Cézanne: la pintura fue para el gran solitario de Aix-en-Provence un modo de transformar la fugaz y móvil impresión de los sentidos en pensamiento concreto, capaz de realizar una conciencia. (Y así lo reconoció, a propósito del artista, Merleau-Ponty.)

El arte del siglo XX, al asumir sus derechos –y deberes– como forma de conocimiento y de actividad filosófica, se ha convertido en otra de las corrientes del pensamiento contemporáneo no racionalista. Reclama sitio junto a las posiciones vitalistas y a las tendencias praxistas. Como una aplicación concreta de aquello de Croce de que puede darse intuición sin concepto, y como realización del principio de Whitehead: la filosofía construye con intuiciones más concretas que las de las ciencias; echa mano de intuiciones de artista y genios religiosos. (Aunque, claro, para Whitehead, filosofía es «esfuerzo de racionalización completa de la experiencia humana».)

De acuerdo con todos estos planteamientos básicos, cabe sospechar que, por lo que hace a la filosofía ecuatoriana, tan chata y pobre, explicitar todo lo que hay de conciencia, intuición, iluminación e indagar filosófico en el arte ecuatoriano del siglo –al menos de las últimas décadas– puede constituir estimabilísimo aporte. Pero de tentar tal explicitación es, precisamente, de lo que se trata.

Luis Moscoso. CASERÍO. Óleo, 1951.

3

LAS ARTES VISUALES ecuatorianas del siglo se integran –aunque sea con retrasos y limitaciones– en un contexto americano, occidental y mundial. Y, así como a ello se atiende para cualquier empeño de valoración definitiva, ha de tenérselo muy en cuenta al tratar de esclarecer su aporte como reflexión filosófica.

Esta integración –a menudo en situación muy subordinada y poco original– en esos contextos, nos ha sugerido el modo de proceder: en un primer momento –este apartado 3– pasaremos revista –muy somera– a todos aquellos movimientos de la plástica mundial que, de un lado, han significado nuevos enriquecimientos o precisiones en la concepción y presencia del arte como forma de conocimiento, y, de otro, han pesado, directa o indirectamente, mucho o poco, en el arte ecuatoriano en cuanto capaz de reflexión filosófica o forma de conocimiento. Luego haremos el periplo paralelo por el arte ecuatoriano.

Dar al arte sentido y posibilidad de reflexión filosófica es, acaso más que otra cosa, lo que divide los territorios del ayer y el hoy. Lo que en las formas no-modernas (clásicas y románticas) es valor absoluto, sujeción a la naturaleza como modelo único, es sustituido en el arte moderno por la ideología como imagen que la mente se forma de la realidad. De allí el artista convertido en intelectual, crítico de la sociedad, buscador de valores, constructor de una cosmovisión.

La ruptura comienza con el impresionismo, cuyo aporte ha sido lúcidamente establecido por Argan: «La técnica pictórica es, pues, una técnica de conocimiento que no puede ser excluida del sistema cultural del mundo moderno, que es eminentemente científico»2.

Cézanne da un paso más, decisivo: en él se realiza la identidad entre pintura y conciencia, sacando el arte del campo de la naturaleza para pasarlo al de la conciencia.

Si el impresionismo rompió con la sujeción a la naturaleza, desde Las señoritas de Avignon (1907), de Picasso, el arte contemporáneo rompe con la armonía: el principio de la historia humana no es armonía, sino contradicción; el arte no es contemplación de la naturaleza –armoniosa–, sino intervención en la historia –tensa, trágica, caótica, contradictoria–. Y Picasso lo dice como significante –el tema (significado) era el mismo de Las bañistas de Cézanne–. Del arte negro no tomará nada que pudiese tener un sentido «armónico», sino la integridad de expresión, la apertura a límites bárbaros, en radical superación de cánones «civilizados».

El cubismo llegará a ser el fundamento lingüístico común del arte moderno: presidirá, con resonancia larga y casi inevitable, el proceso radical de descomposición-composición de lo real.

Frente al cubismo hay que situar, en una primera gran bifurcación de las formas artísticas nuevas del siglo –cuya novedad más importante consiste en haber conferido al arte dimensión de reflexión filosófica y voluntad de cosmovisión–, el arte abstracto.

En dos direcciones se desarrollará el arte abstracto: la de Mondrian y la de Kandinsky.

El cubismo inspiró a Mondrian su poética de los valores estructurales, llevada hasta sus más rigurosas consecuencias: el espacio puro y las formas puras como visión ideal –platónica– de la esencia de las cosas. Una «ethica ordine geométrico demonstrata», que dice, con su habitual agudeza, Argan3.

Kandinsky separa la esfera del arte de la de la naturaleza. La misión del arte es comunicar lo espiritual, y su mundo es el interior. La empresa del ruso fue buscar lenguajes para ese arte de lo espiritual y lo interior: las manchas y las líneas como fuerzas –y no como medios de representación–; campos de fuerzas –en lugar de espacio–; ritmos como expresión de leyes cósmicas y de estados de ánimo, y no como reflejo de ritmos naturales.

Frente a cualquier realismo, las dos formas originales de la abstracción deben adscribirse al idealismo. «Por eso, si Mondrian era una especie de platónico, reconstruyendo deliberadamente las figuras geométricamente regulares de la cosmología pitagórica, Kandinsky, en cierta forma, era neoplatónico, al permitir que su ánimo vibrase a impulsos del mundo espiritual», ha podido resumir un crítico4.

Al expresionismo le debemos una fuerte voluntad de forzar la realidad –y no imitarla–, y a Dada una no menos fuerte voluntad de libertad. Para Dada, el arte, liberada de obligaciones, es juego; pero, puesto que la libertad es el valor supremo, el juego llega a ser lo más serio. No es raro que, con estas premisas, Dada haya ampliado increíblemente el horizonte estético y expresivo de las artes. El Merzbau de Schwitters (tótem hecho de lo más variado y, al parecer, disperso) recupera para el arte –devolviéndoles sentido– objetos que la sociedad de consumo había desechado. Unidos en el tótem entablan relaciones extrañas, mucho más hondas y significativas que las racionales y lógicas que tuvieron, y que fueron mecánicas, seriadas y prosaicas.

No menos revolucionaria, iconoclasta y casi profética la propuesta de Duchamp de La mariée mise á nu par ses celibataires, meme: simbologías inconscientes, alusiones humorísticas, empleo libre de materiales, para burlarse de lo que en la existencia humana parece más respetable y no lo es sino ridículo. Y se incorpora la técnica a un lenguaje mítico.

El planteo de superrealismo es aún más ambicioso: el inconsciente es el territorio de lo indistinto, de lo no sujeto a racionalización. El arte, al hundir sus raíces en él, tiene posibilidad de establecer una comunicación más inmediata y totalizante con los estratos profundos del yo, que comunican con los de la humanidad. El aporte del arte al conocimiento radical y profundo se ofrece formidable: que toda esa región de existencia, que, precisamente, solo puede revelarse en imágenes, no quede sepultada en la oscuridad.

El superrealismo fue radical y se proclamó el arte de la anti-naturaleza, la antihistoria (Magritte), la antirracionalidad. La primera premisa de una ontología superrealista sería esta: la verdadera estructura del ser es irracional.

El Goya negro prenunció visiones del mundo como las del arte contemporáneo, con su discurso figurativo lúcidamente volteriano, feísta, frenético en su descomposición y deformación. La corriente pasó de Goya a Daumier, y se hizo refutación radical y total de lo sublime en Sutherland y Bacon, más en este que en aquel. Frente a los intentos de rescate de sentido del absurdo de las guerras que pretendían los racionalismos constructivista y funcionalista, Bacon niega cualquier apariencia de sentido –de armonía– y se complace en hurgar en el absurdo y sinsentido por procedimientos estilísticos de grotesco y un implacable descarnar las superficies.

En Guernica, el mayor fresco histórico del siglo –histórico no tanto por el episodio que le sirvió de asunto, cuanto por su condición de hito–, asistimos a la más formidable fragmentación de las formas del cubismo analítico como significante del absurdo que fragmenta y caotiza el sentido, de la violencia que geometriza hasta la rigidez las figuras humanas y de la muerte que preside el ritual fúnebre y brutal. Un lenguaje de radical contradicción de los más radicales ordenamientos racionales –los del cubismo–. Un lenguaje de incitación a la praxis transformadora.

Otra dirección densa de implicaciones filosóficas es la de Miró y Klee: la imagen como prolongación del ser profundo del artista (Miró), o como proyección de ese ser profundo (Klee). En cualquier caso, camino para la apropiación de herencia ancestral, para la conquista de territorios fronterizos entre la vida biológica y el psiquismo elemental.

Para muchos otros artistas y corrientes lo importante es aferrarse al arte como modo de existencia auténtico, frente al vivir inauténtico del individuo en la sociedad de consumo. Y ello sin organizaciones racionales, ni como historia, ni como postulados éticos: con una nueva forma de respeto a la materia, que tiene sus propias formas, ricas de historia y grávidas de contenidos. Este es el sentido más hondo de la escultura de Arp y Moore.

Chagall rotura nuevos caminos con su pintura-fábula: pintura de flujo popular, oscuro, poderoso, tan rico de significantes como el cuento folclórico o el sueño, y como ellos reveladora de realidades psíquicas –individuales y colectivas– profundas. En el gran ruso, no es el menor valor como significante la organización de su pintura con estructuras del discurso popular.

Al voltear los años 40, el arte contemporáneo más consciente de sus posibilidades como forma de conocimiento, desvelamiento del mundo y denuncia de anomalías de la sociedad, se polariza en tres poéticas: la poética del gesto, la de la materia y la del signo, que se entrecruzan, influyen y enriquecen en diálogo inagotable y sutil.

Siempre fue el expresionismo el lenguaje plástico más fuerte para la denuncia y la protesta. De Kooning asume con nuevo rigor esas posibilidades de desnudamiento de la realidad: no se trata de decir con violencia contenidos polémicos –pintando temas de miseria, por ejemplo–, sino de crear un lenguaje que tenga en el significante la carga destructiva. Para ello el mismo pintar ha de ser gesto y acción desintegradora de la realidad y denunciadora de los absurdos del estar-en-el-mundo.

Tobey incursiona en los niveles más profundos del ser humano –los de la energía última, donde el hombre participa de la fuerza vital de la naturaleza–, y entrega el botín de una pintura sígnica, cuyos significantes son el signo y el ritmo, las frecuencias del ritmo sígnico.

Burri acerca al signo la materia. La más ordinaria y humilde: arpillera, cuerdas, maderas quemadas. La materia se incorpora con su sustancialidad a la tela; se la convierte en espacio plástico y en signo, sin adulterar su ser de materia. Signo de pobreza –costal, arpillera, lo burdo–; de violencia –las huellas de quemado, los desgarrones–. Signo, no símbolo: la materia se constituye en el objeto total de la contemplación estética. La materia y las pasiones a que las somete una civilización absurda.

También en Tàpies, el signo no supera la materia: consiste en la materia. Pero su sentido ya no es, como en Burri, el de la materialidad de la materia, sino el de la temporalidad de la materia. El sosein –ser así– de Husserl. Esa materia «puesta ahí» extiende su vaciedad y cerrazón al sujeto, que se ve forzado a reconocer el estúpido vacío de su existencia.

La poética de gesto alcanza su punto más intenso y radical en una pintura que es, ante todo y casi solo, gesto: la action painting. Explicitación de impulsos interiores –en cuanto impulsos–. No del inconsciente, sino de la voluntad (Hartung). Pintura de la violencia. Reacción contra una sociedad donde todo está reglamentado, planificado, domesticado. Expresión de malestar ante tanto bienestar mediocre, enredado y chato (Pollock). No hay en la action painting reflexión, sino entrega a un ritmo que compromete todo el hombre, lo físico y lo psíquico.

La poética de la materia desemboca en las «poéticas del desecho». Cuando los desechos de la sociedad de consumo amenazan con anegar el mundo occidental, el arte responde con una recuperación de esos desechos en formas como los décollages de Mimmo Rotella o la escultura de chatarra.

Formas semióticas más contemporáneas son las que el arte ha opuesto a un imaginismo alienante: la imagen rehecha de Lichtenstein y la imagen desecha de Warhol. Los dos norteamericanos señalan caminos para la disección y neutralización lúdico-irónica de subproductos culturales como las «tiras cómicas» o el dibujo publicitario. Y buena manera de reflexión filosófica contemporánea son lecturas complejas y hondas del entorno como las que proponen Lichtenstein y Warhol.

En la década de los sesenta irrumpe el Pop Art, que es todo lo contrario del arte popular: es, más bien, la denuncia de la no creatividad artística de la masa, y un empeño por enfrentarla a la cotidianidad de las cosas –Jasper Johns con sus banderas o su lata de cerveza– o incitarla a dar un paso más allá de ese prosaísmo sin sentido –Rauschenberg y su cama sucia de colores–.

Hay por todas partes «neorrealismos». Que llegan al hiperrealismo: John Chambers pintando como el holandés del siglo XVII Jacob Van Ruysdael, en algo que ha podido verse con una suerte de fenomenología, y Colville buscando, por usar una fórmula de Merleau-Ponty, «lo interior de lo exterior de las cosas», con ojo voraz para captar la «quididad».

La propuesta de Bacon se prolonga en formas feístas, a las que resulta impropio llamar neorrealismo. El mexicano Cuevas es el puente por el que esos modos atraen a jóvenes plásticos americanos.

Y, conforme nos acercamos al hoy, el bullir de formas da la impresión de multiplicidad y desorden rayanos en el caos: junto al Op y el Pop, el Hard Edge («trazos violentos»), el arte «despreocupado», el arte minimalista, lo cinético y luminoso, la pintura ecológica, el arte conceptual, el arte de las computadoras (cibernético, participativo o de sistemas).

Por encima de la multiplicidad que, en casos, no es sino asunto de etiquetación y como tal superficial y efímero, se advierten en el arte último constantes de sentido: rechazos y propuestas. Rechazo a cánones del cubismo, la abstracción y el tachismo. Rechazo de la sujeción a la noción «objeto bello» (y su corolario de arte de mercado). Nueva libertad para penetrar en la problemática del mundo contemporáneo e influir en su ideología y sistemas culturales. Desnudamiento ascético de cuanto no sea significante, poniendo en lugar secundario y aun prescindiendo de condicionamientos estéticos. Voluntad de comunicación, que prefiere lo más directo y golpeante.

Piedad Paredes. SALASACAS. Óleo, 1951.

4

LO DICHO dista de ser un mapa de las artes visuales en el siglo. Son apenas los hitos que nos interesaban por la doble razón ya dicha: lo que cuenta para conferir sentido de reflexión filosófica al arte y la relación que tienen con parecido proceso en el arte ecuatoriano del siglo.

En el recorrido por el arte ecuatoriano también nos reduciremos a lo que cuenta como reflexión filosófica, dentro de los límites ya establecidos, que son los más amplios que puedan pensarse.

El paso de las formas no modernas ya dichas (clasicismo y romanticismo) a formas modernas se produce en la plástica ecuatoriana en la década del treinta al cuarenta. En lo ideológico, tal tránsito es de un principio metafísico implícito a un principio ético-político más o menos explícito. Asumido su nuevo papel, los artistas, de artesanos al servicio de clientes ricos o solitarios contemplativos, se convierten en intelectuales burgueses y se constituyen en polo de tensión renovadora y agentes de contradicción enfrentados al sistema dominante.

Tal condición obtiene reconocimiento público en 1936, cuando se concede el premio Mariano Aguilera a un lienzo de Eduardo Kingman5, exactamente el mismo al que un jurado conservador había rechazado del Salón el año anterior.

Largamente se habían prolongado en nuestro siglo XX de las artes visuales formas del XIX. Muy de mediados del XIX, lo más avanzado que pudiéramos hallar no llega ni al nivel temporal de La catedral de Chartres de Corot –que es de 1830.

Las primeras décadas de nuestro siglo XX fueron de inerte academicismo, paisajismo ingenuo y pintura por encargo, que no vaciló ni ante las aberraciones de la copia de obras famosas. Apenas hay que destacar por sus posibilidades de sentido –que importan inevitablemente algún vigor– la obra de Pinto, que describe con realismo auténtico las gentes del tiempo llegando a asomarse a su condición conflictiva y miserable, y los empeños de renovación temática de Abraham Moscoso, precursor de muchas rebeldías en la pintura nacional.

Solo en 1915 llegó a la Escuela de Bellas Artes –que se había fundado en 1904– algo del impresionismo. Paul Bar, pintor neoimpresionista, sacó la pintura de las aulas de la Escuela al aire libre –al plein air tan amado de los impresionistas– en procura de buscar más la expresión plástica que el motivo; más los efectos de la luz sobre las cosas que las cosas mismas; más la inmersión cromática que el estudio meticuloso de proporciones y contornos.

El discípulo de Bar, Pedro León, asimilando de modo personal, pero discreto, las nuevas posibilidades expresivas, atendió, el primero, de modo sistemático al que sería más tarde el tema del indigenismo, pero sin lograr significantes adecuados para aquellos significados. Tampoco lo logró Camilo Egas en este momento –década de los veinte a los treinta– y se quedó en un arte casi decorativo. El aporte expresionista de un grupo de alemanes (Jan Schreuder, Olga Fish, Lloyd Wulf) vendría más tarde, a partir de la década de los cuarenta.

Entonces, en estos años treinta, sigue vigente, en docencia y crítica, un academicismo seudoclásico cuyos representantes más conspicuos y poderosos son los Mideros, Víctor, pintor, y Luis, escultor. Contra ellos, en una Escuela de Bellas Artes dominada por ellos, se produce la rebelión de los jóvenes, lúcido y fuerte movimiento generacional.

Asistimos a una versión, aunque mucho menos precisa, rigurosa y rica de implicaciones filosóficas, del viejo choque impresionismo-expresionismo. Como el movimiento Die Brücke al impresionismo, los nuevos reprochaban al arte vigente imitar la realidad, no crearla. El reproche, claro está, se extendía a más: el academicismo seudoclásico y el paisajismo preimpresionista veían la superficie de tierras y seres ecuatorianos (cuando no se perdían en lo inocuamente exótico); no investigaban la realidad subyacente. No reflexionaban.

Cabe salvar de condena tan sumaria a Víctor Mideros, figura aberrante en la evolución del arte ecuatoriano –y americano– pero no carente de empaque intelectual. En él, sin embargo, más que reflexión filosófica hay ilustración fantasiosa y estetizante de un capítulo de la teología católica: la escatología. Lo que se salva –más bien poco– de un arte que derivó hacia un efectismo fácil y esquemático, está animado por un obsesivo inquirir sobre el fin de los tiempos y por una concepción honda y alta de la esperanza. (Así, por recordar una obra, su estupendo Marana Tha.)

Pero lo que los nuevos oponían a los viejos apenas valía más que como actitud. El carbonero, la obra de Kingman premiada en el Mariano Aguilera del 36, no tiene, a más de su tema (un personaje de la clase trabajadora, con gesto de resignado cansancio), sino incipientes y tímidos rasgos de deformación expresionista.

Todos los grandes aportes a la expresividad del arte en términos de significante –Cézanne, el Picasso de Las señoritas de Avignon, el expresionismo, los fauves y Daumier– eran para nuestros inquietos jóvenes más o menos desconocidos, o muy lejanos. Y no hubo la gran figura que, asimilando o innovando, forjase una expresión plástica ecuatoriana, capaz de reflexión, análisis y crítica.

Entonces se produjo la mediación: el arte mexicano de la Revolución había captado algunos de esos aportes europeos y se había apoyado en ellos para fraguar una expresión americana. Orozco, que conoció en París a Picasso y los fauves, puso las bases para esa «poética»: discurso narrativo, patético expresionismo y estructuras de comunicación eficaces para llegar al pueblo. Completaron la empresa Rivera y Siqueiros.

El mérito de los innovadores ecuatorianos de los años treinta –Kingman, Paredes, Galecio, Guayasamín, Guerrero, Mena Franco, Moscoso, Tejada–, más que en su originalidad, radica en haber admirado la grandeza del muralismo mexicano y haber asimilado sus formas para dar forma visual al drama ecuatoriano –étnico, socioeconómico, político y cultural.

Entonces, por primera vez, se hacen calas en la condición del hombre ecuatoriano –en su inserción en un medio telúrico que lo seduce y aplasta; en su historia concebida como interminable y dramática lucha por una libertad efectiva; en su situación de opresión y alienación; en su miseria material y espiritual–. Se crean obras de insólito vigor y vibrante pasión. Kingman pasa del balbuceo de El carbonero a la rica y fuerte plasticidad de Los guandos –los indios o cholos que llevan la pesada carga, a través de las inclemencias de la cordillera, bajo la amenaza del acial del capataz–, donde composición, ritmos, dibujo de los rostros (todo ello con cierto sentido cubista subyacente) y color llegan a fraguar en significante para transmitirnos con esa inmediatez que exigimos al arte la situación de opresión, injusticia y violencia. Hondura de reflexión y rigor expresivo hacen de Los guandos imagen casi simbólica del quehacer del indio atado a crueles estructuras feudales.

Este realismo social con rasgos expresionistas prolongó su vigencia alrededor de quince años –la unidad de periodización propuesta por el método generacional– casi sin renovar sus formas y, por ello, sin ahondar ni extender significativamente sus posibilidades de reflexión. Los pocos intentos radicales de superar figurativismo y anécdota denunciadora parecieron volubilidades desarraigadas, salvo contadas excepciones (como lo mágico en Tejada) y terminaron en fracaso. Y los hijos pródigos terminaron por volver a la casa paterna, donde no tenían más futuro que repetirse incansablemente.

L os enriquecimientos muy rara vez tocaron la estructura: el color como significante de atraso y atmósfera opresiva en los Quito que pintó Guerrero en los años cuarenta (La Mama Cuchara –Premio Nacional de Pintura–, Quito horizontal y Quito vertical); lo folclórico en Kingman y Tejada; la deformación patética de la figura en Diógenes Paredes; las incursiones por lo maravilloso de Mena Franco; la enérgica estilización de los motivos en Galecio; la estilización casi abstracta de Moscoso.

os enriquecimientos muy rara vez tocaron la estructura: el color como significante de atraso y atmósfera opresiva en los Quito que pintó Guerrero en los años cuarenta (La Mama Cuchara –Premio Nacional de Pintura–, Quito horizontal y Quito vertical); lo folclórico en Kingman y Tejada; la deformación patética de la figura en Diógenes Paredes; las incursiones por lo maravilloso de Mena Franco; la enérgica estilización de los motivos en Galecio; la estilización casi abstracta de Moscoso.

Al no lograr enriquecimientos radicales en la estructura, el realismo social ecuatoriano terminó por perder fuerza de expresión y poder de reflexión, que quiso suplir con oficio y calidades estéticas. Con esta doble característica retoña en un habilísimo artista de la siguiente generación: Gilberto Almeida. Tierras calcinadas, geografía indómita, paredes de reverberante jalbego y hombres aplastados, apenas le sirven para ahondar en la realidad ecuatoriana, aunque, a veces, plasman en obra memorables. Apenas hay de nuevo y hondo el gesto de rebeldía comunitaria de Los comuneros, y cierta apertura hacia lo mágico –rasgo en que Almeida está junto a las gentes de su generación.

En cuanto a Guayasamín –el caso más famoso de la promoción realista que irrumpió en la década de los treinta–, el impacto de Guernica (1937) resultó absolutamente decisivo: el estupendo alegato picassiano –cuya importancia histórica en el arte del siglo hemos destacado ya– le dio un repertorio inagotable de motivos y formas: una gramática y una retórica, a las que sigue fiel hasta ahora. Guernica inicia un discurso sobre los absurdos y brutalidades de la historia contemporánea que Guayasamín prosigue en sus extensas series de Huacayñán y La edad de la ira. Lamentablemente, lo único que ha hecho el ecuatoriano es prolongar los motivos y conjugar de variados modos, casi como piezas móviles, las formas picassianas. La reflexión filosófica, tras calas más bien superficiales en Huacayñán y otras obras de los años 50, se ha ido fijando cada vez más en la superficie de denuncias tópicas, donde el gesto retórico esconde la falta de pensamiento creador. (Tómese esto, por si hiciese falta, como contraprueba: ¿Qué hay en toda la obra de Guayasamín de cuatro décadas que supere, como reflexión filosófica, una sola xilografía de Galo Galecio, El entierro de la niña negra?)

Caso aparte, aislado, es el mural guayasaminiano sobre las edades del hombre. Lamentablemente, su originalidad ha sido puesta, con muy serios argumentos, en tela de juicio.

En la escultura, en cambio, con ser un renglón de producción incomparablemente menos abundante y menos importante que el de la pintura en la artes visuales del período –y en general en la plástica ecuatoriana del siglo–, a la hora del balance general damos con un asiento de gran interés en cuanto vol untad de recuperación de lo nuestro por vías de reflexión filosófica: Germania de Breilh. La Germania de Breilh de las tallas de andesita. En la línea de Moore –más que en la de Arp–, pero con un sentido americano más primitivo, casi tosco; más respetuoso de la materia –la bellísima piedra negra con profundas vetas de color–. Germania propicia una comunicación casi directa entre las formas naturales –sugestivas de sentidos– y el sujeto de la contemplación estética. La reflexión se mueve en la esfera de lo ético y lo histórico, más que de lo metafísico. Ancestro, por ejemplo, es el símbolo de una escultura enraizada en la naturaleza e integrada a ella; de una cultura del signo. (La bellísima pieza es, a la vez, signo de arquitectura india –puerta con el dintel de una pieza– y de trabajo creador –yunque–.) Como esta talla hay numerosas en la parva obra de la artista: hieráticas y hasta herméticas, pero ricas de sentidos. Y siempre la clave es la misma: la materia ha ido fraguando su propia forma, fruto de su historia milenaria; estupenda empresa, pues, recupera esas formas, tan cercanas al mito original, sin imponerles trazos figurativos ni racionalizantes módulos geométricos.

untad de recuperación de lo nuestro por vías de reflexión filosófica: Germania de Breilh. La Germania de Breilh de las tallas de andesita. En la línea de Moore –más que en la de Arp–, pero con un sentido americano más primitivo, casi tosco; más respetuoso de la materia –la bellísima piedra negra con profundas vetas de color–. Germania propicia una comunicación casi directa entre las formas naturales –sugestivas de sentidos– y el sujeto de la contemplación estética. La reflexión se mueve en la esfera de lo ético y lo histórico, más que de lo metafísico. Ancestro, por ejemplo, es el símbolo de una escultura enraizada en la naturaleza e integrada a ella; de una cultura del signo. (La bellísima pieza es, a la vez, signo de arquitectura india –puerta con el dintel de una pieza– y de trabajo creador –yunque–.) Como esta talla hay numerosas en la parva obra de la artista: hieráticas y hasta herméticas, pero ricas de sentidos. Y siempre la clave es la misma: la materia ha ido fraguando su propia forma, fruto de su historia milenaria; estupenda empresa, pues, recupera esas formas, tan cercanas al mito original, sin imponerles trazos figurativos ni racionalizantes módulos geométricos.

Hacia el final de los años cincuenta el realismo social parecía que no tenía ya nada nuevo que decir. Y ello coincidía con anuncios de relevo generacional: gentes nacidas en torno a 1930 comienzan a irrumpir, cumplidos los sacramentales treinta años, en la historia de las artes plásticas ecuatorianas. (Resulta curioso y digno de mención que entre el nacimiento de Guayasamín –1919–, fin de la generación del 20, y el de Aníbal Villacís –1927–, medie casi una década en la cual no hay nombres importantes dentro del arte ecuatoriano.) Y la irrupción se hacía en cerrado y fuerte escuadrón: Villacís, Tábara, Maldonado, Viteri, Cifuentes, Almeida, Muriel, Ricaurte Miranda…

Algunos de ellos, especialmente lúcidos y reflexivos, reprocharían a los realistas el haber ahondado poco y haberse instalado después en la superficie a disfrutar de un prestigio, sin haber rendido el aporte de reflexión sobre el ser y la problemática nacional y americana que cupo esperar de promoción tan bien dotada. Más adelante, en la década del sesenta al setenta, el reproche se precisaría aún más, en términos lingüísticos: Tábara, Viteri, Maldonado, Bueno –empeñados en buscar nuevas formas de expresión visual, que develasen sustratos hondos del ser nacional o conflictos de la sociedad contemporánea, y lo hiciesen en cuanto significante– rechazaban, como erróneas, formas expresivas donde el sentido se reducía al significado, continuando una obsoleta disyunción entre fondo y forma de la obra artística. (El sentido era asunto de fondo y solo funcionaba como significado; la forma se trataba atendiendo a simples requerimientos estéticos.)

Ya desde el primer momento –años cincuenta– la ruptura de los nuevos con los del realismo social propició que se atendiera a lo que en la plástica ecuatoriana del siglo hubiese habido de abstracto, que, hasta el momento, se resumía en dos nombres, representantes de los dos cauces por los que había corrido la abstracción desde Kandinsky y Mondrian: Rendón y Aracely Gilbert, informalismo y formalismo.

(No hay en el arte ecuatoriano del siglo un superrealismo decidido y vigoroso. Todo aquello del ser ecuatoriano que el superrealismo podía decir, o ha quedado sin ser dicho, o ha sido dicho por otros caminos: el realismo fantástico y lo mágico, cuando calan en el inconsciente individual y colectivo. Estas expresiones tienen de común con el superrealismo la eliminación de lo racional del símbolo formal. Lastres de racionalidad y voluntad de denuncia han mantenido en términos expresionistas a Andrade Faini, por más que la libertad del superrealismo haya parecido tentarle muchas veces. En su discípulo, Peñafiel, más allá del testimonio desolado de la situación del hombre ecuatoriano, lo que pudo haber sido superrealista se resolvió en lirismo. El superrealismo de Solá Franco presenta un cuadro excesivamente disperso.)

El gran informalista había sido Manuel Rendón, nacido en París en 1894 y exponente regular de grandes salones parisinos (Salón de Independientes, Salón de Otoño, Salón Nacional). Su primera exposición ecuatoriana la hace en Quito en 1943. Por los años del relevo, Rendón –a quien su primer contacto con la patria, en 1920, y el segundo, en 1937, le habían movido a un figurativismo de asunto local costeño, sobre todo personajes– pinta telas donde el color luminoso y los ritmos geométricos evocan los vitrales de una catedral, y hasta los temas son religiosos: Renunciación, La veillée des Anges, La Pretresse, Naissance… Sus círculos y curvas trasuntaban valores simbólicos; la expresión sígnica de un mundo interior donde los equilibrios y armonías del poscubismo europeo dialogaban –sin violencia, pero con tensión– con valores americanos de lujuria cromática y extrañezas apenas reducibles a ningún esquematismo racional. Y el modo de tratar la materia, con sutiles insinuaciones de grafismo microscópico, remitía a las investigaciones del microsigno de Tobey. Este es, con ligeras variantes (de color órfico, por ejemplo), el Rendón que pudieron ver los artistas de la nueva generación plástica en las decisivas décadas del cincuenta y sesenta.

En la otra línea, del abstracto formalista, geométrico y constructivo, la figura inicial y decisiva es Araceli Gilbert (1914). Su muestra de 1955 –en el momento justo del relevo– tiene innegable efecto catalizador de la inquietud que cobraba cuerpo y señala caminos que en algún caso (Molinari) serían seguidos muy de cerca, y en otros contribuirían a dar nuevo rigor a la búsqueda de expresión en que se hallaban empeñados los más brillantes de los nuevos artistas (Tábara). De allí a seis años –hecho significativo– Araceli ganó el Mariano Aguilera (1961).

Frente a los artistas del realismo social, confinados todos ellos en su medio –salvo ocasionales, breves y ligeras giras–, Araceli se forma en estrecho contacto con las grandes corrientes del arte europeo contemporáneo. En 1944 puede ver, en Nueva York, obra de Kandinsky y ello le impacta fortísimamente, impulsándola hacia una expresión más abstracta. Más tarde, el magisterio de Ozenfant le decide por composiciones formalistas de colores planos: la lógica regulando los movimientos fantásticos de la intuición –según rezaba el manifiesto poscubista de Le Corbusier–. En París depuró su «poética» bajo la dirección de Auguste Herbin y conoció a Otero, Soto y Le Parc –que llegarían a ser la plana mayor del Óptico y Cinético latinoamericano–. Para 1953, el arte de Araceli se ofrecía ya muy personal: los equilibrios formales –europeos– insuflados de color tropical y un ímpetu que la geometría contenía pero no apagaba. No al acaso Ritos de color se tituló su primera muestra quiteña. De Mondrian había aprendido mucho, pero no había aceptado su rigidez y casi desnudez sistemática: un arte de raíz americana exigía más riqueza y complejidad en las tensiones formales y mayor entrega al color.

Entre los artistas de la siguiente promoción, Molinari y Maldonado son los formalistas más destacados.

Molinari (1929) afirma su expresión plástica hacia 1959 (primera individual). Comienza seducido por las lujuriantes formas orgánicas de la vegetación tropical, que apenas trasmuta según cánones abstractos o superrealistas; llega –a mediados de la década de los sesenta– al equilibrio cromático entre lo audaz y lo severo (Intermezzo), e incursiona en el volumen (telas modeladas), buscando dar expresión plástica a rasgos de la geografía patria (Andino); y termina en un óptico geométrico constructivista que busca por encima de todo rigor. Con el vector, el cuadrado y el hexágono investiga en procura de efectos ópticos cargados de sentido y construcciones sugestivas de lo histórico (Templo de las monjas-Uxmal), lo mágico (Mayán II), lo estético (Tema y variaciones para Maiguashca) y, en general, lo contemporáneo.

Maldonado (1930) se alinea en un primer momento con el grupo de los que buscan el secreto de una expresión americana nueva en la recuperación de lo precolombino a través del signo. Con gran sentido óptico y constructivo hace sus calendarios-soles, cubiertos de texturas sígnicas. Estas investigaciones y reflexiones dejan a Maldonado en posesión de un signo que se convierte en la clave de su obra –de su composición, de su grafía, de su sentido–: la «S» ( W ), signo de vida y de muerte, de ascensión y de caída, que instala como eje –o ejes– de composición, elemento de movimientos seriales y hasta diminuta grafía. La búsqueda de horizontes europeos no hace sino unirlo más entrañablemente al signo cuasi sacramental, y halla que puede realizarlo espacialmente («Estamos en una época espacial», ha dicho el artista) y, este fue el gran hallazgo en la carrera europea del artista, en un material que de por sí es significante de la más alta tecnología contemporánea: el inoxcolor. Entonces, en la plenitud de su brillante carrera, puede entregarse a buscar el sentido que se origina –como significante: en la plancha tratada químicamente en los altos hornos– del choque entre el viejo signo amerindio (y otras oscuras resonancias americanas) con una materia metálica y sus extraños colores, fruto de refinada tecnología.

Dos figuras del formalismo ecuatoriano prolongan en el arte ecuatoriano del siglo una postura de reflexión filosófica, los dos de promociones posteriores: Iza y Ugarte. Veremos su aporte en su propio lugar.

Otros dos artistas cuentan para nuestra expresión abstracta informalista entre los que irrumpieron en la década de los cincuenta: Viteri –abstracto transitorio– y Theo Constante –abstracto decidido–, ambos en una línea que se relaciona con el gestualismo español de los mismos años cincuenta.

Los dos artistas amaron los amplios formatos y con la única apoyatura de dos grandes ejes dejaron correr con libertad su imaginación en formas y colores, y su gusto por la materia. Después sus caminos divergirían: Viteri atraído siempre, honda y oscuramente, por el Zen, se movería en territorios limítrofes con el macrosigno –a lo Kline– y la action paiting; Theo iría enriqueciendo paso a paso su paleta –desde los grises obsesivos de la época de las redes, a los ocres y tierras, a los bermellones, los amarillos, los azules–, conjugando incansablemente posibilidades informales y formales, y daría a sus mejores trabajos resonancias líricas y mágicas. Viteri saldría de esta abstracción gestual y rica de color a una neofiguración agónica o convulsa –su vigoroso dibujo– y a audaces recuperaciones objetuales con sentido mágico o crítico –casullas lo mismo que costales; muñecas de trapo–.

Los dos artistas amaron los amplios formatos y con la única apoyatura de dos grandes ejes dejaron correr con libertad su imaginación en formas y colores, y su gusto por la materia. Después sus caminos divergirían: Viteri atraído siempre, honda y oscuramente, por el Zen, se movería en territorios limítrofes con el macrosigno –a lo Kline– y la action paiting; Theo iría enriqueciendo paso a paso su paleta –desde los grises obsesivos de la época de las redes, a los ocres y tierras, a los bermellones, los amarillos, los azules–, conjugando incansablemente posibilidades informales y formales, y daría a sus mejores trabajos resonancias líricas y mágicas. Viteri saldría de esta abstracción gestual y rica de color a una neofiguración agónica o convulsa –su vigoroso dibujo– y a audaces recuperaciones objetuales con sentido mágico o crítico –casullas lo mismo que costales; muñecas de trapo–.

Años más tarde, se integra al grupo de los abstractos informalistas, dentro de las «poéticas de la materia», Mario Solís. Siguiendo a Burri –sin tomar de Tàpies más que rasgos formales, despojados de cualquier resonancia metafísica–; también en Solís el costal, la madera quemada y las telas desgarradas están como materia, y en cuanto materia pasan –en un segundo momento– a signo (signo de una sociedad sumida en la pobreza y al borde de la violencia). Y hay la tentativa de incluir en el juego de signos lo mestizo en amplia gama que va de viejos y nostálgicos encajes a cuerdas, cueros y esteras.

Y años más tarde –en estos últimos años de la década–, el signo a lo Tobey y Pollock tienta a un artista llegado tardíamente a los campamentos de la plástica –desde los medios de información–, pero con enorme pasión y mucha lucidez: Jorge Jurado. Sus laberintos y texturas sígnicas recogen materia americana.

En la escultura, dentro de las poéticas del desecho, se revela, también en la última década un artista muy seguro y muy lúcido: Milton Barragán. Su poética es de remitificación de materiales que, por utilitarios o por desechados, parecerían lo más antimíticos. El resultado es penetrante e iluminador de extraños sentidos, porque esos nuevos mitos, nacidos de modelar vulgares planchas de hierro y ensamblar y soldar desechos, son, a la vez, míticos y antimíticos. Para intensificar aún más la paradoja, los espacios contextuales que crean esas criaturas son épico-irónicos. Paradójicas, ambiguas y contradictorias, se revelan en el arte de Barragán nuestra historia y nuestra cultura.

¿Qué y cuánto ha significado la abstracción –una de la cuatro grandes corrientes de la plástica ecuatoriana del siglo– como reflexión filosófica? ¿Cuáles han podido ser los temas a cuyo esclarecimiento ha contribuido? ¿Cómo ha podido esclarecerlos?

Responder a tales –a tamañas– cuestiones entraña un empeño de racionalización amenazado por graves riesgos; sobre todo el de subjetivismo. Rasgos inevitables de una expresión plástica que voluntariamente prescinde de apoyos figurativos y señales fáciles, es su polisemia y la oscuridad de los sentidos que logra transmitir al espectador, siempre a medida de la apertura y comprometimiento con la obra que el espectador tenga.

Hay, con todo, valores innegables como actitud: en Rendón, en Araceli, en Molinari, en Maldonado, en Viteri, en Theo, en Iza, en Ugarte, en Solís. Se da una insobornable voluntad de hundir raíces en lo americano –Maldonado, Viteri, Iza– o de recuperar valores visuales propios de esta parte del mundo –Rendón, Araceli, Molinari, Ugarte, Solís–. Lo otro, lo constructivo, ha de resumirse, en cuanto reflexión, en voluntad de dar a este mundo nuevo turbulento y desbordante de riqueza, problemático y caótico, construcción y ordenamientos, no opresivos ni inertes, sino vigorosos, armónicos y dinámicos. Y, por supuesto, no provincianos ni locales, sino válidos para cualquier situación humana. La reflexión se orienta, pues, a la síntesis –siempre en términos de significantes visuales– de lo dionisíaco y lo apolíneo, para nuestro mundo ecuatoriano y americano.

Pero el planteo conceptual de la nueva generación en modo alguno se resolvió en oponer la abstracción al realismo social de la generación anterior. Inquietudes y respuestas fueron mucho más ricas y radicales, y originaron un bullir de «poéticas», a las que solo unía, como constante, su voluntad de rehuir fáciles «mensajes», que se trasmitiesen solo como significado, y no, como se entendía, cada vez más distintamente, que debía ser: con la rica complejidad del significante visual.

Todo ese bullir pudiera ordenarse así, en dos grupos, según se hubiese partido de un estadio «precolombinista» o no:

Del precolombinismo a una nueva figuración: Almeida, Cifuentes.

Del precolombinismo a un objetualismo que persiguió cosas cargadas de sentido mítico o significación social –Tábara, Viteri– o piezas mecánicas y utensilios domésticos –Ricaurte Miranda–.

Del precolombinismo a una «poética» de la materia y las texturas, con valores sígnicos: Villacís, Viteri, Cifuentes, Almeida.

Del precolombinismo a una ambiciosa búsqueda de formas expresivas con poder de recuperación del folclore y la magia –no en cuanto anécdota, sino en cuanto significante–: Tábara. (A esta búsqueda se unirá al grupo un artista de la generación anterior con notable inquietud intelectual y sólida formación folclórica: Leonardo Tejada.)

Y en esta línea Tábara irá más allá, al hallar en lo mágico americano en cuanto estructura de conocimiento posibilidades de expresión de ricas y oscuras zonas del ser humano.

Sin el punto de partida precolombinista, hallamos en la promoción una variada gama de formas neofigurativas: crítica en Muriel; mágica en el mejor Pavón (que conjuga lo vernáculo con modos superrealistas y constructivos); fantástica y onírica en Scholis; lírica y colorista en Villa; atenta al motivo popular y ricamente texturada en Cevallos; expresionista en Arauz.

Los puntos más altos en la nueva figuración del período, por más avanzados y certeros, por más reflexivos y lúcidos, son Muriel y Cifuentes.

La expresión de Muriel no deja lugar a dudas sobre el sentido de su reflexión: un anti-dibujo –de propósito feísta, casi grotesco, reducido a menudo a la tosquedad del trazo infantil– para narrar (en series de escenas) la anti-historia y la anti-política del país. Todas sus formas revulsivas se hacen rechazo, amargo, de humor negro; desnudamiento implacable de un estado social, a más de injusto, grotesco como opereta bufa.

Cifuentes, inquieto y exigente consigo mismo hasta excesos paralizantes, se ha caracterizado por abandonar etapas tan pronto como las ha dominado. Algunas han sido novedosas y en extremo sugestivas, como lo hecho para la Antibienal de Quito, cuando incluyó en sus trabajos fotografía –es un excelente fotógrafo profesional– como sintagmas, con rica connotación documental, de la condición miserable de nuestros marginados.

Félix Arauz (1935) es la figura mayor de la neofiguración en Guayaquil, en este período. Su estilo podría caracterizarse como un expresionismo elemental. Sus organizaciones morfológicas tienen siempre algo de monstruosamente humano, cuando no son monstruosas cabezas sin más. A menudo esas formas y cabezas están llenas de abigarrados trazos que son, a su vez, rostros o elementos humanos. Significante todo esto de monstruosidad y deformación, de soledad en el amontonamiento, de desconcierto y angustia. Que son los términos en que ha ido condensando el artista –tremendamente introvertido y reconcentrado– su reflexión sobre la condición del hombre y la sociedad ecuatoriana. Para situación tan absurda y trágica el artista solo halla dos salidas: la ternura (los seres infantiles que muchas veces abrazan criaturas desvalidas) y la magia (pájaros y criaturas extrañas que se confunden con esas formaciones antropomórficas, o se introducen en ellas, como sueños o deseos). En los últimos tiempos he hallado otra apertura al arte de Arauz: lo sacro. Dicho con formas trágicas, de vigoroso y grueso delineado –que recuerdan a Rouault, a quien, por otra parte, el guayaquileño no conoce–, o con eficaz simplificación –en forma y color– e intensificación –en tratamiento de la sustancia– de sus maneras deformantes.

De las trayectorias de la promoción, por asiduidad en la tarea, que, unida a excelentes talentos para lo visual, se ha traducido en obra considerable y de altas calidades, y por la vigorosa personalidad de sus estilos –que constituyen ya aporte ecuatoriano al arte latinoamericano del siglo–, pueden tenerse como lo más importante del arte ecuatoriano de la promoción y el período Villacís y Tábara. Con diferencias muy marcadas: lo que en Villacís ha sido insistencia morosa en una sola manera expresiva, en Tábara ha sido inquietísimo tentar, dominar y ahondar en caminos nuevos; en Villacís la reflexión plástica apenas ha tenido contraparte de reflexión intelectual; en Tábara, al revés, difícilmente se hallará nada en su plástica que no tenga rica trastienda de lúcida reflexión intelectual.

La reflexión plástica de Aníbal Villacís nunca rompe del todo con el estadio precolombino y termina por instalarse entre el signo y la materia. Una materia ricamente trabajada configura formas que evocan viejas culturas indígenas. El trabajo mismo de la materia reviste valor semiótico: remite al artesanal oficio de estofadores y batihojas barrocos; a los enjalbegados del Quito hispánico; a las sensuales superficies de antiguas cerámicas. Es decir, texturas –que incluyen como parte de sí el color– convertidas en significantes de rasgos culturales indios y mestizos. La suma constituye hondo recuento de naturaleza y cultura americanas; prueba y análisis –inmediatos, no racionales ni de superficie, sino intuitivos y en hondura– de una cultura mestiza –con raíces indias y saberes hispánicos– y urgida por el reto de una geografía a la vez tremenda y magnífica.

Pienso que nunca la reflexión filosófica de un artista ecuatoriano fue tan penetrante y honda como en Tábara. Marta Traba dijo más: «No hay ninguna pintura en Latinoamérica que, como la de Tábara, exprese tan exactamente el no-ser indígena».

Para Tábara el análisis crítico del indigenismo de la generación anterior significó punto de partida dialéctico. A lo anecdótico (que en casos rayaba con lo demagógico) debía oponerse lo elemental; a las apariencias, las esencias; al fenómeno el númeno.

Pero así como era fácil reducirlo todo a figura y anécdota, resultaba arduo buscarlo en el subsuelo. A medida del reto fue el hallazgo (al cual contribuyó la relación que el artista entabló en España con el informalismo, con Tàpies y Cuixart): extrañas caligrafías, a veces en series sin fin; composiciones objetuales que hacían brotar oscuros sentidos; recuperación gestual, casi ritual, de un espíritu lírico y sígnico que soterró la conquista hispánica.

De allí, sin saltos, por evolución casi natural, Tábara se extendió a más amplios dominios de lo mágico americano, para luego relacionar ese mundo mágico con el maquinismo contemporáneo; de la arcilla y la selva a la máquina; del tótem al robot; de un fetiche rico de sentidos ingenuos a otros fetiches alienantes y vacíos.

Volvió al subsuelo espiritual de América. Cualquier elemento podía servir como grafema –unidad mínima de escritura– para organizar su discurso metafórico. Escogió el pie humano –que habla de viajes, pasos, caminos, individualidad o multitud, vida biológica y proyecto histórico–. Dio nuevo rigor a su gramática y estilo apoyándose en el estructuralismo –lingüístico y antropológico–, y convocó todos sus saberes antiguos: la organización de los espacios –en límites que iban de los espacios abiertos y vacíos a los más intrincados y laberínticos abigarramientos–, las texturas –gruesas de materia americana– y la cromática –lírica, extraña, unas veces de vibrante simplicidad, otras de fascinante riqueza–. La plenitud estética se hizo de tensiones: entre el color y la materia, entre el lirismo y la estructura, entre magia y raciocinio, entre naturaleza y cultura. Y la reflexión filosófica cobró rico botín: el hombre ecuatoriano en su ser (enraizado en un pasado mítico y mágico, artista por herencia y por historia, con las claves de su infancia cifradas en símbolos y signos) y en su inserción en el mundo (en un mundo complejo, casi caótico, pero abierto a grandes posibilidades en el futuro).

El caso de Mauricio Bueno (1939) merece lugar especial, porque es único: encabeza solitario una vanguardia en direcciones en las que en el arte ecuatoriano nunca hubo nada y apenas en el latinoamericano: arte tecnológico y arte conceptual. Su laboratorio experimental ha sido, principalmente, el Center for Advanced Visual Studies del Massachusets Institute of Technology; y la hora del reconocimiento latinoamericano –y mundial– a sus trabajos, la Bienal de Arte Coltejer de 1972, donde obtuvo dos primeros premios, por 49 tubos y Flame Orchard, esta última obra hecha con Gyorgy Kepes.

Bueno trabaja con agua y aire, con rayos luminosos y el láser, con ondas, con fuerzas eléctricas y químicas; pero también con fuerzas e impulsos de la naturaleza (la gravedad le ha dado materia y principio dinámico formal para toda una serie de realizaciones), y con configuraciones halladas o provocadas (como en su «obra» de tierra Propuesta para una vivienda de tugurio: tierra en el piso de la galería y las señales de lo que habrá de ser casa, relacionando irónicamente dos espacios habitables). Su reflexión se centra en la búsqueda de conciliaciones y síntesis entre lo mecánico y lo estético, lo tecnológico y lo humano, la civilización y la naturaleza. Ilumina zonas de la más aguda problemática contemporánea –humanización de la técnica; inteligencia y respeto de la naturaleza– y señala posibilidades de realización de lo humano –dignidad, disfrute estético, dominio racional de las fuerzas desencadenadas por la ciencia y la tecnología– en un mundo en que el hombre corre el riesgo de convertirse en un engranaje más de una enorme maquinaria. Frente a la existencia inauténtica del individuo en la sociedad tecnológica y de consumo, la «poética» de Mauricio Bueno se constituye en un modo de mediación o tránsito al existir auténtico.

El aporte de esta promoción, grupo decisivo de la generación de 1950, se hace patente a partir de los años sesenta, cuando comienza a imponer su sistema de vigencias. (La exposición de una década del arte de Tábara –1969 a 1977–, organizada por el Banco Central, tuvo sabor de una primera suma con algo de epifanía; más aún cuando se la comparaba con una retrospectiva de Guayasamín abierta por el mismo tiempo en los salones de la Cancillería.) La expresión plástica ecuatoriana se ha enriquecido en muchas direcciones y la reflexión sobre el ser nacional ha adquirido dimensión de hondura y sentido visual estricto.

Se han recuperado para el arte –y se les ha arrancado sentidos recónditos– objetos de nuestra prehistoria, de nuestro folclor, de nuestro vivir cotidiano. Piezas las más variadas, integradas en conjuntos, como el Merzbau ya dicho, donde, sin entablar relaciones lógicas o racionales, rehacen la compleja trama de la existencia con sus laberintos de sentido y extraños recovecos, o configuran algo así como tótems o retablos mágicos. Viteri incluye en el lienzo objetos sacros –casullas– desacralizándolos irónica o épicamente, y objetos de arte y juego popular –muñecas de trapo– a los que confía la representación –rica de significantes– del hombre ecuatoriano. Otras veces se busca el sentido de las cosas ordinarias haciéndolas comparecer, deformadas, desnudas y lívidas, como objeto de contemplación –al estilo de la máquina de escribir de Oldenburg– (Ricaurte Miranda), o recreando objetos con sentido estético, a base de desechos de esos mismos objetos. De allí a hacer del arte reflexión sobre el hábitat del hombre contemporáneo y su ecología había un solo paso, y lo dio Mauricio Bueno.

Se han puesto las bases y se ha iniciado una reflexión sobre la historia y sociedad ecuatoriana, con formas artísticas convulsas, trágicas, grotescas, cuyo feísmo y distorsión se han convertido en significante de un rechazo radical y hondamente fundado. La siguiente promoción de la generación seguirá con especial intención e intensidad este camino.

Se ha incorporado definitivamente a la plástica ecuatoriana el signo: signos de gran riqueza semántica, aunque muchas veces herméticos a un pensamiento cartesiano. El signo, no con el libre y alto lirismo del signo oriental, sino con la carga de sentidos oscuros de las decoraciones sígnicas precolombinas. Y otros signos –macrosignos, y estos sí vinculados con la filosofía oriental– para expresar tensiones interiores e iluminar angustias del hombre contemporáneo (Viteri en su dibujo zen). Maldonado ha llegado a hacer de un signo de raíz precolombina grafema dominante de su discurso y clave de sentido de su «poética».

Se han puesto las bases y se ha roturado el camino para un realismo fantástico y poéticas de recuperación de magia y folclor. De lo que se trataba –según la propuesta de Miró– era de devolver al hombre –en este caso al hombre ecuatoriano mestizo– la infraestructura instintual, la capacidad de mito y magia, la posibilidad de entrar en posesión de ancestral herencia contenida en mensajes cifrados, de un lenguaje distinto del de la cultura occidental, racionalista, a los que no hay más lugar de acceso que por imágenes privilegiadas. La imagen como prolongación del ser profundo del artista –proponía Miró–; como proyección de ese ser profundo –decía Klee–. Nuestros pintores piensan más bien en la imagen como apertura al ser profundo de nuestra matriz cultural, a través del ser profundo del artista.

El aporte del arte nuevo ecuatoriano resulta decisivo para la reflexión filosófica ecuatoriana. Más como iluminación y develamiento de nuestra identidad, que como crítica. (Aunque, claro está, toda iluminación empieza a exigir crítica de lo desviado o inauténtico; crítica en que se empeñaría la siguiente promoción.) Y como ruptura de las barreras –nunca rotas por el pensamiento racionalista– entre el sustrato indígena –mítico, mágico, de esencial otredad lógica– y las estructuras de pensamiento y sensibilidad occidental. Lo cual solo podía hacerse en territorios del significante, superando el plano de un discurso figurativo ético-histórico. Establecidas estructuras de investigación y comunicación, rigurosamente estéticas, la siguiente promoción podría seguir beneficiando canteras de lo mágico y empeñarse en nuevos sondeos y recuperaciones de lo figurativo.

Aquello de las últimas promociones del arte visual ecuatoriano que alcanza dimensiones de reflexión filosófica –cumplidos los requisitos indispensables de haber configurado un estilo y haber cumplido una trayectoria sostenida y coherente– se ordenan en torno a los vértices de un triángulo: uno, abstracción; y los otros dos, neofiguración: feísmo y realismo maravilloso.

En la abstracción formalista, salvo Iza y Ugarte, hay muy poco: el formalismo ha perdido ímpetu y se ha reducido a repetición mimética o a simple ejercicio de geometría y cromática, donde mal puede hallarse pensamiento. Iza y Ugarte, en cambio, aunque todavía vacilantes e indecisos, han entregado ya estimables cuotas de reflexión lúcida y penetrante.

En Iza –que tiene también una cara neofigurativa– el formalismo, más que de sabidurías constructivistas y equilibrios cromáticos (Molinari), es de alusión –por composición y color– a viejas culturas indias, lograda a través de investigación del diseño y cromática prehispánicas. De esas culturas cobra el arte de Iza su rico valor semiótico, que va del logotipo –enriquecido por juegos ópticos como el del positivo-negativo– al símbolo más hermético o abierto (en el sentido de Eco).

El constructivismo de Ugarte busca expresión –en sus Modulares– al urbanismo contemporáneo como red de laberintos para el convulso juego del habitar y moverse, por procesos metafóricos y metonímicos. Y sus construcciones formalistas alojan alguna vez en sus espacios intersticiales la magia, que Ugarte lleva tan adentro y tan a flor de piel a un tiempo.

En otra dirección, lo que se sostiene en este vértice es el informalismo de Édgar Carrasco: trabajos en cobre hermosamente texturados y hondos y bellos de color, ricos de huellas –de una infancia provinciana nostálgicamente recuperada–, símbolos –de valores que se consumieron y apertura a nuevos valores– y resonancias de sentido –del subconsciente individual y colectivo, de lo telúrico y mágico de América–.

En cuanto a la abstracción de Carreño –lírica y mágica, con raíces biológicas y brío sensual en trazo y cromática– es etapa que el artista superó.

La neofiguración feísta se sitúa en un camino que comenzó, grávido de reflexión crítica, con el Goya negro y la estructura de su discurso figurativo lúcidamente volteriano y frenético en su deformación de la figura. Y no sin razón Goya pesa sobre el arte de las principales figuras ecuatorianas de esta tendencia: Román, Jácome, Viver.

El propósito, acometido con lucidez aunque de modo más o menos radical –Jácome es más radical que Román; Varea lo es más que cualquiera de los dibujantes–, es la refutación de cualquier poética de lo sublime (refutación que propusieron y fundaron Bacon y Southerland) frente a cualquier rescate de sentido en un mundo tan estúpido como para haberse enzarzado en dos guerras mundiales y tener sobre sí permanente amenaza atómica; tan injusto como para seguir agravando monstruosos contrastes entre opulencia y miseria, hartazgo y hambre; en un mundo de ambición desenfrenada de riqueza y poder, falta de escrúpulos para lograrlos, y opresión, censura y tortura para quienes se rebelan contra el sistema corrompido.

Sin estas precisiones conceptuales –que cuentan menos y nunca llegan a la enjundia, a la sustancia del mal– se denuncia una sociedad enloquecida (todos los rostros que dibujan estos artistas trazuman locura) y una existencia inauténtica, por un proceso que pudiéramos llamar de «iluminación crítica», y que se vincula con las poéticas expresionistas.

Variantes de esta constante de «iluminación crítica» en los jóvenes artistas ecuatorianos de hoy son la revisión del pasado y el acceso a campos en los cuales, a cualquier rechazo, se sobrepone el asombro. Pero también allí hay iluminación crítica. Román extiende sus espacios hacia arriba para dar con rostros –con rasgos de grotesca perversión– que manejan los hilos del «teatro del mundo», que es teatrillo sin más grandeza que la que pudiera tener el esperpento. Jácome se complace en confundir lo solemne con lo grotesco, lo místico con lo lúbrico, confiriendo a todas las «frases» de su discurso –moroso, obsesivo– un sinsentido plásticamente aplastante. Viver monta escenas farsescas, como episodios de un «auto» de la estupidez humana. Napoleón Paredes pasa de la disección amarga de dudosos personajes a estudios del abigarramiento alienado. Villafuerte –muerto tempranamente en 1977– descarna las figuras, y Varea, a más de descarnarlas y desnudarlas, las somete a los más crueles retorcimientos buscando «hacerles confesar» su perversidad total e incurable.

Entre el feísmo de iluminación crítica y el realismo fantástico hay un territorio común: lo mágico. El realismo fantástico accede a lo mágico, y la neofiguración crítica, sobre todo la esperpéntica –Román, Jácome, Viver–, a menudo sitúan sus discursos en contextos mágicos. Se explica porque las dos corrientes tienen como premisa de sus búsquedas expresivas lo que develó la promoción anterior: que el sustrato donde hunde sus más hondas raíces el hombre ecuatoriano es mágico y no lógico.

A los artistas del realismo fantástico les importa menos la crítica de la sociedad ecuatoriana (aunque hay esa crítica: Endara Crow, Carreño) que la iluminación de lo que somos y la exploración de territorios ricos en huellas, pistas, claves y signos de ese ser. Y, como la promoción anterior buceó –y sigue haciéndolo– en el sustrato indio (Tábara, Maldonado) e hispánico (Villacís), los jóvenes atienden a lo mestizo en su condición actual o de un pasado próximo. Endara Crow, el más resuelto, arremetió con las canteras de la religiosidad popular –sincrética, fetichista, legendaria–, el folclor y la vida en pueblos de provincia –esos Comalas o Macondos aislados en la desolada geografía americana–. Captar la sustancia de ese mundo extraño y hermético, al que se asomaban por esos tres resquicios, le exigió al artista larga meditación sobre la selección de motivos, su lectura y los medios para una fiel expresión plástica de sus hallazgos. Trabajó mucho sobre todo en el estudio de la cromática: el color como significante de ese mundo y el ser que lo sustentaba.

Ronquillo, menos reflexivo, pero certeramente intuitivo, halló en la mancha un medio expresivo de insospechada precisión para decir un mundo donde precisiones lógicas y racionales cuentan muy poco, lo mismo frente a lo apariencial que frente a lo sustancial. Y allí está ahora, a muy pocos pasos de su hallazgo, con ricas posibilidades al alcance de sus manos.

José Carreño comenzó por ligeras fantasías; cargó después sus criaturas con drama y tensiones, hasta llegar a recordar el tremendismo baconiano; después se entregó a lo mágico y –para quitarse de la vista cualquier frontera– lo hizo en abstracción informalista. Cuando tornó al realismo sus criaturas vivían en trance de extrañas metamorfosis. Su reflexión ha sido más vital que lúcida, y ha iluminado lo que hay en el hombre ecuatoriano de magia y lirismo, de pasión y vida, de tensiones y conflicto interior.

Eda de Almeida, segurísima en el ordenamiento de sus espacios –que dan casi siempre impresión de apertura–, en el dibujo –la figura humana dramáticamente deformada–, en la cromática y en los tensos ritmos a que sujeta sus formas –complejas composiciones cuyo elemento clave es la figura humana–, ordena su reflexión sobre el ser y la condición humana en paneles que parecerían la ilustración contemporánea del infierno del Dante.

No hay lugar aún para sumas en tratándose de promoción tan joven, donde lo más importante radica aún en probar y enriquecer el instrumental expresivo, procurar rigor al estilo y ahondar en la cosmovisión. Pero sí puede resumirse que han asumido decididamente su misión iluminadora y crítica, y que están ahondando en su cosmovisión precisamente a través de su quehacer estético, lo cual garantiza que todo –investigación, reflexión y comunicación– se hará en el plano del significante. Por supuesto, para escribir sobre el aporte de esta promoción a la reflexión filosófica ecuatoriana a través de su arte, habrá de dársele un plazo no menor de una década.

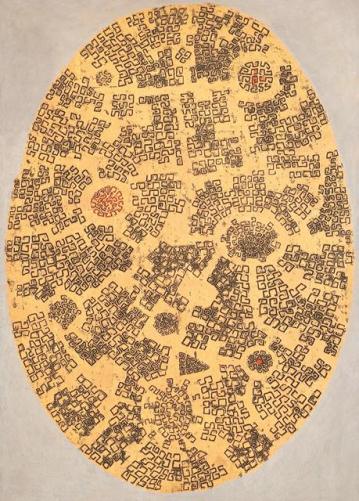

Estuardo Maldonado. PRECOLOMBINO. s.f.

5

PIENSO QUE al final de este trabajo no cabe sino una respuesta positiva para las grandes cuestiones propuestas:

¿Puede el arte ser una forma de reflexión filosófica?

¿Lo ha sido el arte ecuatoriano de este siglo?

Habíamos asentado como clave de arco del edificio la hipótesis de que el arte, frente a otras posibilidades del filosofar, fuese la filosofía del significante.

Qué sentido haya podido tener esta propuesta y cómo se pudiese haber dado tal filosofía del significante, lo hemos mostrado a través de rapidísima sinopsis del arte del siglo XX –en particular del más necesario para entender la evolución del arte ecuatoriano– y con análisis semióticos –muy sumarios también– del arte ecuatoriano del siglo.

Resumir y precisar más todos estos contenidos a los que hemos ido remitiendo en cada caso, sería caer en una de las trampas de la razón raciocinante: solo se lo podría hacer traicionando la esencia misma de la reflexión filosófica del arte y su posibilidad radical de comunicación, que es el significante. El poder de «mediación» que tiene el arte radica en el significante, y para el significante ya no existe «mediación» posible: es noción última y elementalísima de comunicación, no convertible en significado, pues significante y significado son las dos caras del signo.

En rigor, a los significantes mismos de cuanto se ha mencionado o, a lo sumo, descrito tan someramente aquí habría que volver para captar en su justo sentido y adecuada extensión el aporte de las artes visuales a la filosofía ecuatoriana. Todo lo que esas creaciones han iluminado sobre las raíces y problemática del hombre ecuatoriano –y americano–; todo lo que han desnudado y criticado de la condición, ideologías y cultura de la sociedad ecuatoriana.

(Y, como renglón especialmente importante del aporte, todas aquellas iluminaciones y desnudamientos que nunca habían sido hechos por el pensamiento filosófico ecuatoriano, tan exiguo, por otra parte, como el sustrato profundo mágico y no lógico de nuestro ancestro indio y sus repercusiones hondas y decisivas en nuestro ser mestizo; y muchas de las oscuras tensiones que hacen tan dramática nuestra condición actual. Y, por último, la propuesta de modos de existencia auténticos, frente al vivir inauténtico del individuo –no persona– en la sociedad de consumo.)

Y, como parece de rigor rematar con síntesis, digamos que nuestro arte ha dado, en los hondos y ricos territorios del significante, donde él se mueve, respuestas a esa gran pregunta que ha ido poco a poco ocupando el centro de la problemática cultural, científica y filosófica americana: ¿Qué somos?