Gallegos Lara, el suscitador

José de la Cuadra

Porque se va el montuvio. Los hombres ya no son

los mismos. Ha cambiado el viejo corazón

de la raza morena enemiga del blanco.

La victrola en el monte apaga el amorfino.

Tal un aguaje largo los arrastra el destino.

Los montuvios se van p’abajo del barranco…

Positivamente malos los versos. Como tercetos y como expresión. Hoy no los escribiría Gallegos Lara. Mucho menos los colocaría destacados como epígrafe de un libro. Ni declararía tal su visión de las gentes que habitan en el bravo terrón mojado por los grandes ríos.

En lo que media de la aparición de Los que se van (1930) a la fecha, la evolución operada en Gallegos Lara es radical hasta haberse sustituido las bases mismas en una manera de transformación total.

Acaso la evolución se movía de antes.

En propiedad, para ninguno de los tres autores colectivos de Los que se van la impresión del volumen coincidió con su real sazón espiritual.

Es la cosa nuestra. El inédito drama de los escritores forzadamente inéditos. Por lo general, el libro que se lanza no da ya el índice. No responde a lo actualmente cierto en la mentalidad del autor. Este anda un poco más de prisa. Está más adelante. El libro queda a la zaga. Atrasado. Se lo ha escrito al calor del momento. Con la fiebre del minuto que rueda. (Y para la ocasión, también. Pues casi nada se escribe ahora para la eternidad.) Y luego, concluido, listo, hay que guardarlo, no para que se repose, sino para dar tiempo largo al ahorro modesto del centavo: calderilla hurtada a las necesidades agrias de la vida: hambre que roba al hambre: sed que roba a la sed… Cuando la alcancía se hincha, grávida de monedas, el libro que, considerado respecto del autor, estuviera tan nuevo y tan fresco, ha muerto un tanto, se ha marchitado, ha envejecido… Quizá no debiera mostrarse a ojo público. Quizá convendría más entregarlo al festín de los bichos oscuros en los cajones clausurados. Sería probablemente lo mejor. O, siguiendo el consejo de Cicerón, esperar a nueve años y redactarlo otra vez. Sin embargo, sobre la reflexión puede el afán ilusionado.

Es la cosa nuestra. El inédito drama de los escritores forzadamente inéditos. Por lo general, el libro que se lanza no da ya el índice. No responde a lo actualmente cierto en la mentalidad del autor. Este anda un poco más de prisa. Está más adelante. El libro queda a la zaga. Atrasado. Se lo ha escrito al calor del momento. Con la fiebre del minuto que rueda. (Y para la ocasión, también. Pues casi nada se escribe ahora para la eternidad.) Y luego, concluido, listo, hay que guardarlo, no para que se repose, sino para dar tiempo largo al ahorro modesto del centavo: calderilla hurtada a las necesidades agrias de la vida: hambre que roba al hambre: sed que roba a la sed… Cuando la alcancía se hincha, grávida de monedas, el libro que, considerado respecto del autor, estuviera tan nuevo y tan fresco, ha muerto un tanto, se ha marchitado, ha envejecido… Quizá no debiera mostrarse a ojo público. Quizá convendría más entregarlo al festín de los bichos oscuros en los cajones clausurados. Sería probablemente lo mejor. O, siguiendo el consejo de Cicerón, esperar a nueve años y redactarlo otra vez. Sin embargo, sobre la reflexión puede el afán ilusionado.

A Gallegos Lara le ocurrió algo como aquello. Para cierta crítica mañosa, despectiva por temperamento, su tercia parte de Los que se van se había convertido en baldón de su obra literaria. Se lo acusaba de resolver situaciones mediante el resorte sexual por impotencia de resolverlas de otro modo.

Gallegos Lara no ha publicado, en libro, nada más que los cuentos de Los que se van. Toda su obra posterior, que es abundante y nutrida, corre desparramada por ahí en revistas, en periódicos, hasta en hojas sueltas. Es decir, fuera del documento fácil, rápidamente constatable. Y, además, su labor intelectual no es de exclusivo escrita, como no es tampoco de exclusivo literaria. En su zona mejor, es de investigación. De adoctrinamiento. De orientación. De suscitamiento.

Claro que este aspecto escapa al común de la apreciación. Y, cuando no, es voluntariamente desconocida como inexistente. Lo que resulta de una gran comodidad…

Gallegos Lara debería ser hombre de gabinete. De cuarto cerrado. Le está vedada la autolocomoción. Empero, apenas hay quien ame más la movilidad, el ir y venir, y quien rechace más el encierro entre cuatro paredes, por atestadas que estén de libros.

Durante cierta época, Gallegos Lara hubo de ser hombre de gabinete. Ahora, no.

* * *

Hizo una infancia tranquila. Consagrada a la lectura. Leyó como pocos jóvenes lo han hecho en nuestro país, donde con frecuencia se presenta todavía el caso del literato analfabeto, titulándose espontáneo, que desprecia cuanto ignora, acomodado en la sencilla postura de la negación absoluta.

A Gallegos Lara le son familiares los clásicos. Tanto los de nuestra lengua como los franceses, cuyo idioma domina. No le son extraños los de la antigüedad ilustre. Ha gustado el sabor de las aguas eternas y se ha embriagado con los añejos vinos.

Su cultura literaria es recia y sólida, fortalecida hora a hora, sin descanso.

Habría continuado leyendo, sin duda; pero, cierto día, desde la alta ventana de su buhardilla advirtió la vida que trajinaba allá abajo, en la calle, y quiso verla próxima, inmediata.

Bajó.

Fue un despertar violento. Mejor, el entrar en una pesadilla tras un amable ensueño.

Arriba, en su cuarto alzado sobre las azoteas y sobre los techos, el aire era puro, de un bonito color azul de limpieza. Traía desde el río blandos rumores. Traía el clangor de las campanas volteadas en las torres de las iglesias vecinas. Y el zumbido de colmena de la urbe laboriosa. Y el complicado olor del mercado sobre la orilla. Y los alegres ruidos del tráfico. De cuando en cuando traía también una destemplada algarabía donde se confundían y mezclaban ayes y alaridos, gritos de ánimo y quejidos, silbar de balas y chocar de sables, y lamentos, y lamentos… Pero el hombre trepado en la buhardilla no sabía bien qué era todo esto…

Él recamaba poemas. Forjaba versos románticos. Defendía su paz íntima. Tenía todavía un reino interior a cuyo trono le dolía renunciar. Cantaba dulzonamente los plácidos sentimientos y las suaves emociones. Escribía al margen de sus libros dilectos. Se encauzaba por los maestros preferidos. Se dejaba llevar. Su propia inspiración no había nacido.

Nació en la calle.

A Gallegos Lara el cuerpo le ofrecía una resistencia tarda. Requería el vehículo. Pero, brazos amigos se ofrecieron. Y pudo así entrar en las rúas trajinadas, en las fábricas, en las barriadas obreras.

Trabajó. Iba en un camión, en el acarreo de cascajo de las canteras del cerro.

Espiritualmente, estaba abajo también, ahora. Cerca de las gentes humildes. De las cosas humildes. Del dolor humilde.

Supo qué significaban esos extraños ruidos que turbaron sus ensueños de la alta buhardilla levantada sobre las azoteas y sobre los techos.

Y con una inusitada vehemencia se entregó a la lucha social.

Aún no había hecho confesión alguna. Entraba en la lid como las masas mismas, quienes –según Trotsky– si carecen de un preconcebido plan de sociedad nueva, saben de experiencia que no pueden soportar la sociedad vieja… Y eso les basta…Abrió entonces un paréntesis en su vida que empezaba a atrafagarse. Y fue al campo.

Antes había ido de vez en vez, sin permanecer. Ahora demoraría cuanto pudiera.

Vivió en el monte la plenitud campesina. Iba a caballo por las sabanas. Iba en canoa por los tembladerales y por los esteros. Si el pie no asentaba sobre la tierra montuvia, siquiera la mano tomaba puñados para sentirla… Gallegos Lara hablaba con las gentes. Exploraba sus almas. Las estudiaba en mil formas. Averiguaba sus historias simples. Incursionaba en sus deseos imprecisos. En sus ambiciones profusas, vagas. Se metía por la cerrada selva de sus ansias sexuales…

Los montuvios que, luego de vistos, Gallegos Lara trae al libro, son montuvios de veras, sin duda. Están ahí tal como son. En estado de naturaleza. ¿Gallegos Lara ha dado excesiva preferencia al aspecto sexual? ¿Ha venido su visión obsedida por quién sabe qué profundos cambios que sucedían en su propio organismo? Él mismo se ha planteado la cuestión, y la ha dado luego al pasado, como sin importancia ante el futuro de labor…

Por lo demás, lo positivo es que los montuvios no se van. Son imprescindibles. La máquina que los succiona, defiende su perdurabilidad. Le son tan necesarios como el combustible mismo.

Y de cualquier modo, la visión montuvia de Gallegos Lara es hoy distinta. Desde otro punto. Desde otro mirador. Sobre la primera, han pasado los años y los hechos. Nuevas lecturas definieron posiciones.

Aprovechando los elementos ya adquiridos, agregando otros de cosecha reciente, Gallegos Lara ha escrito La Bruja, o sea, como yo la entiendo, la novela del cacao enfermo.

Se desarrolla en ella la tragedia del campo angustiado de miseria, del campo improductivo. La crisis, soplando sobre el agro. La escoba de la bruja barriéndolo todo, incluso la solidaridad humana y los instintos elementales.

* * *

Ahora sí, Gallegos Lara ha hecho confesión. Se ha velado paladín. Desenfadadamente.

Y se ha ido al país azuayo. Anda por los riscos cañaris y los cármenes cuencanos. Interpreta los paisajes. Interpreta la realidad humana. Estudia. Se documenta. Escribe.

Trabaja la novela de Santa Ana de los Ríos de Cuenca.

¿Cómo será esta novela?

–Cuando llegué a Cuenca –me dice–, recordé cómo eran de ásperos e impracticables los caminos que a ella llevan. (Y hay que considerar que antes se viajaba por la ruta de Naranjal. La carga va por ahí todavía. El tren es caro. Es más barato el hombre.)

Y comprendí el espantoso dolor secular amontonado que Cuenca representa: traída desde el mar pedazo a pedazo, trozo a trozo, parte a parte. Estos pianos, estos automóviles, estos muebles: todo este lujo macizo ha venido sobre la espalda corvada de los indios, por los escarpados senderos. ¿Y las piedras de las construcciones? Han venido también a lomo de indio. Las mejores canteras están lejos de la ciudad… Cuenca es, un tanto, las pirámides…

Además de la novela de la ciudad azuaya, Gallegos Lara está probablemente haciendo su propia novela.

¡Quién sabe si el amor no lo ha flechado, desde las eras del trigo, en ese inmenso hórreo que es el Cañar arisco!

De cualquier suerte, no será la suya una novela romántica. Será la viril narración del amor de todo un hombre.

En Gallegos Lara ha muerto el poeta, si es que alguna vez vivió en él. Los versos que ahora hace son carteles de propaganda. No hay riesgo, pues, de que haga una canción de amor.

Si literalmente la figura de Gallegos Lara es valiosa, lo es más, pero mucho más, en su labor social.

Es hombre sincero como pocos. Posee un admirable sentido de orientación.

Para la juventud que adviene, él jugará un papel importantísimo: encauzar, suscitar…

Gallegos Lara o el suscitador…

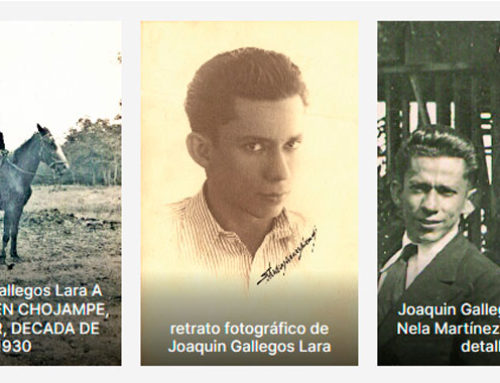

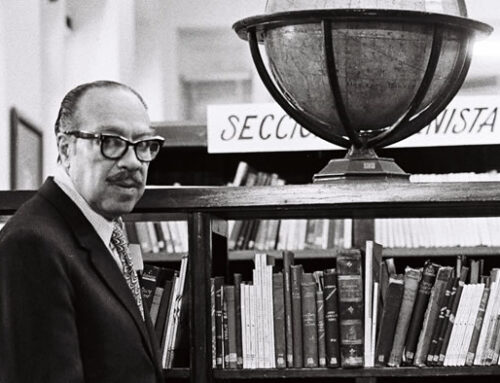

* Publicado en Semana Gráfica, revista cultural de diario El Telégrafo, Guayaquil, 16 de septiembre de 1933. Más tarde apareció en el libro 12 Siluetas, Quito, Ediciones del Grupo América, en 1936. Las fotografías que acompañan este texto provienen del Archivo Martínez Meriguet, de la ciudad de Quito.