Perfil/ensayo:

Gil Gilbert, el Mozart de nuestra literatura

Pedro Jorge Vera

Tiempos del colegio

COMPAÑEROS desde el primer año del «Vicente», a Enrique Gil Gilbert no lo conocí como escritor ni como (desde 1929) sobrino del rector, sino como atleta que, en la pista improvisada en los patios del viejo edificio, se lucía llegando en punta en las competencias de velocidad.

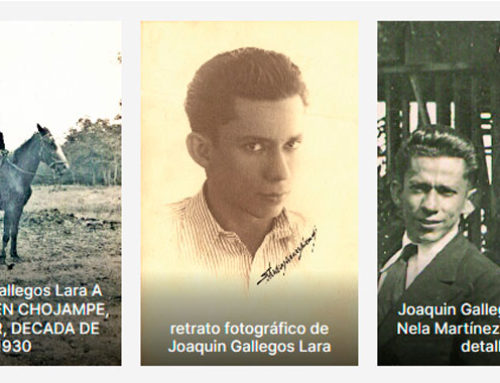

En 1930 se produjo el descubrimiento sensacional. Nuestro moreno compañero, la Mona Gil, «había sabido» ser escritor y era uno de los firmantes del libro que estaba produciendo sensación, Los que se van. Salir en los periódicos a cada rato –a veces censurado, casi siempre elogiado– no lo perturbó en nada; Enrique siguió siendo el mismo muchacho sencillo y cordial. No adoptó pose alguna, no se le subieron los humos.

Yo había publicado unos versitos –muy malos por cierto– en la revista Estudiantil y cuando me acerqué a congratular a Gil Gilbert por su éxito rotundo, me dijo que éramos colegas, puesto que yo también escribía.

No lo tomé en serio. Yo andaba en otra cosa y no en la faena de las letras. Impresionado por el movimiento de la Fracción Universitaria de Izquierda –de la que formaba parte mi hermano Alfredo– quería aprender algo de revolución, convertirme en un revolucionario. Enrique era el orgullo del Colegio, pero no mi compañero de oficio.

Entre la espada y la pared

El doctor Abel Gilbert fue un eminente cirujano y un humanista vital, como lo verificaría yo años después por experiencia propia, pero no era el hombre adecuado para dirigir a una juventud en el momento crítico de su ingreso a la pubertad. Enérgico y explosivo, respondía violentamente a toda reclamación y esto le fue atrayendo la animadversión de los alumnos. Añádase que estábamos conscientes de las grandes deficiencias de la enseñanza y que habíamos perdido el respeto, por ineptos, a muchos de los profesores. Estas circunstancias, unidas a la rebeldía que estaba en el aire (influencias de la Revolución Rusa, recuerdos del 15 de noviembre de 1922, contagio de la agitación universitaria), provocaron la rebelión total del alumnado, que un buen día se tomó el loca1 del colegio y allí se atrincheró exigiendo la renuncia del rector.

Para Enrique fue un momento dramático. Si no comunista militante todavía estaba muy cerca de serlo, que sus dos compañeros de Los que se van eran el uno –Aguilera Malta– socialista y el otro –Gallegos Lara– comunista. Ello era que Enrique sentíase obligado a plegar a la huelga, pero ¿cómo hacerlo si el rector repudiado era su amado tío a cuya vera había crecido?

Para sustraerse del todo a los acontecimientos, hubo de marchar a Riobamba, a continuar sus estudios en el Colegio Maldonado, donde se graduó. Nadie lo execró. Todos comprendimos su difícil trance.

Escribir como respirar

Volví a ver a Enrique Gil –¿dónde más podía ser?– en la histórica buhardilla de Gallegos Lara. Ya comunista convicto y confeso, mantenía su pasión por la literatura y abrigaba grandes planes, que se concretarían poco después en libros tan significativos como Yunga, Relatos de Emmanuel, Nuestro pan.

Fue entonces cuando estreché con Gil Gilbert una intimidad que no tuvimos en las bancas del colegio. Despertado a las letras por la suscitación de Gallegos Lara, daba yo mis primeros pasos en la creación literaria. Enrique me invitaba con frecuencia a su caserón de la calle Villamil, donde «estrenó» leyéndomelos algunos de sus cuentos mejores.

Y descubrí que a él sí se le podía aplicar la teoría de Luis Alberto Sánchez sobre el Grupo de Guayaquil. Escriben como sudar, dijo el crítico peruano. Pues bien, para Enrique la creación literaria era algo natural, diríamos que no le demandaba esfuerzo alguno. He dicho ya que el caso de Enrique es similar al de Mozart. Uno escucha al maestro de Salzburgo y siente que su música es un fluir natural, un manantial que no cesa, y aunque se ame más a Beethoven –es mi caso–, la creación del genio de Bonn es casi siempre un desgarramiento, el producto de una épica lucha personal. Enrique era como Mozart. Había nacido escritor y crear era para él un acto tan sencillo como respirar.

Juntos en «La Gloriosa»

Después de tres años de ausencia en Chile, a fines de 1942 regresé al Ecuador con mi primera novela, muy avanzada, en la maleta. Pero –como siempre– más que la literatura me interesaba la política, entendida como suerte de la Patria, como preocupación por el dolor popular, no como profesión arribista. Todo esto me llevó a incorporarme a las huestes de Alianza Democrática Ecuatoriana, que dirigía Francisco Arízaga Luque, para quien yo había traído una carta personal de Velasco Ibarra.

Allí volví a encontrarme con Gil Gilbert. En un primer momento los comunistas se resistieron al combate frontal contra Arroyo del Río, por la falsa tesis de que la lucha mundial contra el nazifascismo obligaba a ser tolerante con el gobierno ecuatoriano, por más oligárquico que este fuera y por más responsabilidad que tuviera en la desmembración territorial. Pero una vez que salieron de su error, los comunistas se sumaron a la lucha, con decisión, entusiasmo y responsabilidad singulares. A ellos se debió (y concretamente a Simón Zambrano, a quien apodamos El Mariscal) la organización de las milicias populares que habrían de tomar las armas la noche del 20 de mayo de 1944.

En la preparación de la insurrección, estuve junto a varios comunistas, Gil Gilbert entre ellos. Nos tocó actuar la noche de «La Gloriosa», si bien por lados diferentes y solo nos topamos en el amanecer, cuando ya había triunfado el movimiento. Esto bastó para que Enrique, con su habitual imaginación –que a ratos llegaba a la mitomanía– años después relatara en rueda de amigos, poniéndome de testigo, hechos heroicos de esa noche que jamás se produjeron, o por lo menos en los que yo no tuve participación alguna. Nunca tuve el valor de desmentirlo.

Valoración

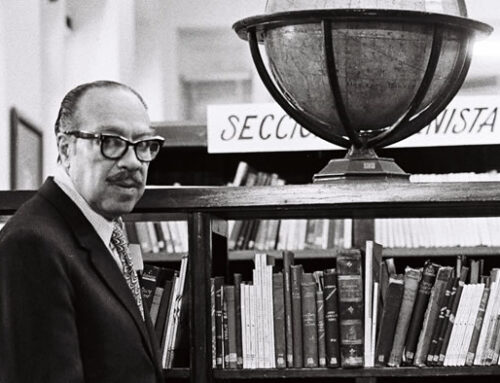

Autor de la frase «Éramos cinco como un puño», refiriéndose al Grupo de Guayaquil en el sepelio de José de la Cuadra, este Enrique Gil truncó su carrera, no por la muerte temprana como en los casos de Pepe y de Joaquín, sino por su consagración a la labor política.

No acuso ni mucho menos al Partido Comunista. Fue espontáneamente que Enrique le entregó toda su vida, todo su talento, todo su tiempo y ya no dejó cabida para la literatura. La acción política lo absorbió por completo, y después de Nuestro pan no escribió nada serio que no fueran documentos políticos. Pese a ser un escritor tan espontáneo, tan natural, el abandono del oficio lo apartó de la literatura. No hay caso: nuestro oficio –igual que el del panadero y el del zapatero– es un tirano que no perdona. Cuando después de muchos años Enrique quiso volver a la actividad de narrador, su pluma (que hasta donde yo recuerdo, él no escribió directamente a máquina) lo traicionó. Los cuentos que reunió en La cabeza de un niño en un tacho de basura están a una distancia abismal de toda su obra anterior, como lo señaló certeramente Ángel F. Rojas, en el momento de su aparición. Veintitantos años de receso no habían pasado en vano.

Gil Gilbert sacrificó su obra a sus convicciones. Lo malo es que perdimos un gran escritor y creo que no ganamos un gran político. Solo que los cuatro libros que produjera cuando era un escritor comprometido, y no un político tiempo completo, son suficientes para un lugar de honor en la literatura ecuatoriana.