Ensayo/crónica:

Nocturno de Quito

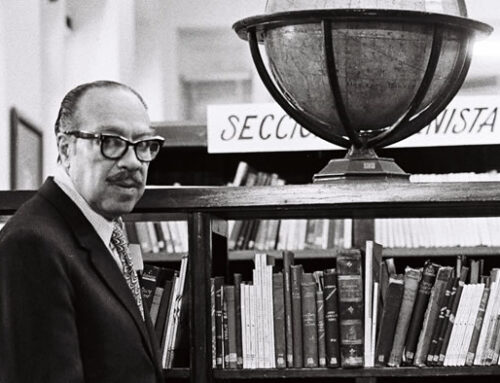

Raúl Andrade

ANDUVE anoche redescubriendo el Quito de la mocedad, furtivamente y como quien anda de picos pardos entre la conspiración y la aventura, mientras la ciudad se envolvía en una cortina de agua. Las perspectivas, los callejones, las encrucijadas, apuntadas por los faroles solitarios se volvían extrañamente inéditas enfundadas en la penumbra como en capillos monacales. Yacía la plaza principal –la Libertad haciendo la suerte de don Tancredo ante un toro invisible– abandonada a esa hora temprana con su horrible boquete abierto y el soportal quebrado, el campanario impávido y el gallo veleidoso girando sobre sí mismo, mientras la pupila encendida del reloj de palacio vigilaba la noche. Hacia arriba la torre de la Merced hacía la guardia de la soledad urbana como un centinela de capote amarillo y, en el fondo, el Pichincha compacto reagrupaba sus nebulosos pelotones; una hilera de lámparas trepaba al cielo como un cordón de luciérnagas acrobáticas.

Llovía sin mayor entusiasmo y como por costumbre. Las calles desiertas se tendían como trazadas sobre pizarra negra y las cornisas y los campanarios hendían la penumbra con sus bayonetas caladas. Del viejo Quito resaltaba lo esencial: los balcones empotrados en los muros; los robustos portones claveteados de dardos de oro; las plazoletas lisas abandonadas a su suerte; alguna fuente invisible impregnaba la noche de una melancolía secular, cortada por el silbato policial conquistado en pétreo guardacantón.

No era tarde aún. Apenas la medianoche se insinuaba en el borde de las campanas colgadas boca abajo. Pero las puertas y ventanas habían cerrado los párpados. Apenas se veía, al lento rodar del coche, las hornacinas entreabiertas de los trasnochadores por cuyos intersticios resbalaban hacia afuera las voces de las guitarras quemadas al ron de caña. Serpenteaban las calles, ascendían como sobre el dorso de una giba de dromedario para volver a deslizarse hacia el abismo cortado por muralla impasible. Toledo también tiene las perspectivas entrecortadas, las terrazas superpuestas, los caserones adustos, los muros en contraescarpa, los rincones encendidos y sorprendentes, las fugitivas luces a medio velar. Rodaba al azar, como en uno de esos carricoches de palo de la remota infancia, calle abajo, para volver a remontar al vértice de la cuesta. La ciudad, sin multitud ni algarabía, tendida en parabólica soledad bajo la noche profunda, revelaba su arquitectónico señorío y se mostraba en una como armoniosa desnudez sin que pupila extraña la estorbase.

Aníbal Villacís. QUITO (1976). Óleo sobre madera

Como era noche de sábado los misterios andaban sueltos. Iban de la Ronda al Tejar, de San Francisco a la calle del «Sapo de agua», del Paso de las ánimas al fondo de la Loma. Las juveniles rondas de otro tiempo se habían esfumado y solo andaba una guitarra encaramada al hombro de un noctámbulo que se retiraba a dormir. Aleteaban los búhos chirriando como una cerradura enmohecida. La bruja de regreso de la conjuración sabática, enlutada y garduña, con su sarta de maleficios en la mano, se desmontaba de la escoba. Gruñían las fallebas de las ventanas y despertaban los recuerdos en las esquinas de la ciudad abandonada al viento. Una nostalgia impalpable como la niebla ascendía su vaho gris hasta las altas torres. La ciudad cambiaba de piel, sorprendida por la intemperie comenzaba a renacer a la indecisa luz del alba. Los pájaros despertaban para ir a picotear la flor temprana y la manzana verde.

Después de muchos años de lejanía, veía a la ciudad recobrar su indeleble embrujo, enseñar sus aristas fosforescentes e iluminarse de su encendida luz de trópico mientras el sol doraba las lejanas cumbres, los tejados, las arboledas y la llovizna se retiraba de puntillas como los malos sueños.

Amanecía la ciudad de Quito con una fisonomía recobrada, limpia y resuelta, rebasando los angostos linderos y reduciendo a las colinas que la rodean a una dimensión natural y al alcance de la mano. Así, esa «cadena de montaña» que aprisionaba a Quito ha roto sus eslabones mientras la terca, triste y limitada «edad del barro» se ha ido desmoronando sin nostalgia perceptible. Se extiende la ciudad, escapando a la noche colonial, en busca de un legítimo horizonte. Quedaba atrás la villa centenaria con su noble prestancia, sus monumentos seculares y su pátina un tanto funeral de palacio deshabitado.

Raúl Andrade (1905-1983), escritor, ensayista y periodista quiteño con una larga y dilatada trayectoria en los medios de prensa ecuatorianos. Autor de Cocktails, El perfil de la quimera, Viñetas del mentidero y Barcos de papel, entre otros libros.

El presente texto apareció en diario Hoy, de Quito, el 25 de agosto de 1983, poco antes de su muerte, según información precisa del editor Irving Zapater. Dado su estado grave de salud, había dejado de escribir y su hijo entregaba al diario Hoy artículos antiguos ya publicados, quizás en el diario El Comercio de la ciudad. Según relata el texto, el autor se refiere a un «boquete abierto» en la Plaza Grande, espacio que quedó despejado luego del derrocamiento del antiguo Palacio Municipal, hecho ocurrido en la ciudad en los años sesenta del pasado siglo. Luego, la crónica debe haberse escrito en esos años.