TRES VERSIONES DE PABLO PALACIO:

ESCUDERO, CARRIÓN, TOBAR GARCÍA

ESCUDERO, CARRIÓN, TOBAR GARCÍA

Nadie conoce bien a Pablo Palacio1

Gonzalo Escudero

Nadie conoce bien a Pablo Palacio. Un día vernal de aburrimiento y de garúa impalpable como ceniza, unos dedos repiqueteantes golpearon mi puerta.

–¡Adentro! –exclamé.

Y entró en la habitación el hombre, escurrido, óseo, longitudinal, como un descendiente del Greco.

–¿Con quién? –agregué.

–Con Pablo Palacio.

Y era él. Él mismo. Un sujeto que no podía llamarse sino Pablo Palacio. Un hombre bidimensional, hombre sin volumen, ni profundidad. Un hombre vertebrado como pocos, que posee dos ojos de habitante acuático, una nariz de halcón, una epidermis de excelente pergamino para encuadernar toda una biblioteca prohibida, una quijada protuberante a manera de proa de su oscura personalidad, dos tibias como dos bastos de leñador, su sonrisa de azufre –amarilla pálida– que tiende desde la nariz hasta las comisuras de su boca siete arrugas parecidas a siete líneas telegráficas perfectamente paralelas.

Su historia no merece ser oída. Es tan verosímil que parece equívoca y tan verdadera que resulta falsa.

Granuja de aldea, sabe disparar desde su horqueta piedras angulares para los pájaros del bosque.

Aprendiz de oficio, recibe el sustento de la vara del maestro sobre sus espaldas que pueden volverse mulares.

Hojalatero, maestro hojalatero que aprovecha la hojalata de la niebla para fabricar utensilios radiantes y jarros inverosímiles.

La hojalatería le dio mujer, descendencia y cierta dureza metálica a sus flancos. ¡Tanto tiempo permaneció sentado en el banco del aprendizaje!

Un día –su espíritu es israelita– emprendió su éxodo, suspendiendo las olas hirvientes del Mar Rojo –las protestas afligidas y suplicantes de su familia– y llegó a la tierra de promisión, a la ciudad soñada.

Desde entonces se convirtió en vagabundo y nómade. Constantemente el violento «¡phs!» de los gendarmes le despertaba de sus ensueños, en las bancas del parque urbano.

Pero la hojalata aún no le faltaba. La encontró en tesoro inagotable en los demás hombres, en los transeúntes, en todos.

Y aprendió a escribir. Le fue suficiente que el barco de su mano se sumergiera en el río de la sorpresa y del pecado, para desembocar en el océano del absurdo.

Su suplicio era la tartamudez. Y así escribió, con la tartamudez funámbula de su espíritu, novelas, cuentos e historias extraordinarias.

▼

Otro día –mientras la ciudad fumaba su humo escéptico desde los cigarros verticales de sus chimeneas y la tierra constipada echaba bocanadas en espirales de bruma–, Pablo Palacio golpeó de nuevo mi puerta.

Y entró con su gemebunda línea de canguro. Dejó en mis manos su libro y salió.

Pablo Palacio se había redimido.

Un hombre muerto a puntapiés se llamaba el breviario. ¿Cuentos? Sí. Cuentos amargos, acres, helados como la cocaína. Araña de doce garras su libro, puede convertirse en una clepsidra de doce horas terribles. Escorpión que circundado por una elipse de fuego se emponzoña con su propio elixir de veneno. Columpio batiente para los ahorcados. Coz y latigazo a la vez. Jazz-band de la muerte. He ahí el nuevo libro, nacido en Quito y bautizado en un Jordán de brujería por la mano sabia y sarmentosa de un Bautista: el análisis.

Pablo Palacio persigue un álgebra revolucionaria en el arte burgués de hacer cuentos: el álgebra ilógica y tremenda de construir valores ecuacionales entre «un paraguas y una máquina de coser, encontrados en una mesa de disección», según el descubrimiento sacrílego de Isidoro Ducasse, el Conde de Lautréamont.

Pablo Palacio piensa seguramente en un diluvio universal, y como un nuevo Noé está reservando sus parejas zoológicas –machos blasfemos y hembras crueles– para poblar el arca de su espíritu. Así creará su humanidad y su mente, porque ese género humano le colgará desde el mástil más alto de su propia Arca. Y Pablo Palacio sonreirá con su sonrisa de azufre pálido.

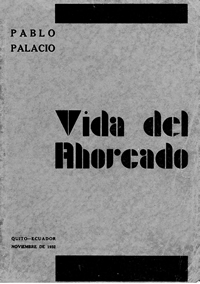

El hombre que compró el infierno: Débora, novela por Pablo Palacio2

Latorre, el hombre con que soñara el Conde de Lautréamont, que para reír mejor rasgó las comisuras de sus labios africanos con la cruel enfiladura de un cortaplumas, y Kanela, el flemático de la cabellera de llamas, en esta ocasión, son los ceremoniosos acólitos3 del lápiz en la misa cárdena en que oficia Pablo Palacio.

Esa misa, sin torturados candelabros de bronce, ni el oro recamado de las casullas pascuales, es la sagrada misa de la incoherencia. Se llama Débora. Y está tratada como una novela. ¿Novela? No. Y sí. Novela con simetría de episodios, con héroes y heroínas, nunca. Novela con seismos, cataclismos mentales, duchas de agua helada, torturas de San Bartolomé, jardines de suplicio, infiernos verdes y humanidad, mucha humanidad, absolutamente. Al leer sus páginas, hemos creído recorrer las celdas herméticas de una casa de orates. La gran casa de orates de los hombres cuerdos. Porque Pablo Palacio es un honrado psicópata que quiere convertirse en psiquiatra. Mercader endomingado de almas, no sabe que su alma es un pabilo que arde en azufre. Porque Pablo Palacio ha alquilado un coqueto departamento del «boarding house» que Satanás arrienda a los chiquillos irreverentes. Es uno de los pocos mortales que ha comprado su inmortalidad de fuego con los denarios de su literatura.

Advertimos a todos los parroquianos de todas las urbes del mundo que no extiendan su mano a este corchete del demonio. Porque su mano arde. Y día llegará en que su aparición entre los hombres será como la voz trepidante que se oye desde los altos mástiles en las naves transatlánticas, cuando las calderas han estallado y el naufragio es inminente:

¡Sálvese quien pueda!

Este libro ha venido precedido de un introito de plomo. En Débora un teniente es el hombre central. No la «flor y nata de tenientes», de que hablara el ventrudo y a la vez ingrávido cronista martense. Sino un teniente mucho más terrible, que puede ser, no obstante, él mismo.

Pablo Palacio es este. Un hombre de gozne que descuartiza todo: edificios, mujeres, niños. Que hace abanicos con las calles de Quito. Y se abanica el rostro de acróbata cansado.

Su primera súplica es la voz del mandarín betunero que dice:

Ruego una meditación acerca de la inestabilidad mental.

Y con su cinismo sustantivo, prosigue:

Todo hombre de Estado, denme el más grave, se sorprende cotidianamente con esto:

-Ya es tarde y no he ido una sola vez al water.

Y añade esta frase de vitriolo:

Se populariza el animal de las abstracciones.

Y se coloca de rubor como un fuego pirotécnico, cuando dice:

El golpe cardíaco que es el telón que se levanta ante la alegría.

Y echa a volar el cohete de su júbilo, relatando:

La beso y me besa. Sus dientes son pequeñas tazas de té y estoy encantado de pasar mi lengua por el esmalte nuevo.

Y salta como un títere, al distribuir imaginativamente un sucre que se ha encontrado en la vía pública, en esta forma:

Para betunar los zapatos……….. 0,10

Para ir al cinema…………………… 0,60

Para tabacos………………………… 0,30

Suman: S/. 1,00

Y pontifica al afirmar:

La lotería es lo fácil.

Mas enturbia su risa orangutana, cuando subraya:

Pero el arco de la vida se herrumbra en el descanso.

Y se conceptúa cocodrilo amazónico de que exclama:

Yo fui un reptil bajo el sofá.

Y lanza definiciones académicas, cuando murmura:

Estar de loco, es como estar de Teniente Político, de Maestro de Escuela, de Cura de la Parroquia. Se puede estar de bruto sin mayor sorpresa de la concurrencia.

Y borda en silencio con las cosas menudas y ciertas, al disertar sobre que:

Sucede que se tomaron las realidades grandes, voluminosas; y se callaron las pequeñas realidades, por inútiles. Pero las realidades pequeñas son las que acumulándose constituyen una vida.

Y se torna gemebundo, cuando reza esta soberbia blasfemia real:

Sobre todo emocionan los niños, arrojados como trapos; dormidos, con la piel sucia al aire.

Candidatos, candidatos.

Hijo de la habitación trajinada, hijo de la agencia humana: tu madre te echará a la calle.

Serás ladrón o prostituta.

De hambre te roerás tus propias carnes.

Algún día te acorralará la rabia, y, no teniendo cosa más brutal que hacer, vomitarás sobre el mundo tus desechos. Estará bien que devuelvas el préstamo usurario: deyección de una deyección, que es como el monto de operaciones de contabilidad.

(Aquí ladra Jeremías, escupe Ducasse o erupta Jean Richpein.)

¿Habéis escuchado repiquetear los dados de este millonario del sacrilegio que ha escogido el blando lecho de una caldera de aceite hirviendo?

Mientras viva, yo le destinara –en complicidad con Satanás– una vivienda: la casa de Usher de Edgar Poe…

[1] Reseña del libro de cuentos «Un hombre muerto a puntapiés», aparecida en revista Llamarada, no. 3. de Quito, el 28 de enero de 1927. El título es nuestro.

[2] Reseña publicada en el periódico El Día, de Quito, el 30 de octubre de 1927.

[3] Guillermo Latorre y Carlos Andrade, «Kanela», fundadores ambos de la revista Caricatura en 1918. Ambos ilustraron, respectivamente, la cubierta y ex-libris de la primera edición de Débora.

Pablo Palacio, un Buster Keaton del humorismo, el hombre que esconde su literatura*

Benjamín Carrión

Recurriendo a una imagen cinematográfica, y considerando a Charles Chaplin como el representante del humor humano, humanizado, que dice algo, que algo prueba, puedo decir que Pablo Palacio es un Buster Keaton –el cómico que nunca ríe– del humorismo. Un humorismo deshumanizado, con la expresión cara al señor Ortega y Gasset.

(…)

Insisto en mi comparación de Pablo Palacio con Buster Keaton, el cómico cinematográfico que nunca ríe. Su posición de hombre sin ligámenes cordiales, le da la posibilidad de decir todo lo que se le viene a la cabeza. No espera que se produzca todo el proceso de elaboración de la idea, tan caro al pensamiento francés, clarificador y mesurado.  Él nos deja ver ese proceso, como los vendedores de automóviles dejan ver, en el esqueleto del motor, el complicado funcionamiento de la máquina. Y entonces, el entrechocar de paradojas, de paralogismos, de disparates, que precede a la ordenación del pensamiento y a la emisión de la idea, nos la ofrece Pablo Palacio con orgulloso impudor. «Piensa en voz alta», se dice popularmente, con esa fuerza de expresión que muchas veces escapa a las literaturas. En el caso de Pablo Palacio la expresión adquiere verdad. Su pluma es más bien una aguja registradora del pensamiento a medida que se produce. Mientras ese trabajo mecánico se realiza, él, como Buster Keaton, permanece serio, indiferente. Pablo Palacio, aun físicamente, se parece a Buster Keaton; más estilizado, con la cara más larga. Un Buster Keaton que se viera en un espejo convexo, en el reverso de una cuchara nueva. Con un poquito de Poil de Carotte.

Él nos deja ver ese proceso, como los vendedores de automóviles dejan ver, en el esqueleto del motor, el complicado funcionamiento de la máquina. Y entonces, el entrechocar de paradojas, de paralogismos, de disparates, que precede a la ordenación del pensamiento y a la emisión de la idea, nos la ofrece Pablo Palacio con orgulloso impudor. «Piensa en voz alta», se dice popularmente, con esa fuerza de expresión que muchas veces escapa a las literaturas. En el caso de Pablo Palacio la expresión adquiere verdad. Su pluma es más bien una aguja registradora del pensamiento a medida que se produce. Mientras ese trabajo mecánico se realiza, él, como Buster Keaton, permanece serio, indiferente. Pablo Palacio, aun físicamente, se parece a Buster Keaton; más estilizado, con la cara más larga. Un Buster Keaton que se viera en un espejo convexo, en el reverso de una cuchara nueva. Con un poquito de Poil de Carotte.

* * *

Lo hemos dicho ya alguna vez: Pablo Palacio, fundamentalmente, tiende al descrédito de la realidad. Sin apoyarse expresamente en ninguna teorización científica, cree que las desigualdades a que la humanidad se ha habituado, un poco trágicamente, en lo económico y en lo social, no deben ser trasladadas a la literatura, a los temas, al contenido literario. Que dentro de la materia total no hay cosas más nobles y cosas menos nobles. Y con un sentido goyesco, del Goya de los Caprichos –que es acaso el más grande–, ataca, por reacción contra la melcocha romántica, los asuntos más triviales y bajos.

Encuentra que, por lo general, la literatura solo se limita a reproducir lo apariencial de la vida, cayendo necesariamente en el lugar común. Y que, de lo apariencial, una especie de gazmoñería de las convenciones y los usos sociales, solo elige lo que se cree más noble, más decente. «Dado un boticario, verbigracia, se le hace vender drogas y presidir las reuniones cuchicheantes del pueblo; solo esto. Nos olvidamos que le tortura el ‘ojo de pollo’ metido entre los dedos de los pies, y el mal olor de las ‘arcas’ del chico, y el peso exacto de las cebollas compradas por la señora». Y en otro sitio, más explícitamente, abomina de la novela realista:

«¿A quién le van a interesar que las medias del Teniente están rotas, y que esto constituye una de sus más fuertes tragedias, el desequilibrio esencial de su espíritu? ¿A quién le interesa la relación de que, en la mañana, al levantarse, se quedó veinte minutos sobre la cama cortándose tres callos y acomodándose las uñas? ¿Cuál es el valor de conocer que la uña del dedo gordo del pie derecho del Teniente es torcida hacia la derecha y gruesa y rugosa como un cacho?»

«Sucede que se tomaron las realidades grandes, voluminosas; y se callaron las pequeñas realidades, por inútiles. Pero las realidades pequeñas son las que, acumulándose, constituyen una vida. Las otras son únicamente suposiciones: ‘puede darse el caso’, ‘es muy posible’. La verdad: casi nunca se da el caso, aunque sea muy posible. Mentiras, mentiras y mentiras.»

Por reacción, Pablo Palacio insiste –como un romántico puede insistir en el lago y en la luna– en lo de los callos y la digestión: «Todo hombre de Estado, denme el más grave, se sorprende cotidianamente con esto: ‘Ya es tarde y no he ido una sola vez al water’». ¿Olvida Pablo Palacio que la aceptación de la realidad integral como tema artístico (sin excluir lo que, siendo natural y real, no se cree decente) ha sido practicada, con deliciosa mesura, por los grandes clásicos? ¿Olvida Pablo Palacio la escena de los batanes, en el Quijote: «porque ahora más que nunca, Sancho, hueles y no a ámbar»? Viejo empeño este que condujo a J.K. Huysmans a excesos lamentables, que con tanta gracia realizó Jules Renard y que, actualmente, tiene un representante discreto y amable en Duhamel. Pero Duhamel no tiene esa insistencia de prédica, que tanto perjudica al cuentista ecuatoriano; nada más natural, más encantador que las escenas menores, sobre todo en Confession de Minuit: cuando Salavin sintió la tentación irresistible de rascarle la oreja a su jefe, origen de todas sus desgracias; cuando –a pesar de su gran cariño para ella– se le vino al pensamiento, como una mosca negra, la idea de la muerte de su madre, e inconscientemente comenzó a hacer planes con la posible herencia. Y es que Duhamel nos muestra la integridad verdadera, y Pablo, cayendo en el exceso contrario al vicio que critica, se preocupa en presentar, de preferencia, los aspectos vulgares o que en el estado de la verdad actual son considerados como tales.

Esto que Pablo Palacio reclama ahora para los detalles de la digestión, para el proceso integral del pensamiento en todas las horas, lo han reclamado ya –frente al romanticismo del beso y de los puntos suspensivos que hacen nacer los hijos– quienes hacen literatura sicalíptica, para los detalles de la generación. No es nuevo el pleito.

Pablo Palacio predica esta teoría del descrédito de la realidad, o del igualamiento de todas las realidades en literatura, casi a todo lo largo de su obra. Especialmente en su novela Débora, que es a ratos un verdadero alegato en pro de la tendencia. Es en este aspecto en el que corre el riesgo de anular sus dones de humorista puro.

* * *

La imagen es algo que entra en el proceso mecánico del pensamiento. Ya Marcel Proust afirmó que la imagen no se la busca, se la encuentra. Pablo Palacio, un hombre que esconde su literatura, es un encontrador de imágenes. En uno de sus cuentos pretende hallar una comparación para el sonido que produce un puntapié en la nariz. Y después de ensayar dos o tres símiles, concluye: «como el encuentro de otra recia suela de zapato contra otra nariz». A pesar de esta ingeniosa diatriba contra el afán de hacer literatura, la obra de Pablo Palacio está nutrida de imágenes, pero con el mismo sentido irónico y despoetizador: «el lugar común de una velada familiar»; una revelación de intimidad es «un pedazo de alma tendido a secar»; y abunda en esta imagen de lavandería: «De puntillas sobre la ciudad, su plano sería un cuero tendido a secar».

En su odio por el lugar común, Pablo Palacio acaba por atribuirle poderes verdaderamente taumatúrgicos. Para él, la literatura, aun la más ramplona –precisamente esa–, a fuerza de ser repetida, ha llegado a tomar una consistencia real, a cuajar en fuerza operante de la naturaleza. El recuerdo de una página libresca es capaz de suscitar, de re-suscitar la emoción que ella pinta. Esto, que lo ha sostenido líricamente el romanticismo, que en sus esfuerzos de originalidad lo expresa Pirandello, lo afirma también Pablo Palacio con su humorismo corrosivo: «Sucede que muchas veces nos emocionamos porque llega el caso de atender a la emoción adquirida en una página y que la tenemos guardada hasta que circunstancias análogas la revelen como si fuera muy nuestra». Se le pasó, en efecto, por la memoria al Teniente –en Débora– el lugar común: «respirar a plenos pulmones». Y Pablo afirma: «Y respiró a plenos pulmones, debido a esta sugestión del recuerdo. También él. Claro, se nos clava la vieja frase del libro y el aire nos produce un beneficio hasta literario».

* * *

Un aspecto esencial de la obra de Pablo Palacio, que quizás ha escapado a lectores y críticos –un poco desconcertados por la originalidad de la obra y su contradicción con el medio–, es el de su carácter introspectivo, psicoanalítico, sobre una base velada de autobiografía. Desde luego, me refiero principalmente a su novela Débora. Sin embargo, a diferencia de las obras modernas de carácter introspectivo, que emplean siempre el «yo», tomando un airecito confidencial en primera persona, para contarnos casi siempre historias de inversiones, y más vicios secretos, Pablo Palacio ensaya un procedimiento cuya realización es, por lo menos, de una poderosa originalidad: como en el cinematógrafo, proyecta el negativo de sí mismo sobre la pantalla –no sin antes estilizarlo con su humorismo implacable–. Y él se constituye en operador y espectador de la película. Oigámosle a él mismo exponer su manera, en estas palabras dirigidas al Teniente, en Débora:

Quiero verte salido de mí. Sin la ilusión visual de la niñez, no pasarás la mano ante tus ojos, creyendo encontrar a diez centímetros de la pupila todo el mundo real atemorizador.

Ir, cogidos de los brazos, atentos al desarrollo de lo casual. Hacer el ridículo, lo profundamente ridículo, que hace sonreír al dómine, y que congestionado dirá: ‘¿pero qué es esto? Este hombre está loco’.

–Ver –alargando mi brazo y con el indicador estirado.

Y mientras ves, alejarme de puntillas, haciendo genuflexiones, horizontalizando los brazos para guardar el equilibrio…

Hallamos aquí un poco de Unamuno, del Unamuno de Niebla, interpelado por su personaje. Y también de Pirandello. Pero, preciso es decirlo, principalmente hallamos de Pablo Palacio.

* * *

Y a todo esto, ¿qué edad creen ustedes que tiene Pablo Palacio? ¿Setenta y cinco años? ¿Ciento cincuenta años? Pues bien, este hombre que se ríe de lo sentimental, del amor, de la emoción; que persigue lo romántico, lo novelesco, como un agente de aseo persigue las cosas infectadas y sucias; que hace experiencias burlescas consigo mismo; que cuando la imaginación se le quiere echar a volar por la primera ventana, la amarra inflexible con el recuerdo de los callos o del W.C., tiene veinticuatro años. Salió del «último rincón del mundo».

Tal vez, si pronto le toca la gracia de una gran pasión –que sí le tocará–, perdamos a Pablo Palacio, el humorista puro. Pero cómo ganaremos cuando sus poderosas facultades de análisis psicológicos –no superadas por nadie en la literatura joven hispanoamericana– se apliquen al ejercicio disectivo de un gran amor o un gran dolor o un gran júbilo, que no excluirán –porque no son incompatibles– los pequeños dolores del «ojo de pollo», de la media rota; las pequeñas alegrías de encontrarse en la calle una moneda. Entonces tendremos en Pablo Palacio el novelista, el cuentista que ataca la realidad total, que igualmente acoge la posibilidad del acto heroico o de la escena idílica, produciéndose simultáneamente con la picadura de un piojo en el pescuezo…

* Fragmento tomado de «Mapa de América», Madrid, Sociedad General Española de Librería, 1930.

Pablo Palacio, el iluminado*

Francisco Tobar García

Me pierdo en un mar de recuerdos. Sí, ya sé, debo hablar de sus comienzos. Bueno, Benjamín Carrión, así lo narra Alejandro, llevó a Loja la moda de los juegos florales. Se eligió a una reina. Se realizó el concurso. El premio de prosa, es decir el accésit, se lo llevó Pablo; el de verso un poeta, quien años más tarde debía servirle a nuestro poeta para hacer un capítulo espantable en Vida del ahorcado. Las costumbres de esos juegos, la exigencia provinciana, imponían a los premiados la obligación de prosternarse ante la reina. Pablo, a la hora de la entrega de su premio, avanzó al escenario. Se colocó, con esa cara tan extraña, acuchillada, delante de ella, pero no se inclinó para nada. Permaneció inmutable. Alguien, algún comedido, subió al sugesto para obligar al rebelde a rendir culto a la pretendida musa. Pablo, furibundo, abandonó la sala sin haber recibido el premio. «Yo no puedo recibir nada de manos de Altisidora», puse, para esa ocasión, en labios de Palacio la sentencia; y es que yo he creído que ese hombre extravagante por el un costado (no podía tener cuatro si era tan delgado) tenía horror de los premios, como se negaba a inclinarse ante nadie.

Solo se inclinaría ante Carmen, su compañera, a quien nunca llamaría, desde luego, para no semejarse a sus amigos de provincia, «mi señora», porque en él únicamente la Locura –ya va con mayúscula– se enseñoreaba.

El error común en quienes tratan de desvelar el misterio de la obra y el misterio de la vida de Palacio está en que parten de la «realidad», esto es, quieren situarlo todo como si realmente hubiese sucedido y, no sé si logro explicarme, Palacio está más allá de la realidad, él la configura, su vida no puede ser medida con yardas o metros comunes, con reglas. Él se libra de todo. Para entender sus novelas («puras» las llama con razón sobrada Benjamín Carrión, para mostrarlas al lado de la poesía pura) es preciso colocarse al «otro lado de la realidad». ¿Se puede explicar en forma realista un cuento asombroso de Frank Kafka, a quien, por supuesto, no alcanzó a leer Palacio? ¿O un relato de ese otro iluminado, Lovecraft?

El error común en quienes tratan de desvelar el misterio de la obra y el misterio de la vida de Palacio está en que parten de la «realidad», esto es, quieren situarlo todo como si realmente hubiese sucedido y, no sé si logro explicarme, Palacio está más allá de la realidad, él la configura, su vida no puede ser medida con yardas o metros comunes, con reglas. Él se libra de todo. Para entender sus novelas («puras» las llama con razón sobrada Benjamín Carrión, para mostrarlas al lado de la poesía pura) es preciso colocarse al «otro lado de la realidad». ¿Se puede explicar en forma realista un cuento asombroso de Frank Kafka, a quien, por supuesto, no alcanzó a leer Palacio? ¿O un relato de ese otro iluminado, Lovecraft?

Pablo vivía en su mundo, lo cual es lanzar una perogrullada; pero las perogrulladas le encantaban a Pablo, y por eso trato de decirlo de esta laya. Era ridículamente común, por odio a la vulgaridad. Cuando ya no sabe cómo describir el sonido de un puntapié en la cara de un muerto, solo alcanza a decir: «Fue tan atroz como otro puntapié en la cara de otro muerto». ¡Ahí está la clave!

Y bien, después de que se negara a inclinarse ante la reina, Pablo logró salir de Loja, llegar a Quito (Ceca de los poetas de la época), donde estudiará para abogado. Él, desenfrenado, único, se somete al rigor despiadado de las leyes y las costumbres. Yo creo que eso fue lo que le volvió loco. Atarse, nada menos. Loco de atar. Lo terrible es que llegó a ser un abogado sobresaliente. Mas, como quien comete un pecado, Palacio escribía en el entretiempo una novela malvada, según su propia confesión (cuando él murió, Carmita, su compañera, mujer de teatro, se la dio a un famoso comediante para que hiciera la versión teatral…; el comediante, en una de sus noches de borrachera, tan quiteñas y teatrales, perdió el original), cuyo título era Ojeras de virgen. Solo han quedado unos capítulos sueltos, arrebatados a la ignominia. Estamos, ustedes y yo, en el año de 1932. Pablo era por ese entonces nada menos que subsecretario de no sé qué Ministerio (los escritores serios lo puntualizan, claro) y corría por las calles el aire del socialismo. Finalmente, los socialistas se resfriaron con tanto aire, se separaron del Gobierno, se fueron a sus casas. Únicamente Pablo continuó en su puesto. Impertérrito. Para esos días ya había publicado una, dos, hasta tres novelas y era famosísimo… entre los socialistas. Los otros le tenían miedo, pánico. Benjamín, líder del socialismo, había aceptado una embajada. Era el fin del partido y el fin de la amistad entre los dos grandes escritores. Jamás se reconciliaron. Muchos dicen que Pablo se disgustó porque el gran escritor se había humillado al recibir ese extraño don de un Gobierno que precisamente había dado fin al socialismo, pero la verdad, sospecho, era diferente: a Pablo, simplemente, no le agradaba la diplomacia, porque en ella hay que hacer reverencias y él jamás se inclinaría ante nadie, no estaba para zalemas ni besalamanos.

Mudo, obstinado, pulcramente vestido de negro, salió para pasear su recién nacida locura por las calles de Quito, la ciudad a tres mil metros de altura. En este punto, conviene recordar que Pablo, cuando apenas contaba tres años, se despeñó; es decir, la sirvienta, lavandera, lo que fuese, estaba distraída y el niño cayó en un torrente. De eso, dizque le venía la locura. Yo tengo una teoría que sostengo orgullosamente: Pablo había salido de Loja, pueblo que le inspiraba horror patológico (seguramente el tío bonachón, pues fue huérfano; «casi nací de nadie», diría en mi obra teatral), pero la capital, Quito, a esa altura increíble, con sus trescientos campanarios, sus doscientos mil habitantes, las montañas encima, la misma y la misma conversación, le estaba volviendo loco. Alejandro Carrión asevera que tenía garrafal horror a la locura. Pudiera ser, no soy nadie para negar la razón cuando se tratan cosas de locos. Para mí, que seriamente Quito afectaba a nuestro autor. ¿No fue él quien la llamó por vez primera «la ciudad maldita»? Todo el mundo se volvía loco, pero de veras. Juventino Arias, íntimo de Palacio, cayó en la locura. Era médico. Enfermó repentinamente y curó de la misma forma. Cuando recobró la razón, lo primero que hizo fue comprar una pistola y darse un tiro. Era médico, sabía que su mal no tenía remedio. Los curas habían casi desaparecido y comenzaban a cundir, como parco reemplazo, los psiquiatras, Estos no te dan la absolución.

Pablo, al enterarse de la suerte de su íntimo, calló duramente. Se quedó en silencio mucho tiempo. Algo se tramaba… «Es como si los intestinos estuvieran en sorda guerra contra mi cerebro», explica en mi referida pieza teatral, y en verdad, Pablo comenzó a quejarse de violentos malestares intestinales, se fue a la costa para curarse…. y regresó lo mismo, aunque un poco tostado por el sol. Vuelve y renuncia a la Sociedad de Amigos de Montalvo. Estas son sus palabras: «Recuerdo que, en realidad, no soy amigo de ese señor». ¡Pecado de lesa literatura! ¡Negar nada menos que a Montalvo, autor de no sé cuántos capítulos que se le olvidaron a Cervantes!… Y ahí, nueva razón para el enconado silencio en torno a Palacio: se había atrevido con un «intocable». Palacio, claro, se percata de la verdadera realidad, es decir, de que estaban usando a Montalvo. Y ahora se vuelve periodista, ataca a Carrera Andrade, a quien le llama –según refiere Alejandro Carrión, indiscutiblemente el que mejor ha escrito, con mayor fervorosidad sobre Pablo, mi mentor– «devorador de zanahorias» (pág. xviii, prólogo a Obras completas). Una tarde, en el diario en el que colaboraba, confiesa que desea dejar la literatura por la filosofía (por eso mi empeño en compararlo con Macedonio Fernández). Nadie, en verdad, sabe sus planes. En todo caso, publica un cuento terrible, Sierra, en el cual se advierte el odio por la altura, la serranía, el paisaje hostil a tres mil metros de altura.

Le eligen secretario de la Constituyente. Dicen que se volvió malvado. Alejandro Carrión lo desmiente con abundancia. Es la verdad que Pablo ha entrado en las entrañas de su colosal locura. Solo un ángel quedará a su lado: Carmen, nombre sagrado para la literatura ecuatoriana, y un amigo: Alejandro Carrión, fiel hasta mucho tiempo después, hasta ahora, tan fiel, que lo sigo, calco sus palabras, bien que a mi modo, pues yo elegí a Pablo como mentor.

Sí, comenzaba a perturbarse cuando lo conocí. Íbamos por la calle. Mi padre y yo. Mi padre quiso esquivar el encuentro. Fue inevitable. Se dieron fríamente la mano. Frases corteses, pues al fin y al cabo se respetaban. Recuerdo a Pablo impecablemente vestido de negro. Le anunció a mi padre que yo sería poeta y, ya en casa, mi padre dijo que tal agoro era cosa de locos. No quiso jamás admitirlo. Años más tarde, como quien escupe, alguien gritó en un periódico: «Miren ustedes, Pablo Palacio ha vuelto, está tan loco como él».

Palacio, como decía, fue aristócrata, pero jamás tuvo relación alguna con su familia. Llevó inclusive el apellido de la madre, y cuando su padre le pidió que se colocara el verdadero apellido, Pablo, orgullosamente, se negó a hacerlo (la ley ecuatoriana no hace distingos entre hijos ilegítimos ni legítimos; tienen idénticos derechos). Era un hombre sin pasado ni futuro realizable. Un despeñado. Sin embargo, no era agrio, no padecía de ese mal de los Andes, la acedía, que no es otra cosa que el reconcomio, el estarse rascando las costras del alma, mientras la música, monótona y golpeante, acaba por hundir en la negación al apestado de tristeza. Pablo vivió con la sonrisa a flor, quizá compadecido de la inmensa estupidez humana. Un solo odio se le conoce: el sentido para quienes estaban en las primeras filas del Templo. Odiaba a los fariseos, los puritanos, esos seres que, avergonzados de Dios mismo, cubrieron con su hipocresía, tela la más burda, la humanidad sangrante y supliciada…

Se enamoró una vez. Ella se llama –vive todavía– Carmen Palacios. «Escultora y escultura», dijo de esa leal compañera De la Cuadra. Musa de carne y hueso de toda una generación, todo lo negó por amor a ese hombre. Y Pablo no quería casarse. Carrión piensa que era por su temor pánico a la locura que rastreaba su camino. A mí se me antoja que Palacio no quería celebrar una ceremonia del todo opuesta a su manera de sentir y de creer. Varias veces, en su obra, se escuchan atroces befas contra la institución. Pero, después de unas vacaciones, Pablo consintió. Se casaron y fueron felices. Tuvieron dos hijos. La casa en Quito, cuentan, era una lindura, y, de pronto, como un estruendo que no se escucha, la Locura. Contra ella lucharon los más reputados médicos. Camita fue vendiendo todo cuanto tenía.

El final es asqueante. Casi todos sus amigos lo abandonaron. Al cabo, Carmita no tuvo más remedio que trasladarlo al manicomio de Guayaquil. Ella, constante, hasta su hora final, cuando semejaba emerger inútilmente de un légamo –la locura succionaba sus pies–, la barba larga, roja, enmarañada, los ojos fijos, absolutamente sujetos por la eternidad.

Hoy se habla a trochemoche de su obra. Acaba de hacerse una nueva edición en Santiago de Chile. Se dice, como gran cosa, que estuvo influido por Fedin (Evening y Carrión lo han negado: «Se debe hablar más bien de afinidades»), y jamás lo leyó. Como apuntaba, Poe ríe tras de sus mejores páginas, que son imposibles de referir como una historia, pues carecen de «entonces», son narraciones interiores, prosa pura, demoníaca. Por eso lo han desloado los críticos de empresa, comprometidos con sus prejuicios y creencias. Socialista, de acuerdo. Pablo jamás lo negó, pero jamás espíritu sojuzgado por el partido.

Entre todos sus cuentos esplende con brillo luzbelino Luz lateral. Es imposible sustraerse al horrendo encanto de esa narración; nos dejamos embaír por un corruptor de nuestro buen comportamiento, pues, lo repito: el único odio en el alma del Iluminado es aquel que siente por los cobardes, los mercenarios de la moral.

La genialidad de Palacio está en haber descubierto el lado cómico de lo inaudito, de lo metafísico. De ahí que nada me asombre su desmedida y última pasión por la filosofía. Vio más allá. Orate, solitario, acurado en su vestir impertérrito, todavía lo veo como si avanzara por la calle, en Quito, a tres mil metros de altura, cuando todo parece increíble, casi asfixiándose, con una mano en el bolsillo y otra acariciando una nube. Alto, pálido, con el cabello rojizo, la barba descuidada; pastor de iniquidades, como para morir de risa, porque, para los seres comunes, nada hay más gracioso que un lunático.

* Fragmento tomado de Anales de la Literatura Hispanoamericana, n. 2-3, 1973-1974, pp. 657-665. Universidad Complutense/Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1973-74.