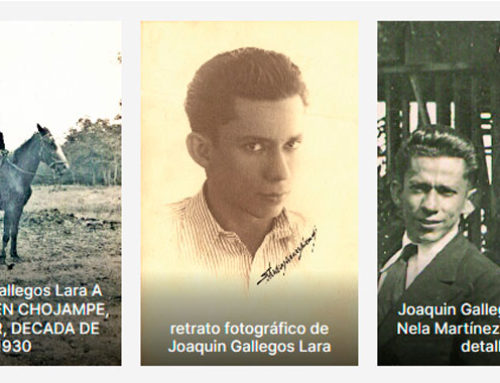

Retrato de Joaquín Gallegos Lara

Alejandro Carrión Aguirre

He aquí la noticia que trajeron los diarios:

«Ayer, a la una de la mañana, tras larga y dolorosa enfermedad, falleció en Guayaquil el escritor señor don Joaquín Gallegos Lara».

Y detrás de esto, ¡cuánta desolada vida, cuánta atroz tristeza!

Yo lo conocí hace ya muchos años: en 1931. Yo era un estudiante de secundaria, deslumbrado por la literatura; él, el más joven escritor famoso, mejor dicho, el más famoso de los escritores jóvenes de esta patria. Su libro, escrito en colaboración con Enrique Gil Gilbert y Demetrio Aguilera Malta, había despertado una indignación sin límites, una indignación que aseguraba la fama y el porvenir literario para sus autores. Benjamín Carrión estaba, entonces, entusiasmado por la voluntad creadora, el fervor y la fuerza, tan llena de falta de miedo, de estos jóvenes, y se dedicaba a abrirles el camino, a facilitarles la entrada a la notoriedad. Él fue quien me llevó a conocerlo.

De los tres, el más «sin miedo», el más crudo, el más truculento y terrible era Gallegos.

Aún hoy, después de tanto tiempo, tengo presente la impresión que me hizo. Era un hombre de cuerpo retorcido, inconcluso, espantoso, y en ese cuerpo ardía un alma como arde una llama. Un alma que se vertía hacia afuera, que pugnaba por abandonar el vaso mal hecho. En este cuerpo condenado a la inmovilidad estaba metida un alma andariega.

Daba vértigo el mirar todo eso.

Me sugestionó su voz, esa llama que se veía a través de sus pupilas, la especie de fiebre de hablar, de actuar, de crear, de existir, que lo consumía.

Y era vigoroso. Era vigorosa su voz, eran vigorosas sus manos desnudas de toda finura, sarmentosas. Tenía un tórax increíblemente ancho y unos antebrazos de cargador que metían miedo. Los cabellos negros, revueltos, sobre ese rostro encendido por una llama interior, sobre ese rostro insaciable. Ese rostro de una fealdad impresionante, ese rostro de poseído.

Era un hombre lleno de vigor. Ese cuerpo retorcido, inconcluso, condenado a no caminar, estaba lleno de un terrible vigor.

Mayor vigor aún, el de su alma. El de su alma andariega, que, a despecho del cuerpo inmóvil, caminaba. Como camina la llama, hacia arriba, así caminaba su alma andariega.

Estaba colocado en el puesto de mayor peligro, en la primera fila de una generación que daba guerra, dura guerra, cerrada batalla. La mayor parte de los grandes tiros le tocaban a él.

Era tan vigoroso entonces que nada podía doblarlo. Arremetía contra las gentes con la fuerza de un toro, y derribaba. Era peligroso. Era tremendamente juvenil. Tenía una movilidad increíble.

Y no estaba en el aire. Esa fiebre de actuar, de crear; esa sed de dirigir, esa ansia incontenible de mandar, de dominar, estaba sólidamente fundada. Era un gran lector. Se echaba sobre las grandes creaciones de la cultura y las devoraba. Y se robustecía. La cultura entraba en él con una velocidad espantosa, velocidad de agua en pendiente y él la sorbía con avidez. Sentía que esa horrible, esa desolada vida, que era lo único que tenía, le duraría poco. Que se le acabaría como se acaba la llama violenta: de pronto y pronto. Y quería absorber, ávido, como una tierra reseca. Como un joven animal hambriento.

Su manera de aprender era devoradora.

Había nacido para arder, para dominar. Era, pues, un fanático. Lo era cada día más. Se fanatizaba con placer, con fervor, a conciencia. Cuando lo encontré la primera vez, ya era un fanático. No por los cuatro costados, pero ya lo era. Después, fue un mundo cerrado. Vivía solamente para su fe, para la fe, para la fe que era lo único que poblaba su soledad.

Pero eso no obstaba para que fuera cordial. Era un hombre vigorosamente cordial. Apretaba las manos de las gentes con una cordialidad rabiosa. Y la verdad es que las gentes lo querían.

Nos rendimos –tú, y yo, y nosotros– al poderoso influjo de su imperativo de dominar, de guiar, de imponer a los otros su verdad. Su puesto de jefe fue indiscutible.

Sabía disputar, tenía la rara ciencia de reducir a los demás al rincón sin salida, y allí, en el angustioso momento en que la respuesta salvadora no llega, se cebaba sobre ellos y los dominaba. Era un hombre terriblemente inteligente.

Era, naturalmente, y no es necesario decirlo, un comunista, un hombre con biblia inflexible, y sabía la manera de comportarse en todos los momentos de su vida. Nada más que un instante de recogimiento, y ya estaba en el camino. La norma había brillado ante sus ojos. Por eso, en su línea de vida espiritual no hay vacilación ni desfallecimiento, ni aun siquiera cuando el pobre cuerpo inhábil se enflaqueció y la escasa vida, derrochada en ese arder del espíritu, ya se iba agotando. Era un hombre del camino firme, era un fanático, no podía vacilar ni desfallecer.

Era un hombre lleno de llamas, no un hombre lleno de sed.

Hubo un momento en que nos hicimos hombres, y en que quisimos libertarnos de su yugo. Fue un momento crucial para mí, para ti, para muchos de nosotros. Para encontrar nuestra personalidad de artistas, de hombres civiles, de combatientes, teníamos que echar lejos su yugo. Teníamos que liberarnos de él, de su jefatura, de su dedo señalando el camino, de su voz recitando, poderosa y ardiente, la norma.

Desde entonces nos separamos visiblemente.

Él siguió su camino de guía, su ruta de llamarada ferviente, de apóstol, de creyente, de seguidor de la enseñanza infalible.

Para muchos de nosotros la vida fue, sin él, difícil, pues nos habíamos acostumbrado a un guía y nuestra personalidad estaba achicada y débil. Bastaba él para mostrar el camino: nosotros no teníamos nada más que caminarlo. Y los ojos se nos habían vuelto miopes, y la voluntad estaba desacostumbrada.

Fue difícil caminar sin su ayuda, pero así se hizo.

La vida, mientras, se tornaba para él extremadamente dura y desolada, y su fuego seguía ardiendo en un ambiente de seca tristeza, como el ambiente del desierto.

Había pedido también su ración de amor, pero le había sido negada, tras un engañoso espejismo.

Ahora no tenía sino su fe, que brillaba como nunca, y una espantosa tristeza.

Nos habíamos distanciado tanto, que ni siquiera esta última vez, cuando estuve en su ciudad, sentí deseos de verlo. Me dijeron que la muerte lo andaba persiguiendo y, a veces, me asaltaba dolorosamente la vieja amistad y la conciencia de lo terriblemente desolada que debía ser su vida.

Su vida que era solamente su desnuda soledad. Y su fe, la única habitante de su soledad.

La fe puede llenar una vida, y la prueba de ello es que esta vida ha sido llenada solamente de fe.

Pero eso no le quita que haya sido una vida terriblemente desolada. Llena de una soledad tan atroz que la muerte, acaso, oscuramente, haya sido para él bienvenida.

Había escrito algunos cuentos admirables, una novela que no se podrá olvidar, y había enseñado y peleado en todas sus obras.

Él, el inmóvil, el hombre cuyas piernas no podían moverse, había vivido en incansable actividad.

Había sido siempre leal a su fe, a su llamarada creyente.

Su cabeza había estado siempre llena de ardorosa claridad, febril claridad. Quiero decir que él ha visto las cosas desde su punto de vista con la espantosa claridad con que los hombres ven la vida cuando los habita la fiebre.

Yo lo respeté siempre mucho. Era natural que a veces nos peleáramos, porque yo había abandonado los caminos por los que él quiso que caminara. Pero, en el fondo, nos hemos estimado como lo que hemos sido: dos hombres simples, dos hombres cordiales.

La cordialidad de él era, como todo lo suyo, devoradora.

Ahora me duelen todos los años que he pasado sin verlo, porque ya no lo veré más.

La ración de vida que su pequeño cuerpo recibió al nacer, esa ración tan llena de desoladora tristeza, se le comenzó a acabar este año. La muerte lo anduvo buscando, y era natural que lo buscara, porque él era para ella una fruta ya completamente madura.

En realidad, todos esperábamos que muriera de un momento a otro.

Sabíamos que iba a morir, que ya le tocaba morir, que estaba cansado y triste y que la soledad se le había subido más arriba de los ojos ardientes, más arriba de los turbulentos cabellos.

Sabíamos, además, que su palabra estaba ya doblegada por la soledad.

Lo acompañaba, como siempre, su fe. Esa única compañera de todas sus horas.

Ha sido un hombre inolvidable. Todo lo que ha hecho es inolvidable.

Su memoria lo será también.

Creo que habrá muerto lleno de una extraña alegría, de una alegría pura. Su prisión lo dejaba partir. Esa alma de llamas, que se quería ir de ese cuerpo imperfecto, tomaba la puerta de salida.

Además, debió estar satisfecho de lo que hizo. Supo trabajar bien.

Fue leal con su gran fe, y eso es lo único que importa.

Además, fue un creador poderoso. Ahora que está muerto, hay que decirlo. Fue un poderoso creador.

Escribió poco, pero bien.

Todo aquello en que él puso su mano guarda de él una huella perdurable.

Y esto es mucho.

Por eso, acaso su última hora no fue tan desolada.

Acaso.

De todas maneras, su vida, su desierta vida, estuvo muy poblada. Su inmovilidad estuvo llena de acción. Su soledad, repleta de vida.

Ahora que se ha ido, estamos descubriendo que era un hombre indispensable. Y esto se descubrirá cada vez más, a medida que el tiempo nos aleje de su pequeño ataúd.

El pequeño ataúd en que se guardó el vaso imperfecto donde moró un alma tan grande.

El alma grande de Joaquín Gallegos Lara, quien murió al comenzar el día.

Publicado en Letras del Ecuador, n. 28-29, Quito, CCE, nov.-dic. 1947, pp. 12-13. Joaquín Gallegos había fallecido el 16 de noviembre de 1947, luego de una larga enfermedad. Las fotografías del autor provienen del Archivo Martínez Meriguet, de la ciudad de Quito.