Ensayo:

José de la Cuadra: un intento de evocación

Demetrio Aguilera Malta

NO OLVIDARÉ jamás el caminar oblicuo de sus pasos menudos. Los pulgares de sus manos abaciales, templando siempre los tirantes. Su ceja levantada. Su mirada de inquisidor exilado en Babilonia. Su risa de jaguar enclaustrado. Sus palabras bruñidas, bautismales.

Cada vez que regreso de un viaje –en los mediodías dorados o en las altas noches del Guayaquil burbujeante– siento cercana su presencia fraterna. Ya sea en el malecón sonoro que acompaña a la viva sinfonía del Río. O donde Gutiérrez que, a cambio de unos pocos centavos, nos ofrecía la nostalgia marina, encarcelada en bivalvas azules o en crustáceos rosados. O en el ahora sustituido sitio de la Palma, donde le oí decir alguna vez que la cerveza huele a mujer limpia. O allá, en el alto piso de la calle Aguirre, donde las estrellas parecían estar al alcance de los pasos y desde donde se atalayaban las rutas del Golfo, en una constante invitación a los adioses.

Es que la anécdota –con su malla cotidiana– nos ha unido largos años. En la santa comunión de la bibliofagia, en las lúcidas horas de la cátedra, en la búsqueda afanosa del propio horizonte y de la ruta más cierta. Hemos dilapidado días interminables en el diálogo infinito. Desde cuando escuché sus primeras lecciones hasta cuando, como el Guásinton de su cuento, fue para siempre invencible. Muchas veces he visto recortarse su rostro –su rostro iluminado– frente al Río, mientras cincelaba sus palabras. Hablaba de sus sueños, de sus luchas, de sus realizaciones. Extraño injerto de la picaresca en el maupassantismo, ¡cómo lo he escuchado burlándose de nuestro circo municipal y espeso, de espaldas encorvadas, de manos mugrientas y de dientes con caries! ¡De este circo donde él ejerció –por las treinta monedas– todos los oficios: malabarista de empleos, prebendas y satrapías; domador de vermes opíparos; avezado equilibrista de las cuerdas presupuestívoras; agrio payaso que empezaba por reírse de sí mismo; y hasta empresario audaz de la tragicómica farándula! De allí extrajo, eso sí, por paradoja y para siempre, su diagnosis irreverente de los hechos esenciales. Su intuición de clínico de las palabras. Su sedimento anteico1, que le permitía ser tan hondo y tan auténtico. Su mesianismo blindado que le autorizaba a transitar por el barro, embadurnándose íntegro, para emerger, después, limpio, puro y albo, como un cisne.

Sí. La anécdota nos ha unido largos años. De allí lo difícil que resulta para mí filtrar sus valores humanos, para asir una síntesis. De evadirme de las pequeñas peripecias, para conseguir lo profundo y esencial. De no deletrear el abecedario de todos los días de su vida, ni de todos los libros de su obra, para hablar, simplemente, de la tónica de esa vida, de lo fundamental de esa obra. Otros lo harán mejor. Que la distancia –en el tiempo y en el espacio– da perspectivas más grandes y visiones más depuradas. Yo me contentaré con llevaros hasta el umbral de sus sueños. Con el intento de evocar la trayectoria de su impulso irrefrenable de cazador de palabras y hechos sustantivos. Y –finalmente– con el intento de esbozar –el afecto y la admiración me tornan temerario– un poco de su hazaña. Que el joven maestro luchó, como pocos, para salvar su obra, que era salvarse a sí mismo o, por lo menos, lo que de él más valía.

Reencuentro de Guayaquil

En la madrugada tierna lo extasía el espectáculo de la ciudad desperezándose. El malecón de antaño con sus grandes piedras pulidas, con su vaho penetrante de cacao y de arroz extendidos en los tendales advenedizos, con sus multicolores casas de madera, agazapadas sobre los portales refrescantes. El piterío ensordecedor de las embarcaciones fluviales acoderándose a los muelles. El hormigueo de los hombres –vivas estatuas de caoba– encorvados bajo los tarros de leche, los quesos de botija, los sacos de cereales, los cajones de huevos de gallaretas o de patillos secos y las jabas de mangos, de caimitos, de naranjas o de yucas. Por las calles que se estiran hasta el río vienen carretillas desvencijadas, apresurados comerciantes que pregonan sus mercancías, viajeros bamboleantes por el peso de maletas y paquetes. De adentro, de la entraña misma de la ciudad, va creciendo un sordo rumor de colmena febril.

Desde la hamaca de mocora, colgada a los pilares de la lancha y donde ha hecho el corto viaje fluvial, asiste a las últimas maniobras. El timonel, lento y ausente, como un sonámbulo, tirando de una cuerda que pende de la toldilla y que hace sonar un timbre. La máquina jadeante que se entrevé, a través de un pasadizo central, obediente a las llamadas de ese timbre. La rueda del timón que los va llevando, con toda precisión, hacia la orilla. Y, al poco tiempo, el arrimarse a las balsas del muelle. El tirar de los cabos, para atarse a las estacas de mangle. El lanzar la flexible plancha de laurel para el embarque.

Aquí el río es gris y está domesticado. Se divide en millones de largos dedos, para ir atravesando los palos de los muelles, para tocar las orillas fangosas, estriadas y perforadas por las muchedumbres de crustáceos mínimos, o para seguir, después, hasta la Puntilla, la Josefina o el Guasmo, o, quizás, hasta el propio Fuerte de Punta de Piedra; para volver a ser libre, para volver a ser verde o ser azul.

Allá, atrás, afuera, el río blanquea un poco por los arañazos de espuma del viento Norte, madrugador y pendenciero. En el centro de la corriente viajan palizadas, leguminosas flotantes, garzas desperdigadas, cocodrilos turistas y hasta víboras sorprendidas. Uno que otro navío mercante, que ya clavó sus anclas, espera el teobroma2 misterioso. Unas cuantas balandras dan el último bordazo que las llevará, tal vez, hasta el Conchero. Y, al final, como una paradoja, acoderado al astillero centenario, un anciano velero de tres mástiles.

Minutos antes, cuando el Babahoyo y el Daule se unieron para hacer un solo río, pareció ensanchársele la vida. De improviso, le ajustaron menos los zapatos y se sintió más cómodo con los calzones cortos, la corbata endomingada y el apretado cuello almidonado. Lo entusiasmó la visión inútil del Fortín del Cerro de Santa Ana, que se le antojó un gigante –de agua a las rodillas– con su guirnalda de casas colgadas a la espalda. Lo entusiasmó Guayaquil –bejuco nudoso tendido al horizonte– y lo entusiasmó Durán, canción interminable de máquinas y winches3.

En el umbral de Guayas, del Guayas anchísimo, se sintió fuerte y prematuro, como un gallo joven que tuvieran entrabado y que, de pronto, fuera arrojado al redondel de la aventura y la pericia. Se le fueron desvaneciendo las imágenes de la pequeña ciudad que dejara, de límites sartenejosos, de puentes de piedra para cruzar las calles de largos y rechinantes portales de madera, de jinetes bravucones y de guitarristas consuetudinarios, paraíso de tenientes políticos y de tinterillos, donde se encendían las cantinas con el guaraperío de los días jubilosos y donde aún asomaba, de tarde en tarde, el poncho multicolor tendido a los pies, desafiador de la altanería sostenida por el machete puntón y por las espuelas roncadoras.

Persistieron, eso sí, como en doble exposición, los esteros zigzagueantes, de orillas aterciopeladas, bajo la sombra untuosa de los copudos tamarindos. Los cuerpos de las mujeres jóvenes, morenos y turgentes, en el baño elástico de las aguas dulces. El mugir del ganado en las horas del rodeo. Los pastizales interminables, limitados por los árboles berrinchudos o por los corrales y estaquerías. El sabor inefable de las rosquillas y de los bollos de maduro. Y –dominándolo todo– el agitarse rítmico de las manos femeninas en la batalla cotidiana con el barro, en pos de la cerámica incipiente. Primero, en la selección de las tierras adecuadas. Después, en el cernido y el amasijo. Más tarde, en el moldeo, en el pulimento y acabado en los improvisados tornos. Y, finalmente, en el horneo, previo el secado y la policromía.

Pero aun estas imágenes fueron diluyéndose, haciéndose más débiles y confusas. La estampa brava del río desmelenado y ancho, de la ciudad crujiente de fuerza y de vida, se fueron haciendo más y más rotundas. Y, casi sin darse cuenta, lo fue ganando lentamente un deseo de incorporarse a ese mundo de lucha y de trabajo, de convertir ese escenario en escenario permanente.

Por eso, al saltar al muelle, al recorrer la balsa de los gruesos maderos flotantes, al continuar por la ranfla y, después, por el entablado arbitrario del puente que lo lleva a la orilla, respira con hondura. Es como si, en un autocristóbal-colonismo, esté realizando, por fin, su propio descubrimiento.

El cazador de palabras

Y se entregó a la ciudad, en ese perenne descubrimiento.

En las viejas góndolas urbanas salió, por las tardes, a respirar el aire vocinglero del río. O a dar las vueltas interminables por el viejo Hipódromo, adonde, a veces, llegaban vaharadas de los manglares cercanos. En otras ocasiones siguió, a pie, por el laberinto de caña brava, de apolilladas maderas y de resquebrajosa quincha4 de los barrios tradicionales. Deambuló por la atosigada calle de Villamil. Llegó al Conchero, sazonado de embarcaciones olorosas a fauna y flora marinas. Se asomó a los tendidos de las chirimoyas puneñas, de un verde que en los atardeceres se doraba a la luz de los faroles. Siguió a los barquilleros para escuchar su canto anecdótico y maltrecho. Y hasta se atrevió a avanzar a la Avenida Olmedo, nostálgica de su viejo estero y de sus puentes, emponchada de tinieblas. Como si se tratara de un pulpo que tuviera pupilas en cada uno de sus tentáculos, fue sorbiéndose íntegra la urbe. Tatuándose, en cuerpo y en espíritu, de todos sus secretos.

De improviso, ya no se contentó con asimilar el mundo abigarrado de la calle. Quiso participar, también. Y, también, quiso dar.

Comenzó por el cielo. En las horas caliginosas, cuando los vientos llegan tibios, se trepó a los mil brazos abiertos de los ciruelos del cerro. Y, de tanto mirar hacia arriba, embarcó su esperanza en los hilos de las cometas multicolores o, cuando menos, de las humildes capuchinas. Con la horqueta de elástico persiguió a las avecillas que se aventuraron a ponerse a su alcance. Pero la garra anteica lo atraía, de nuevo, hacia la tierra. Y, entonces, su cooperación a los humildes juegos que encendían las calles se hizo más asidua. Bajo los portales rumorosos o en las plazoletas polvorientas se mezcló a las pandillas más intemperantes. Y la astucia y la malicia recogidas en los pretéritos días suburbanos sirviéronle de agresión y de defensa.

Por otra parte, en las noches –cuando le era permitido– marchaba a ver «las vistas». En el viejo Edén se proyectaban las primeras fotografías con movimiento, en un preludio de la captura definitiva de la vida por medio de una cinta de celuloide perforada. La conquista de la luz y de la sombra dinámicas le permitía admirar los interminables bostezos de Max Linder, adición de Brummel a Garrick. Le permitía, también, asistir a la renovada magia de George Meliés –antepasado de todos los cineastas, loco, fakir y genio– que puso a disposición del Séptimo Arte la estandarización de los recursos técnicos, el truco, los estudios y el absurdo. Así mismo, le fue dable descoyuntarse a carcajadas ante las acrobacias sin mesura, los tortazos bochornosos y la caricatura pueril de las gentes de Mack Sennett, entre otros un inglesito soñador, inverosímil y desconcertante llamado Charlie Chaplin. Pero –sobre todo– le fue posible entusiasmarse con los seriales de interminables aventuras, especialmente con La mano que aprieta que en sus numerosos episodios mostraba siempre un hombre de espaldas encorvadas, de manos engarrotadas, de cojear intencionado, siempre cubierto el rostro con un pañuelo a cuadros.

La pantalla iluminada con las figuras todavía temblequeantes y arrítmicas del cine mudo tuvo una influencia decisiva –como en todos los hombres de antaño y hogaño– en el recién llegado. Los seriales, lo mismo que a los otros, le transformaron los tradicionales juegos de la pega y el escondido. Ahora todo se transformó en una lucha entre perseguidos y perseguidores. La pistola de madera o de latón surgió como una especie de cetro del reinado oscuro de los rincones ensombrecidos y de las calles solitarias. De allí a la Huancavilca. O a las Cinco Esquinas. O hasta al lejano barrio de la Quinta Pareja solo hubo pocos pasos. De espectador de las contiendas ajenas fue fácil, así mismo, llegar a ser actor de algunas de ellas. Dio y recibió golpes. Cayó algunas veces. Y estos contactos sucesivos con la tierra parecieron irlo entregando más y más a la ciudad que fue fundada por Tres Veces.

De una de esas caídas no se levantó tan pronto. Entre compañeros y espectadores lleváronlo a la casa. Y, como tuviese que hacer cama, para que se distrajera, le entregaron algunos delgados cuadernillos, de portadas multicolores y llamativas y de lectura fácil y atornillante. Aquello fue, así mismo, otro descubrimiento. Allí estaban Dick Turpin, Lord Lister, Nick Carter, Buffalo Bill y los piratas Montbars y Stoentebecker. Toda la enciclopedia del folletín y la aventura. Mundos distantes, de geografía insinuante. Luchas inverosímiles, libradas con la inteligencia o con las armas. Seres extraordinarios y seres exóticos. Fantasía desorbitada, trampolín resbaladizo para saltar a un barco, o a una jungla, o a un rascacielos. Para escuchar el piafar de briosos corceles, el rugido de cien fieras, o el tintinear de aceros en luchas salvajes y maravillosas.

Pero esto fue solo un aperitivo.

Poco a poco empezó a contagiarse de la epidemia azul de la lectura. Como un escualo emergido de la noche, empezó a devorar libros y libros; en las bibliotecas públicas, en las escolares, en las particulares. En un principio, sin discernimiento. Leyendo el primer libro que encontraba. A Salgari, a Verne, a Sué, a Dumas, a Maupassant, a Flaubert, a France y otros, y otros. Tenían su preferencia, eso sí, los libros de relato y los libros de crónica.

A partir de aquel entonces empezó a vivir dos vidas: la vida imaginaria, a la que ascendía por los diminutos peldaños de los renglones impresos de sus libros favoritos. Y la vida cotidiana, ya fuera en el Colegio Rocafuerte, recubierto de zinc, de cientos de ventanas, diagonal al Parque Seminario, con su portón de hierro, sus dos patios, sus pisos temblequeantes y sus tesis mensuales. Colegio al que siguió perteneciendo muchos años: como estudiante, como bibliotecario, como profesor. O ya fuera en las tardes luminosas de los campos de balompié, donde gustaba de saturarse de polvo y de sol. O ya fuera en Colón y Chimborazo, a la espera de la primera novia, que un buen día emprendió su viaje al infinito.

Con todo, él no era un hombre que se contentase con recibir. El recibir, para él, era siempre un estímulo para dar. La bibliofilia era buena, porque le había hecho descubrir un mundo que ignoraba, pretérito o lejano, tangible o intangible, pero que, por la taumaturgia del relato, podía estar a su orden, cuando él lo pretendiese, en las páginas dóciles. Pero esto tenía un límite. Él anhelaba, oscuramente todavía, también ser un taumaturgo. También empezaba a sentir su corazón y su mente inundados del misterio generoso de la creación.

Por eso un buen día, allí mismo, en las mesas pulidas de la Biblioteca –en los cuadernos escolares, que ya no abandonaría– empezó las trémulas letras, las primeras palabras balbucientes, al trasponer el umbral mágico de la iniciación. Y aunque sintió que era apenas el ensayo para la acrobacia inaudita, había una extraña firmeza en sus manos alumbradas. Le era difícil encontrar las palabras. Lo mismo que si en una selva tupida e ignorada tuviera que encontrar una madera única, la adecuada, la justa, la precisa. Pero había nacido cazador de vocablos, intuitivo de las justas palabras, poseedor de las frases sustantivales, lapidarias.

En pos de lo inefable

Docto y doctor, helo allí por los campos. ¿Es que la profesión de abogado no rinde, en su bufete, lo bastante? ¿Es que hay que cumplir compromisos, practicar diligencias, conseguir testimonios favorables, impedir que los pleitos viajen a la ciudad? Sea cual sea la causa, hay que salir. A las pequeñas poblaciones aledañas. A la vera de los ríos. A las haciendas montuvias. A veces, hasta al corazón de la montaña. Allí donde se puedan conseguir unos pocos honorarios o cumplir un cometido para justificarlos. En las lanchas fluviales, en los trenes, a lomo de caballo o a plan de canoa, el joven jurisconsulto tiene que realizar largas jornadas.

Amigo de los hombres de toga y justicia, alternando a veces con los gamonales, sabe también conversar, horas de horas, con los compadres que va cultivando a lo largo del camino. En las horas humosas del cigarro dauleño, bebiendo jugo de caña fermentada, oyendo el lamento de la vihuela dulce, bailando sobre los pisos de caña brava picada o simplemente escuchando la voz rumorosa de los ríos, va almacenando en su conciencia puñados de vida.

Él, por entonces, ni siquiera lo sospecha. Cuando regresa a la ciudad se entrega a sus lecturas y a su labor creadora. Si fuera otro encontraríase satisfecho. ¿No tiene un rumbo señalado? ¿No está avanzando, más y más, cada día? ¿No tiene una biblioteca completa casi suya? ¿No va creciendo el número de sus clientes? ¿No empiezan los usufructuadores de la ciudad a mirarlo como uno de los suyos? ¿No tiene ya premios internacionales por sus cuentos?

¡Sus cuentos! Hay equilibrio en ellos. Son hermosos. Se leen fáciles. Algunas de las frases le han quedado redondas, como la cerámica que saturó sus ojos infantiles. El argumento de muchos de ellos es nuevo, desconcertante y aprieta la garganta con su garra caliente. Amores intensos. Ambientes elegantes. Diálogo directo, inteligente. Y, entonces, ¿por qué no se encuentra satisfecho? ¿Por qué? ¿Por qué, todavía, su arte le parece incompleto, mutilado? ¿Por qué en las noches ardientes se mece en su pequeña hamaca, desesperadamente? ¿Por qué sale a deambular por las calles? ¿Por qué está angustiado? ¿Por qué tiene esos cambios bruscos de carácter aun con los seres que más quiere? ¿Por qué, a veces, trata de buscar, a través del horizonte dorado de la cerveza? ¿Por qué, cuando relee sus cuadernos escritos con caracteres precisos, seguros, tiene miedo y quisiera despedazar y recoger cuanto ha hecho hasta entonces? ¿Por qué? ¿Dónde está lo que desea? ¿Cómo hay que contarlo?

Hay noches en que, viendo las estrellas, tiene la sensación de alas en sus hombros. Sabe que está hecho para volar, para elevarse al cenit. Pero, ¿cómo? ¡Qué horrible es eso de conocer la fuerza que uno tiene! De saberse capaz de ascender a una montaña. O empujarla. Y no saber en qué emplear aquella fuerza. Se diría que uno es un Sansón de ojos vendados, caminando a oscuras, ¡sin saber qué templo ni qué castillo destruir!

Egocéntrico, con sus ansias momentáneamente cercenadas, busca mansamente el refugio de sus libros. Repasa, uno a uno, los estantes. Ahora ya no lee sin disciplina. ¡Es tan poco el tiempo y hay tanto que aprender! En la soledad inmensa de la noche empieza a bucear en las páginas, como si quisiera encontrar allí la clave de sus rutas. Nerviosamente, relee páginas y páginas. Pero sale de allí nuevamente angustiado. ¡No! ¡No es de los libros donde va a salir el justo camino! Él mismo, solo, tiene que descubrirlo.

En tanto, afuera, está agonizando el movimiento de los evadidos, de los que frente a una nueva concepción de la vida no luchan ni asumen posiciones: simplemente toman posturas estridentes y se ubican al margen. Él puede ser uno de ellos. El benjamín de los románticos, con cualquiera de los grupos.

Mas, no solo puede dedicarse a la afanosa búsqueda de su yo y su destino. Allí lo esperan, también, sobre su mesa de trabajo, los legajos nutridos de su tarea profesional. De mala gana, empieza a revisarlos. Casi todos ellos se refieren a litigios de gentes que pueblan el agro. Hechos simples, a veces, como el cambio de una cerca, como un abigeato, como una simple riña. Sin embargo, la mayoría de las veces, trátase de hechos más complejos y trascendentales: despojo, robo, asesinato. Casi siempre es cosa injusta, arbitraria, realizada por arrogancias patronales de entes premunidos de todas las garantías. A veces, supervivencias de infamias seculares derivadas de la ignorancia de los unos y de la voracidad y la maldad de los otros.

Y, de improviso, hay como una especie de fogonazo en su mente. Se da cuenta de que allí está el camino verdadero, la misión a cumplir. La habitación se llena de las figuras emergidas de los legajos judiciales. Pero, también, empiezan a entrar de puntillas gentes que él viene conociendo desde ha tiempo. Y fauna y flora que les sirve de auténtico marco a todos ellos. Directo. Certero los va identificando. Todos le son familiares. A todos los conoce de cerca, con sus propios nombres y sus caracteres esenciales.

El inveterado cazador de vocablos tiene las armas listas. Ha encontrado, por fin, su objetivo. Y se apresta a la lucha y a la hazaña.

La hazaña

Iniciados los primeros renglones, sabe que no está solo. La difícil facilidad de los problemas ya resueltos no lo torna inmodesto. Antes bien, lo ayuda a buscar las raíces, los antepasados: Balzac, Flaubert, Dickens, Galdós, Dostoievski, y los más inmediatos: Gladkov, Fedin, Pilniak…

Ningún hombre es una isla. ¿Podían no influirlo los grandes movimientos sociales de nuestro tiempo? ¿Podría permanecer, sin geografía y sin historia, como suspendido en el espacio? ¿Podría no recoger las vivas lecciones de A la Costa de Martínez? ¿Podría permanecer al margen, insensible, ante una realidad tan fuerte y tan urgente como aquella que le tocaba confrontar?

Claro que era duro y difícil el camino elegido. Pero no vacilaba. Era el suyo. El verdadero. Para el cual había nacido. La fuerza del descubrimiento definitivo tornaríalo desde entonces invencible. Inconmovible y alto, como una roca, ejercería por las treinta monedas todos los oficios: malabarista de empleos, prebendas y satrapías; domador de vermes opíparos; avezado equilibrista de las cuerdas presupuestívoras; agrio payaso que empezaba por reírse de sí mismo; y, a veces, hasta empresario audaz de la tragicómica farándula. Pero de su arte no concedería nada: ni una frase, ni un gesto, ni una genuflexión. Era un arte –y lo será para siempre–, un arte puro, en la más noble acepción de la pureza.

[1] Anteico: relativo a la tierra, telúrico.

[2] Teobroma: semilla del árbol de cacao.

[3] Güinches: tornos horizontales utilizados en la navegación marítima.

[4] Quincha: paredes de cañas, juncos y materias semejantes.

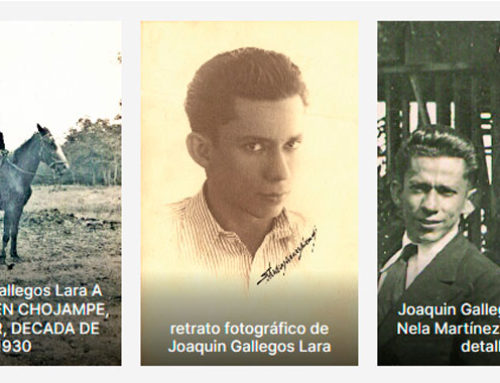

Fotografía retrato inicio e interiores: Archivo y Biblioteca CCBC.

Demetrio Aguilera Malta (1909-1981). Novelista y dramaturgo ecuatoriano. Junto a Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos Lara publicó en 1930 los relatos de Los que se van: cuentos del cholo y del montuvio, libro emblemático del Grupo de Guayaquil. En su estadía en México fue productor y director cinematográfico. Sus novelas más destacadas son Don Goyo, La isla virgen y Siete lunas y siete serpientes.